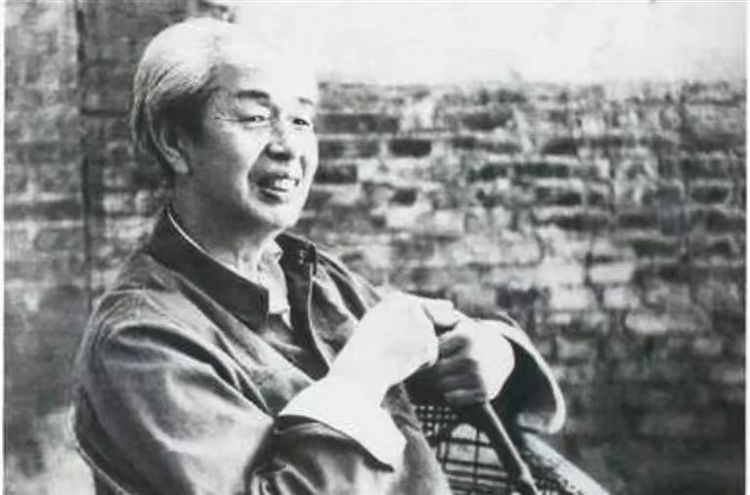

董鄉(xiāng)哲老師近照

論長安畫派的創(chuàng)新精神

文/董鄉(xiāng)哲

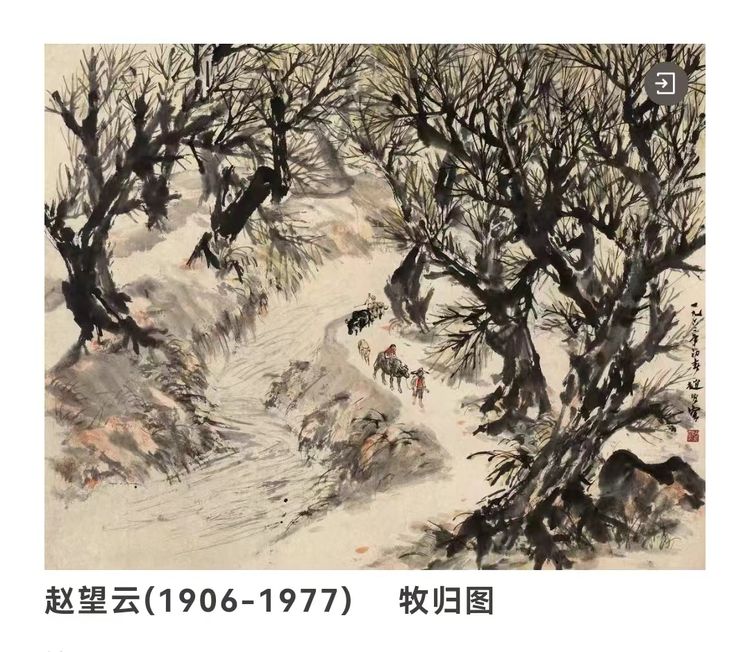

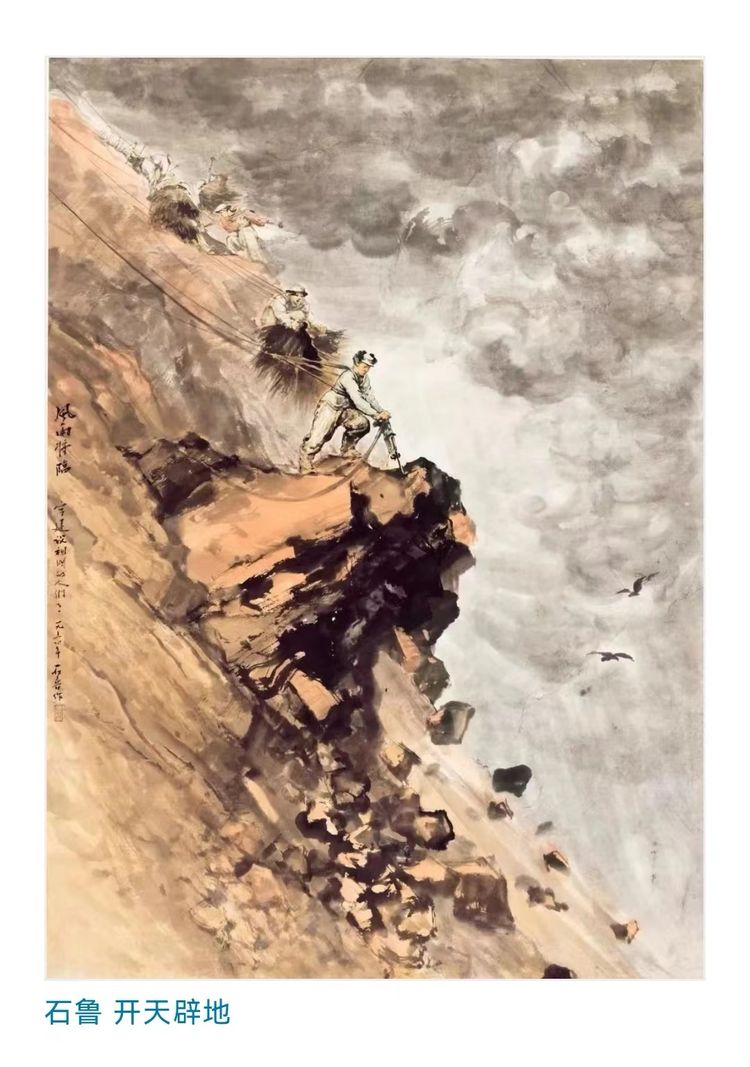

長安畫派作為新的歷史時期崛起的一個有鮮明時代特色的國畫藝術(shù)派別��,最明顯的特點和本質(zhì)就是創(chuàng)新�����。她是以“五四”新文化運動為背景��,以“延安新文藝運動”為動力����,以馬列主義毛澤東思想為指導(dǎo),以反映和歌頌人民群眾斗爭����、生產(chǎn)生活為主要題材的新的國畫團體。正如首都美術(shù)界在1961年座談會上所感嘆:長安畫派是在努力追求推陳出新的“新”���,特別是“在國畫新技法的發(fā)展上��,可說是一個炸彈,炸開了山,就可以開辟新道路”����,集中地表現(xiàn)了一種新氣象,充滿新意新情����,“最重要的是有新生銳氣,魄力宏大����,有不可限量的前途”[1]是在“新道路上跑”、“勤于嘗試���、別創(chuàng)新格����,確是直師造化”[2]��。又如王寧宇在其《論〈長安畫派〉》中將石魯譽為“西北畫壇上越來越見分量的創(chuàng)新先鋒”���。因而����,如果說長安畫派的創(chuàng)新淵源,可以追溯至趙望云先生二十世紀二十年代末至三十年代初���,創(chuàng)辦的提倡新國畫運動的吼虹藝術(shù)社和他的一系列創(chuàng)新實踐���,那么,此后長安畫派的一系列創(chuàng)新完全可以說是對新國畫創(chuàng)作運動的繼承和發(fā)展���。所以�����,長安畫派是為創(chuàng)新而生��,為創(chuàng)新而成長����,創(chuàng)新就是她的生命��,就是她的靈魂��,也是她不斷銳意進取的動力���。反過來講失去了創(chuàng)新�,就失去了她存在的價值。因此�����,創(chuàng)新做為長安畫派的創(chuàng)作核心理念�����,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

一�、創(chuàng)新——長安畫派的靈魂

創(chuàng)新作為長安畫派的創(chuàng)作指導(dǎo)思想是十九世紀以來中國繪畫實踐過程中的一個重大突破����。中華民國以來,圍繞中國畫革新與發(fā)展問題�,不斷有各種理論主張的探索與論爭,出現(xiàn)了許多有益的理論思想成果�,產(chǎn)生了深刻的影響。在20~30年代�����,參與探討中國畫發(fā)展的重要人物有康有為��、高劍父�����、高奇峰、陳獨秀���、劉海粟�、徐悲鴻�、林風眠、林紓�、金城、陳師曾�����、鄭午昌等����。康有為在他的《萬木草堂藏畫目》序言中���,對清代繪畫的因循守舊發(fā)動了猛烈的攻擊�。他批判“以復(fù)古為革新”���、提倡“合中西在為畫學(xué)新紀元”的主張��,提倡宋代院畫傳統(tǒng)����。批評元明清文人寫意傳統(tǒng),號召借鑒西方寫實繪畫�。陳獨秀、呂澂在《新青年》上發(fā)表了以《美術(shù)革命》為題的通訊����,激烈抨擊清代畫家王翚和模古風��,也提出借鑒西方寫實繪畫的觀點���。徐悲鴻在《中國畫改良論》中提出“古法之佳者守之�,垂絕者繼之�����,不佳者改之�����,未足者增之�,西方畫之可采入者融之”的原則���。他說的西方畫之“可采入者”,指的是西方寫實主義繪畫��。在中國畫教學(xué)中要不要學(xué)習西方素描的問題上����,徐悲鴻及其學(xué)派與反對者進行了長期的論戰(zhàn)。劉海粟的基本看法是“發(fā)展東方固有的美術(shù)����,研究西方藝術(shù)的精英”,不過他對西方美術(shù)的借鑒�����,強調(diào)的不是寫實主義���,乃是以抒寫心靈為宗旨的表現(xiàn)主義藝術(shù)�����。高奇峰在20年代曾針對國畫界和嶺南畫派的批評�,舉行一次以《畫學(xué)不是一件死物》為題的講演,說繪畫“是一件有生命能變化的東西”�����,認為中國畫畫家也應(yīng)當學(xué)習“解剖學(xué)�、色素學(xué)、光學(xué)����、哲學(xué)、自然學(xué)�、古代的六法”。林風眠對中國畫發(fā)表過很多意見��,其基本主張是“調(diào)和中西藝術(shù)����,創(chuàng)造時代藝術(shù)”�����,認為中西繪畫各有長短��,如中國畫的抒情性勝于西方機械描繪的作品��,而西方近代繪畫又比中國畫講求形式和獨創(chuàng)性。中國畫應(yīng)當從因襲中沖出來���,從中西融和中尋找一條新路[3]��。陳師曾在五四運動后不久發(fā)表了《文人畫的價值》�,對傳統(tǒng)文人畫的特質(zhì)和意義作了肯定性的分析與回答�����。林紓是一位古文學(xué)家�����,兼善山水畫����。五四運動中反對白話文,而后又反對借鑒西畫���,號召畫家鄙棄“外洋新學(xué)”���,唯以“古意為宗” [4]。金城對革新理論與實踐都采取否定態(tài)度�����。“宣圣明訓(xùn)����,不率不忘,衍由舊章”[5]是他的基本主張�����。40年代�����,藝術(shù)界集中于抗戰(zhàn)的宣傳�,版畫、宣傳畫和漫畫空前發(fā)展���,論爭亦復(fù)暫停。40年代晚期�,主持北平藝術(shù)專科學(xué)校的徐悲鴻堅持以素描作為中國畫造型的基礎(chǔ)���,曾引起一些堅持以臨摹���、書法作教學(xué)基礎(chǔ)的教師的反對���,并招致了又一輪論爭風波,雙方各不讓步���。事實上��,在畫界對國畫的改革進行論爭的同時�,說明國畫改革的實踐就已經(jīng)展開�����。

(一)創(chuàng)新思想的與時俱進

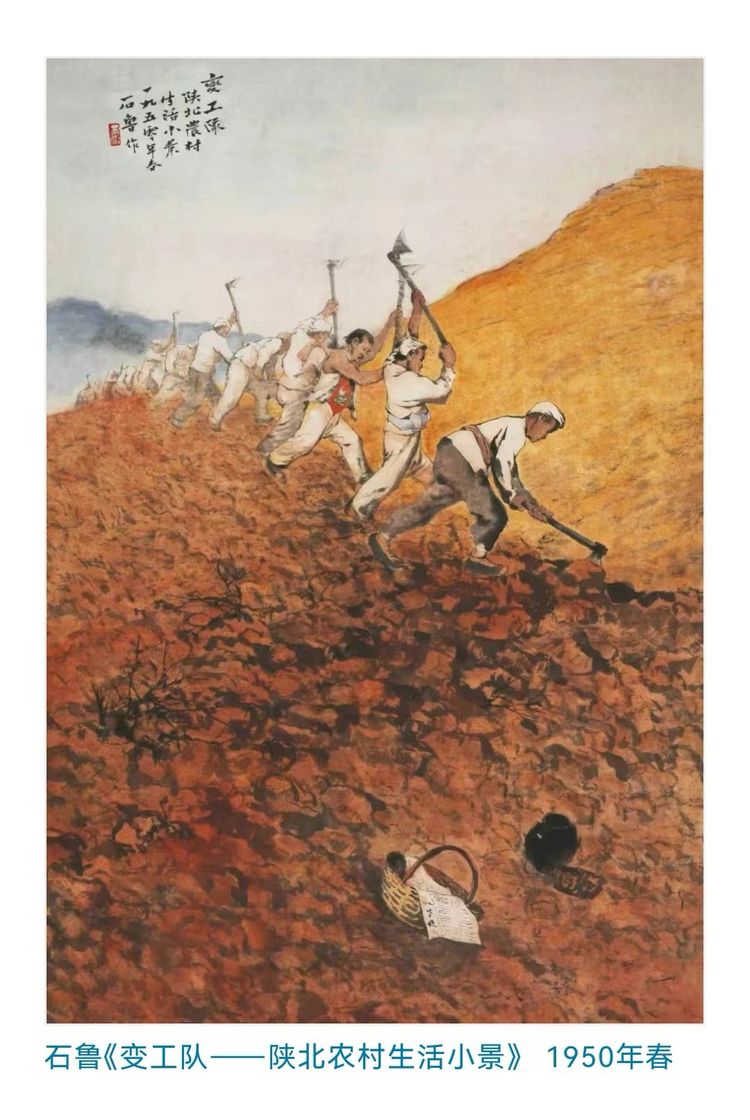

創(chuàng)新思想的與時俱進可分為三個階段��,首先是在五四新文化運動表現(xiàn)的激進的���。反傳統(tǒng)主義及歐洲社會主義運動帶來的“普羅文藝”的影響下�����,所產(chǎn)生的以趙望云為中心“農(nóng)村寫生”����、“西北寫生”的創(chuàng)新繪畫實踐。其次是稍后影響力更重要的���,毛澤東1942年在陜甘寧邊區(qū)發(fā)表的著名的《在延安文藝座談會上的講話》�,強調(diào)文藝“為工農(nóng)服務(wù)”的“延安新文藝運動”中所涌現(xiàn)出來的以石魯為首的�,倡導(dǎo)以人民群眾斗爭生活為中心題材,以歌頌人民革命的功德為宗旨����,利用人民群眾喜聞樂見的民間通俗形式為表現(xiàn)特色的創(chuàng)作活動。比較二者��,由于時代的不同��,如果說前者是趙先生以極大的膽略����,對舊社會、舊制度進行無情的暴露和鞭撻���;那么�,后者則是在新形勢下以高昂的情緒對新社會��、新生活的高度贊揚�����。如果說前者的創(chuàng)作純粹是少數(shù)人在形勢的啟發(fā)下所產(chǎn)生自發(fā)的不為當時政府所歡迎的���、在壓抑中的艱難行為��;那么后者的則是在強大的政治支持之下充分的展示自己才華的����,沒有壓力的寬松的新時代創(chuàng)作����。第三是49年新中國成立到五十年代中期,中國畫的革新又進入了一個新的階段�。社會主義需要在更高的層次上展現(xiàn)自己的文化成就,時代迫切需求把發(fā)揚民族傳統(tǒng)風格���;具有中國氣派的形式與社會主義的革命理想���;情感內(nèi)容有機地結(jié)合在一起的作品。在這種形勢下和創(chuàng)新動力推動下���,長安畫派就應(yīng)運而生了��。

(二)創(chuàng)新理念的區(qū)域獨特性

?長安畫派從它剛露頭的時刻起就表現(xiàn)出具有一種地緣性特征的特點����。石峁甕城墻壁上的壁畫,寶雞出土的青銅器上的饕餮紋����、龍鳳紋、云紋����、雷紋,兩千年前的兵馬俑。唐代韓休墓壁畫中的山水畫���,范寬的《溪山行旅圖》,就是這豐厚美術(shù)資源的土壤上誕生了長安畫派��。一些知名藝術(shù)家熱情地稱贊她把“西北的自然環(huán)境表現(xiàn)的顯著而強烈”�、“強烈地表現(xiàn)黃土高原和黃河濁流的獨特效果”等等��。故此����,她的宗旨就在于是以區(qū)域性特點來表現(xiàn)社會主義革命內(nèi)容和民族氣派傳統(tǒng),向著有機融合創(chuàng)造新中國畫的新境界、新形式這個目標前進�。而從宏觀上來講�����,長安畫派不同于其他畫派的特點���,就在于她是深深植根于先秦漢唐文化的沃土�����,汲取“五四”新文化運動營養(yǎng)����,以馬列主義毛澤東文藝理論為指導(dǎo)�����,以西北獨特的人文社會文化生活為背景����,為依托的內(nèi)涵極為豐富的新畫派。

(三)堅持繼承傳統(tǒng)的創(chuàng)新理念

?長安畫派的繪畫手法創(chuàng)新從“了解整個中國繪畫傳統(tǒng)的規(guī)律”的高度出發(fā)���,去“真正追本求源���,而不僅是各家繼承的演變”[9]�。其中包括了對生硬照搬西洋繪畫觀念體系的批判和對攀枝折葉或亦步亦趨學(xué)習中國畫傳統(tǒng)的批判兩個方面���。如趙望云先生早在30年末就專注于同古典大師張大千研摹傳統(tǒng)國畫和敦煌壁畫�����,在五十年代至六十年代美協(xié)西安分會國畫研究室長期堅持摹習傳統(tǒng)技術(shù)����,以“反潮流”的堅定信念堅決抵制“素描是一切造型藝術(shù)的基礎(chǔ)”的流行論調(diào)��,重新認定“書法是中國畫的基礎(chǔ)”����;在認識傳統(tǒng)時,抓住了主體與客體����、視覺與聯(lián)想、形與神����、人與自然等一系列矛盾方面的主次及其相互轉(zhuǎn)化關(guān)系進行辯證思考����。這種認識和把握傳統(tǒng)的方式�����,使得長安畫派的畫家們深諳傳統(tǒng)之精髓�����,而不拘泥皮相�����,因而能夠據(jù)其原理在表現(xiàn)手法上別出心裁����。

(四)創(chuàng)新原則“一手伸向傳統(tǒng)����、一手伸向生活”

?作為長安畫派的基本創(chuàng)新原則,一方面是把先進的���、革命的理想信念��,豐富的閱歷�����、學(xué)養(yǎng)����,與對生活的反復(fù)觀察、體驗����、感受相聯(lián)系、相溝通����,另一方面又不斷激發(fā)作者自身的創(chuàng)作靈性和探索潛能,充分表達對生活感受的筆����、墨、章法��。特別是1961年西安美協(xié)國畫研究室��,為準備那次轟動全國的習作展所擬定的創(chuàng)作研究計劃,充分明確了長安畫派創(chuàng)新原則的具體內(nèi)容����。首先,要求以馬列主義武裝自己的思想��,樹立無產(chǎn)階級世界觀�����,遵循毛澤東的文藝路線�。其次����,在創(chuàng)作實踐中堅持“百花齊放,百家爭鳴”的政策��,遵循革命現(xiàn)實主義和革命浪漫主義相結(jié)合的創(chuàng)作理念����。第三,在創(chuàng)作內(nèi)容上���,要深入廣泛地表現(xiàn)我們偉大的時代����,并在繼承我國優(yōu)秀傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上推陳出新,創(chuàng)造無愧于我們時代的新國畫���。具體地來講��,就是要“反映時代精神”“提高作品的思想性和藝術(shù)性”�����,要有“自己的真切感受�,詩化意境和生動的藝術(shù)形象”����。第四,從繪畫發(fā)生學(xué)方面要求長安畫派的畫家們“使生活����、創(chuàng)作、研究三結(jié)合���,……大膽創(chuàng)新����,樹立起各人獨特的藝術(shù)風格”。

(五)創(chuàng)新的多樣性

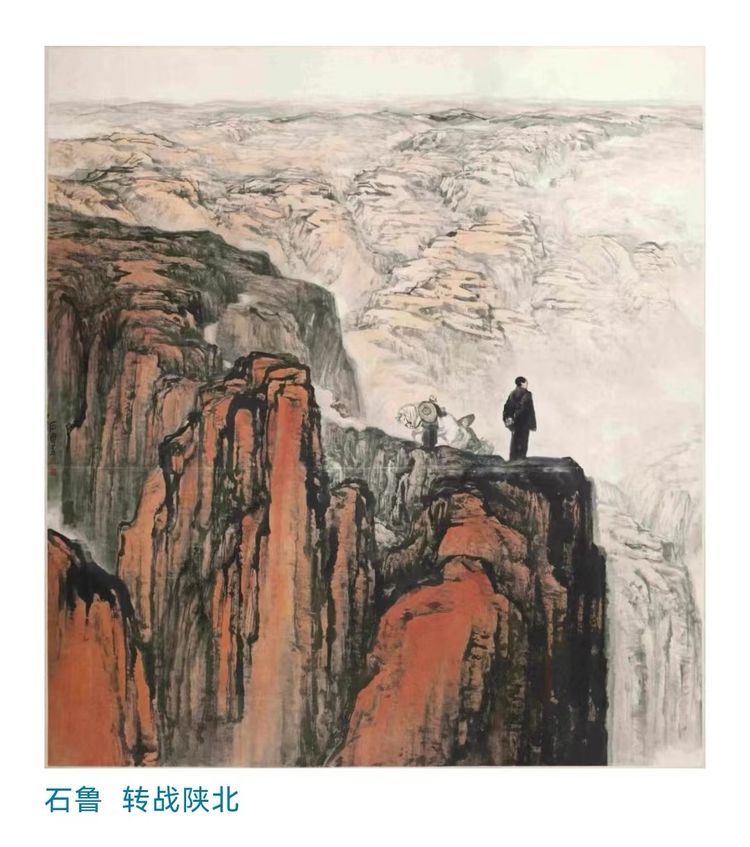

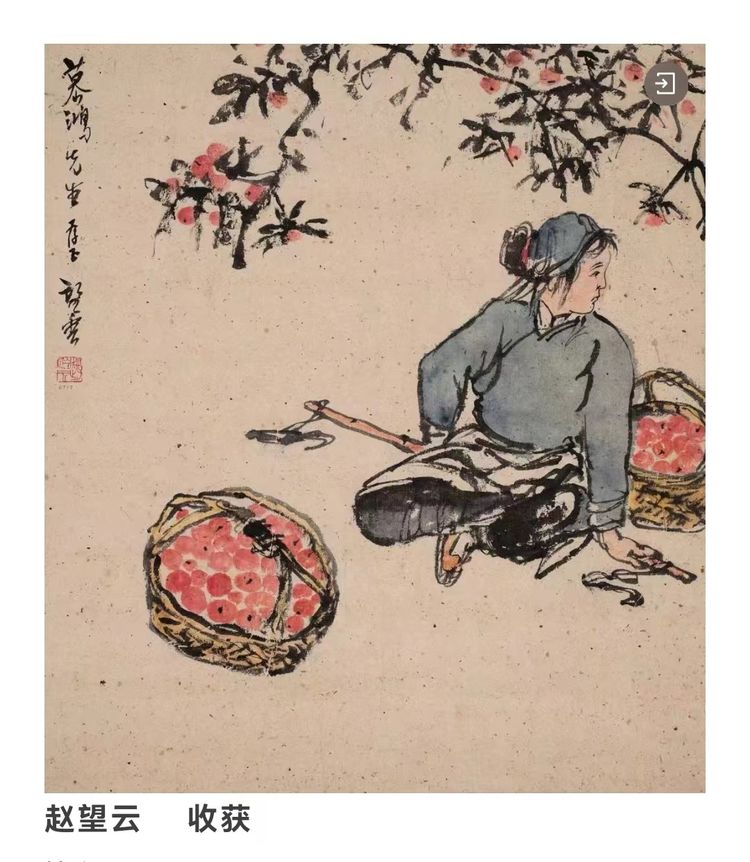

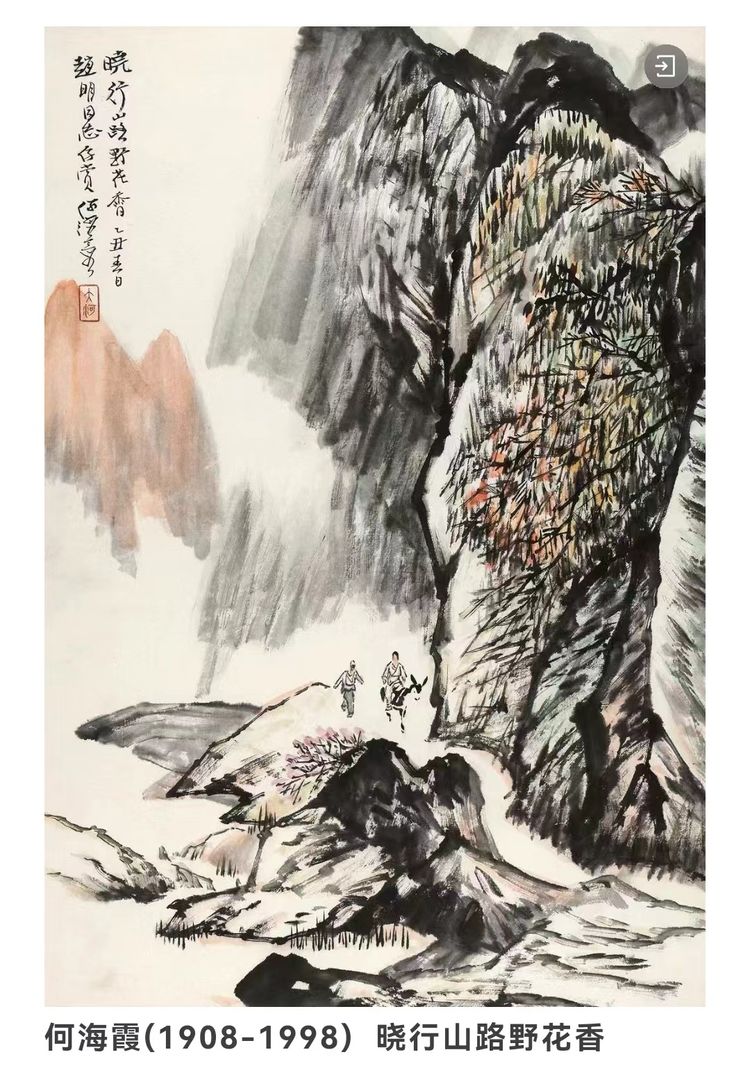

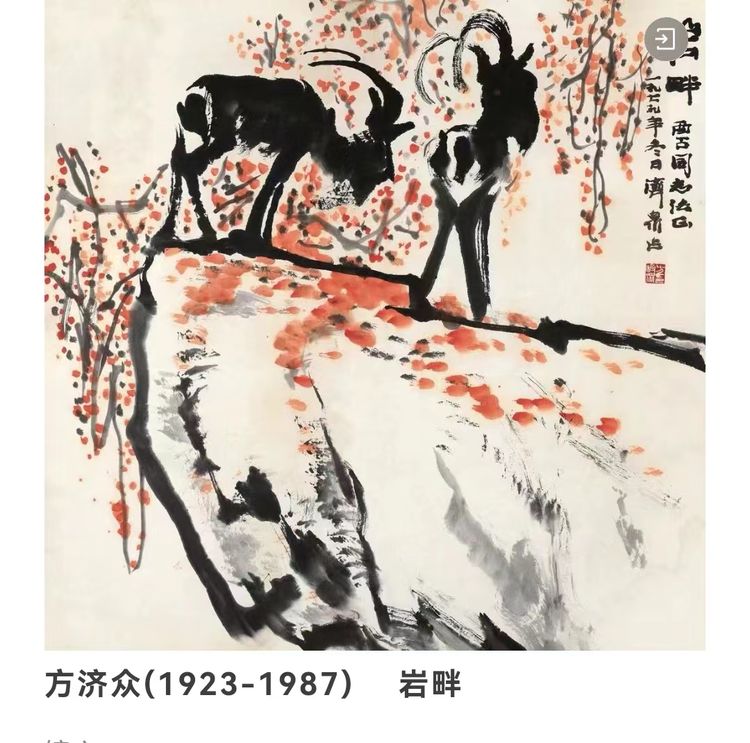

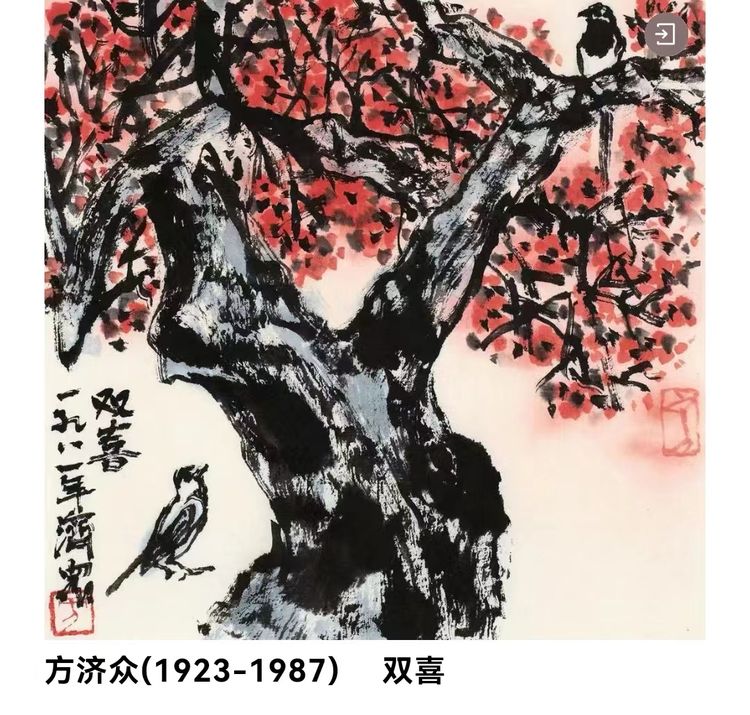

?長安畫派創(chuàng)新的獨特性是提倡創(chuàng)作多樣性的發(fā)揮�,這樣才使得長安畫派的作品猶如繁花似錦、眾星閃爍����。如趙望云對關(guān)中農(nóng)村迷朦而又醇濃的泥土氣息、樸實而又寧謐的生活韻致進行出神入化的描寫�;石魯對黃土高原的雄強厚重感的表達到五十年代末獲得光彩照人的形象;何海霞筆下的秦嶺山麓及不規(guī)則老稍林的模寫都達到舉重若輕前不見古人的妙筆�����;方濟眾筆下的風柳舞姿�����,那種清爽活潑的空靈感��,而李梓盛則是以民歌式地反映�����、表現(xiàn)�,歌頌著大西北的田園風情�;而康師堯的創(chuàng)新則表現(xiàn)在他始終是在新生活或舊的題材中�,尋找新的意境和新的表現(xiàn)手法���。他脫開了傳統(tǒng)工筆花鳥的陳陳相因�����,保留了線條的功力��。吸收了日本畫的裝飾和潤色���,排除了它過分制作的工藝效果,從而把人們引向了新的美的領(lǐng)域等���。

(六)創(chuàng)新的人格魅力

?長安畫派的畫家們作為一個以創(chuàng)新為主旨新畫派的成功崛起���。除了是應(yīng)時代的召喚,有著共同的創(chuàng)新理念外�,還得益于他們每一個人所具有的獨特的創(chuàng)新人格。而創(chuàng)新人格則在他們的創(chuàng)新實踐過程中起著重要的作用�。因而,對社會��、人生的正義感和對事業(yè)的執(zhí)著追求精神就構(gòu)成了他們創(chuàng)新人格的堅毅骨架�,使得他們的創(chuàng)新創(chuàng)作在方向上����、可持續(xù)性輸出上成為他們成功的因素之一�。

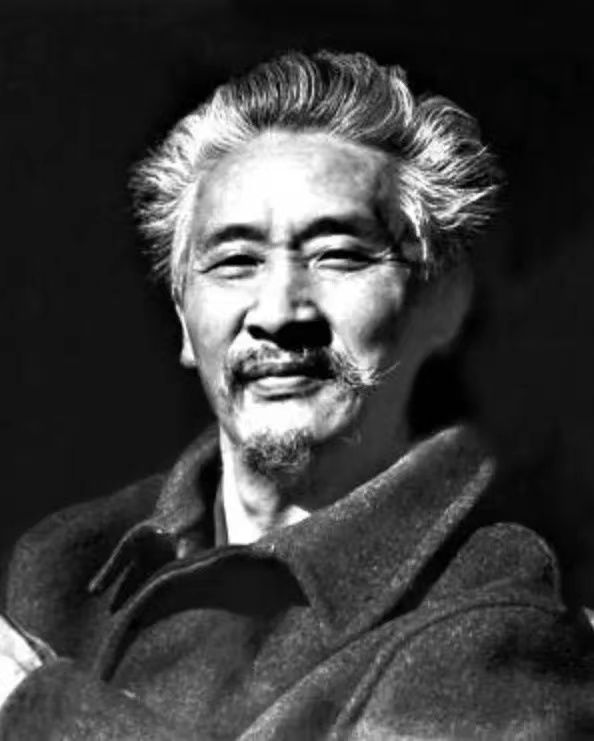

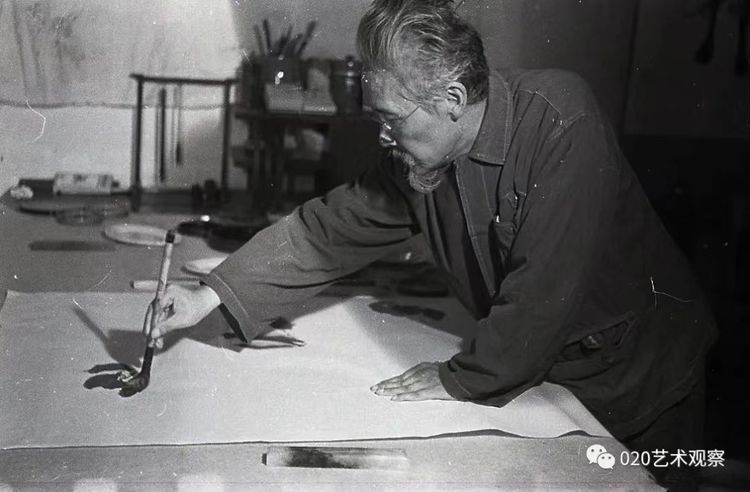

長安畫派的先驅(qū)者趙望云先生在《趙望云西北旅行畫記·自序》中明確表示:“現(xiàn)值民族生存的抗戰(zhàn)時期,人民都應(yīng)各盡所能�,文人以筆當槍,是應(yīng)有的職責與本份��?!边€說:“我是鄉(xiāng)間人,畫自己身歷其境的景物�,在我感到是一種生活上的責任,此后我以這種神圣的責任����,做為終生生命之寄托?!彼沁@樣說的也是這樣做的,在其成百上千幅的作品中�,集中地表現(xiàn)了當時農(nóng)村生活的方方面面�����。他以“中國美術(shù)史上前所未有的深沉的同情和分外的細膩與關(guān)注��,表現(xiàn)著這些從不入畫,被排斥于高雅藝術(shù)殿堂之外的真實的一切”�。并“不是以居高臨下的善良士大夫的普度眾生般的同情,而是自身就是農(nóng)民的本階級的情感去自覺地熱情地表現(xiàn)他所親歷的種種社會的不平���,以圖喚起社會的注意”[10]�����。正是基于這種思想的支配�����,趙望云的作品被在當時最著名的大眾傳媒《北洋畫報》���、《大公報》長期連載。葉淺予在《中國畫闖將趙望云》[11]中稱贊其農(nóng)村寫生反映了中國的真實面貌和苦難生活����,“和中國人民的命運息息相關(guān),所以贏得了讀者的歡迎”����,事實上,趙望云先生對事業(yè)、藝術(shù)的執(zhí)著甚至高于生命���。病中的他雖然只能坐在床上��,就著一張舊三斗桌作畫�。右手也不甚靈便����,劃火柴點煙,用筷子吃飯都顯得困難����,令人驚訝的是,一旦提起筆來竟非常穩(wěn)當自如�,如健康時一般。他說:“畫畫是我的精神寄托�����,不畫畫���,我干啥���?”即便是到了生命的最后時刻他仍然念念不忘作畫�����。繪畫創(chuàng)作的事業(yè)已經(jīng)高于他的生命存在。所幸的是�����,他的作品為我們留下了永遠昭示他創(chuàng)新精神的載體�����。

同樣�,石魯作為長安畫派的旗手亦與他有著相似的人格魅力。他一到延安��,便改名為石魯���,除了表示對石濤�、魯迅的崇拜外����,也表現(xiàn)出他欲將藝術(shù)的創(chuàng)造和革命理想統(tǒng)一為一體的志向,他堅定地說:“我的路子就是做革命的藝術(shù)家��。”鑒于此��,他認為“美術(shù)只有為人民服務(wù)才有前途���,才有力量����;美術(shù)只有為社會主義服務(wù)�����,才有價值����,才有作用;美術(shù)只有反映現(xiàn)實才有生氣�����,才有發(fā)展”���。這就是他對自己藝術(shù)創(chuàng)新的方向性確定���。而且���,他的人格魅力還充分的體現(xiàn)在��,他不管在順境或逆境下都敢于說真話�����、吐真情����,不粉飾,不屈服的個性之中����;不管是在第一階段的歌頌或是第二階段的抗爭,都是他真情實感的充分體現(xiàn)���。他說:“我第一次帶著滿腳的血泡進入延安看到寶塔的時候�,激動的連腳痛都忘了�����,……每次都很激動���,這可以說是追求革命在感情上的經(jīng)驗��,一直想找一個適當?shù)慕嵌缺憩F(xiàn)這種感情�����?���!彼窃谶@種真情的驅(qū)使下,連續(xù)創(chuàng)作了著名的《轉(zhuǎn)戰(zhàn)南北》����、《東方欲曉》、《延河飲馬》���、《南泥灣途中》等作品���。同樣,文革十年����,他的作品由對真善美的歌頌轉(zhuǎn)變?yōu)閷賽撼蟮目範帯T谶@一階段的作品�����,已不是對象具體的、多樣性的個性特征���,而是體現(xiàn)了藝術(shù)家倔強的棱角分明的性格����。在這一階段所畫的��,不管是折斷的荷��,從崖石間搖曳生長的蘭�,還是爭斗的雞��,鎮(zhèn)宇的貓���,都可以使人感到一股奇崛之氣�。不管是滿紙都用破而碎的線刻畫的《華岳松風》�,還是一張紙只畫了兩三朵落梅的《梅花》,都強烈地感受到畫家壓抑的個性在不屈的無言吶喊��。他曾在1974年“批黑畫”的風潮中題詞蘭花長卷:“民為天本���,不似風馬牛���。潔者清��,濁何流�����,不如一兩胭脂點綴山河軸��?��!闭撬藭r悲憤心緒和堅強人格的生動寫照。

?自然��,細研長安畫派畫家們的每一幅畫���,都不乏透露著這種非同一般的人格力量�����,而這種人格的力量則成為他們創(chuàng)新的動力所在�。

(七)創(chuàng)新的團體性

長安畫派還有一個與其他畫派最大的不同之點就是她創(chuàng)新的團體性���。作為一個創(chuàng)作群體�����,其共性是包含于每位畫家的個性之中的��。雖然各具其獨特的個性���,但因同處一個時代��、一個地區(qū)、一個集體�,擁有著共同的政治思想基礎(chǔ),共同的藝術(shù)主張����,擁有一種互相學(xué)習、互相影響的客觀條件和共同的理想���,所以就形成了共同流派風格的創(chuàng)新路子�。但是這種共同的創(chuàng)新模式�,并不限制畫派成員相互迥異的創(chuàng)新風格。石魯先生評論長安畫派1961年北京習作展的作品“有共同追求的東西��,甚至也有些技法相同,但從個人風格來說�����,盡管都還不很成熟�����,但個人風格總有差異”���。著名美術(shù)家蔡若虹先生告誡大家說:“藝術(shù)上的探索�,并沒有走到頂點����。如果勉強制造個人風格,為風格而風格��,就會走到岔道上去��,與提倡風格多樣化的原意背道而馳了�。”然而����,正是長安畫派對創(chuàng)新風格個性化的提倡�,才使得今天的長安畫派呈現(xiàn)出豐富多彩的創(chuàng)新局面���。綜上所述�����,上面用七個方面大體搭建出長安畫派內(nèi)在的��,創(chuàng)新精神的基本架構(gòu)�����。由于諸創(chuàng)新要素是在不斷地運作變化中�����,便輻射衍生出長安畫派獨特的創(chuàng)新理論體系,這個創(chuàng)新理論體系作為長安畫派畫家們在創(chuàng)作實踐過程中的總結(jié)和體會��,反過來指導(dǎo)后來的畫家們的創(chuàng)作創(chuàng)新�����,從而使創(chuàng)新精神得以延續(xù)和繼承。

二�、長安畫派的創(chuàng)新理論

長安畫派的創(chuàng)新精神不但表現(xiàn)在其繁多的作品中,而且�����,也體現(xiàn)在他們在創(chuàng)新實踐過程中���,總結(jié)出的一系列切實可行的創(chuàng)新理論里����。這些創(chuàng)新理論又反過來指導(dǎo)自身的創(chuàng)新實踐��,并不斷提高自身的創(chuàng)新水平��,增強了長安畫派畫家們的創(chuàng)新意識����,從而使得表現(xiàn)新時代、新人新事的作品不斷涌現(xiàn)�����,也使得長安畫派的創(chuàng)新理論和創(chuàng)作實踐在創(chuàng)新中不斷發(fā)展����。

長安畫派先驅(qū)趙望云先生早在二十年代末(北伐戰(zhàn)爭時期)在進步文藝理論書籍的影響下就確立了從事國畫改革的志向�。他認為“藝術(shù)不是單純的模仿���,而應(yīng)該是一種創(chuàng)造”�����、“應(yīng)著重觀察現(xiàn)實�,以追求藝術(shù)創(chuàng)造的本質(zhì)”[12]����。甚至指責藝術(shù)的因襲和摹仿“不但不能助人類以前進,并且反阻礙人類生活中善的實現(xiàn)”[13]��。他認為創(chuàng)新的源泉在于勞動����,相反“上等階級的騷憤便使藝術(shù)的性質(zhì)流于枯窮之途”。因為“由勞動流出來的意識情感是無盡的�����,是新鮮的”��,“勞動意識就是人類對于世界新創(chuàng)作關(guān)系的一種指示”����。于是,這種思想指導(dǎo)著趙先生致力于“為人生的藝術(shù)”而創(chuàng)作���,其直接反映現(xiàn)實表現(xiàn)農(nóng)村生活和民間疾苦的作品�����,成為本世紀中國畫壇返歸民眾傾向最早的杰出代表�����。那么����,究竟怎樣才能判定一個作品的優(yōu)劣呢�?趙望云先生則是以作品作用于人后的反映作為評定的標準。他說:“凡以媚悅一般民眾的趣味視為自己的義務(wù)者是凡庸的藝術(shù)家�,努力于美學(xué)底加以創(chuàng)作能使國民的趣味向上者是出色的藝術(shù)家?!比缙渌觯w先生的作品也確實達到了這樣的目的和效果�。于是��,四十年代初在重慶���、成都一帶舉辦的畫展曾得到周恩來、馮玉祥�����、郭沫若�、老舍、茅盾�、國漢、陽翰笙等參觀認同��。郭沫若曾贈詩贊道:“作畫貴寫真����,力迫當前事。釋道一掃空�,騷人于此死。詩情轉(zhuǎn)蓬勃���,秀杰難可擬�����?�!薄蔼毼彝谱?��,別開生面貌。我手寫我心��,時代維妙肖�����。從茲畫史中�����,長留束鹿��。趙被稱為創(chuàng)新前鋒的石魯����,不但在藝術(shù)上碩果累累,還在創(chuàng)新理論上卓有建樹����?��!耙皇稚煜騻鹘y(tǒng),一手伸向生活”的這句長安畫派著名的口號�����,加上他的藝術(shù)成就被稱為“長安畫派的理論中堅和藝術(shù)巨擘�。”石魯?shù)膭?chuàng)新畫論主要體現(xiàn)在他的《學(xué)畫錄》等幾部手稿中��,其中在一系列問題上提出了獨到的見解���。他將革命現(xiàn)實主義與革命浪漫主義相結(jié)合的精神�����,視為繼古開今��,創(chuàng)作批判的綱領(lǐng)����。提出了“生活決定精神”而“主體為人”�����,“物化為我,我化為墨”的主���、客觀關(guān)系;提出了“以神造型”�、“畫貴全神”的新的形神觀;提出了筆墨為“主����、客觀交織之生命線”,“思想為筆墨之靈魂”��,“意�、理、法���、趣”求筆墨的筆墨……等創(chuàng)新觀點���,洋溢著濃郁創(chuàng)新精神和辯證思維,并以主體意識的強化成為其理論體系的特征�����。而其創(chuàng)新的觀點卻主要體現(xiàn)在《新與美——談美術(shù)創(chuàng)作問題》中���。在這篇文章中�,他首先對藝術(shù)的創(chuàng)新與破舊的關(guān)系進行了論述,他說:“創(chuàng)新必須破舊�,這是藝術(shù)發(fā)展的規(guī)律?����!辈阉仙剿枷攵窢幍母叨葋碚J識��,認為“新與美�����,不僅存在于理想�����,而是首先生根于現(xiàn)實之中��,根本不需要什么虛偽的粉飾”����。那么,新在那里呢?新“在我們同時代人的精神世界里”���,“在忘我的勞動中”�,“在為集體利益而自我犧牲的精神中”��,“在藝術(shù)形象的構(gòu)思中”����。要想有所創(chuàng)新��,就“要看是否具有新穎和獨特的處理��,通過特殊的形象塑造而體現(xiàn)出來�,這種本領(lǐng)不取決于天才,而是看對于生活是否有獨特的見解”��,他斷定���,“只要作者對現(xiàn)實生活具有正確的認識���,選擇富有詩意的景物構(gòu)思,構(gòu)思愈獨特����,形象也就愈新穎”����。那么��,若從創(chuàng)新的客體對象方面來講����,“藝術(shù)作品要新要美,而在形式上也要標新立異����。新的藝術(shù)的成熟程度,也是從內(nèi)容與形式所達到的統(tǒng)一與和諧的程度而論的����。”反過來講�,“嶄新的形式的出現(xiàn),又取決于嶄新的內(nèi)容”�����,在“探求表現(xiàn)新內(nèi)容的同時���,形式必然起著相應(yīng)的變化”���。而創(chuàng)新形式就要“不斷探求新的表現(xiàn)技法”���,除此之外,形式的創(chuàng)新還依賴于不同時代及個人風格的多樣性�����。但是��,“個人的主觀風格必須和客觀對象���、時代精神相統(tǒng)一。這種矛盾統(tǒng)一的過程����,也是促成新形式發(fā)展的過程”。所以“根據(jù)內(nèi)容的需要而大膽地在形式上創(chuàng)新�,是藝術(shù)發(fā)展的法則”。同時��,他告誡我們創(chuàng)新形式���,還要處理好創(chuàng)新和繼承的關(guān)系���。因為“從藝術(shù)的規(guī)律來看�,在形式與技法上也有相對的獨立性與延續(xù)性���。運用舊形式與技巧為新內(nèi)容服務(wù)�����,求得藝術(shù)創(chuàng)造上的新發(fā)展�����,不僅是可能的����,而且有不中輕視的積極作用”���。接著他又對藝術(shù)創(chuàng)新的方向作了明確論述:“藝術(shù)創(chuàng)作的主要任務(wù)��,是以維護新事物的成長壯大���,歌頌人民的光明的前進的生活���,表現(xiàn)新的共產(chǎn)主義的精神品質(zhì)為根本目的?����!倍?��,對于藝術(shù)創(chuàng)新的基本內(nèi)涵�,也有自己獨特的詮釋����。他說:“真正藝術(shù)創(chuàng)作上的新奇,在于獨特的表現(xiàn)����;……是在于作者對現(xiàn)實生活的觀察是否透辟����,是否能抓住現(xiàn)實發(fā)展過程中最富有本質(zhì)意義的環(huán)節(jié),而且�,是具體的、特殊的環(huán)節(jié)����,才可能真正出奇制勝����,別具新意�����?�!蓖瑫r���,他又指出:“這樣的創(chuàng)造�����,并非出于好奇的沖動�����,而是取決于作者的世界觀��?����!蹦敲?����,究竟什么是新����?石魯先生認為:“新,是不平凡的���,但又出于平凡��?���!粋€畫家善于把這些平凡的現(xiàn)象塑造為美的藝術(shù)的形象�,這就是藝術(shù)創(chuàng)造?�!本唧w的來講��,“主要在于表現(xiàn)人的高尚的精神品質(zhì)�����,塑造又新又美的典型形象”���。故而����,正因為這樣的創(chuàng)新作品出于平凡而不平凡����,是平凡的美,所以它能夠像細雨潤物一樣溶入人們的心田���,“能夠喚起人們對于普通生活以新的典型感受�����,從而又加深對生活的熱愛����,有助于社會主義的意識深入于人們的精神世界”���。這就是石魯理想中創(chuàng)新作品社會價值的科學(xué)定義��。

但是��,石魯先生并沒有將創(chuàng)新的眼光停留在描摹現(xiàn)實����,而是著眼于對未來的前瞻。他提倡追求革命浪漫主義的理想和現(xiàn)實主義精神相結(jié)合���,而創(chuàng)新未來則是要以更深的理解現(xiàn)實為基礎(chǔ)�����,雖然革命浪漫主義的理想與激情�����,在藝術(shù)創(chuàng)作中具有主導(dǎo)作用����,但“只有對于現(xiàn)實的發(fā)展規(guī)律具有本質(zhì)的認識�����,然后才可能站在更高的境地去概括現(xiàn)實的具體性”��。就是說要立足現(xiàn)實著眼未來??傊?��,在這里石魯先生十分嫻熟的運用馬克思主義的辯證法對當時在藝術(shù)創(chuàng)新過程中可能要遇到的問題作了全面的透析���,深刻的揭示出藝術(shù)創(chuàng)新的規(guī)律,給新時代的藝術(shù)創(chuàng)新作了全新的詮釋和理論建構(gòu)��,引導(dǎo)長安畫派在畫界刮起了一場強勁的西北風���,從而給長安畫派對國畫的創(chuàng)新改革和自身的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)�。

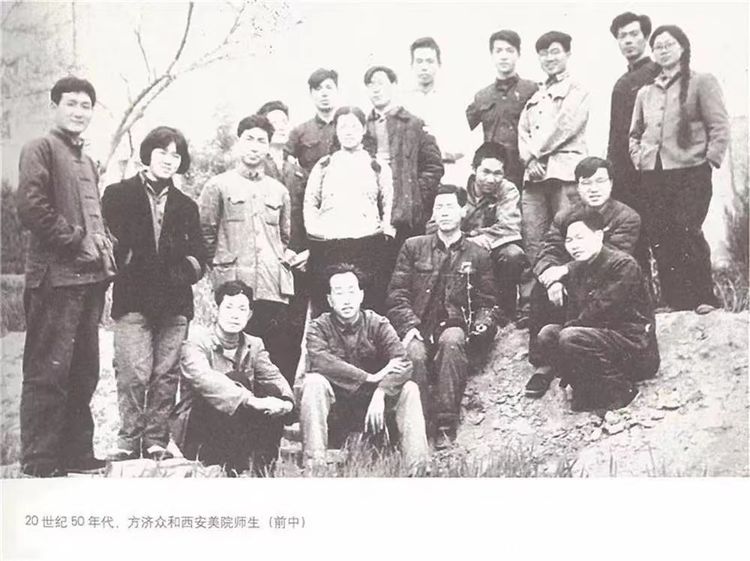

當然��,長安畫派其它的成員對于國畫創(chuàng)新的觀點即有共性也有其各自的特點�。如被譽為長安畫派傳薪者的方濟眾在其《談藝錄》就談到,“藝術(shù)的生命����,正是在于藝術(shù)家從生活中發(fā)現(xiàn)了任何人還沒有發(fā)現(xiàn)的新的美和新的表現(xiàn)手段。這就是我們要為之終生奮斗的目標”���。還說:“藝術(shù)創(chuàng)造的生命就在于創(chuàng)造����,就在于標新立異,就在于揭示新的美����,以開辟出人類精神世界新的生活領(lǐng)域?����!边@兩段話都是將藝術(shù)創(chuàng)造和藝術(shù)生命密切聯(lián)系����,也就是說藝術(shù)的生命就在于創(chuàng)造、創(chuàng)新���,藝術(shù)沒有創(chuàng)新和創(chuàng)造也就沒有存在的價值和意義了���。對于藝術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)容與形式,他也認為創(chuàng)新是一個統(tǒng)一的整體���。甚至說���,“達不到這一點就談不到藝術(shù)��,也談不到創(chuàng)造”��。然而����,對于藝術(shù)的創(chuàng)造�����、創(chuàng)新更為獨特的一點就是他提出“藝術(shù)創(chuàng)造�,總在突破自己的現(xiàn)狀中不斷前進”�。所以,為了長安畫派藝術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展����,更是為了超越自我,進一步提高自身的創(chuàng)新水平�,他給自己立了六條規(guī)矩:

1.必須和“長安畫派”拉開距離。

2.必須和生活原型拉開距離�。

3.必須和當代流生畫派拉開距離。

4.重新返回生活���,認識生活����。重新返回傳統(tǒng),認識傳統(tǒng)�����。

5.擺脫田園詩畫風的老調(diào)子��,創(chuàng)造新時代的新意境�����。

6.不斷地拋棄自己���,也要在拋棄中重新塑造自己�。這就是方濟眾先生能夠勝任并且很好地承繼��、發(fā)揚長安畫派創(chuàng)新精神的不二法門���。

而何海霞先生則更將古代哲學(xué)思想中的“氣”論創(chuàng)造性地運用到他的繪畫實踐之中�����,他在自己畫集的序中說:“一幅畫從作者本人到畫���,貫穿一個‘氣’字�?����!畾狻憩F(xiàn)在你所描繪的物象之中��?��!畾狻ㄟ^藝術(shù)想象體現(xiàn)出來力的感覺,優(yōu)美的感覺���?!?一‘氣’畫下來�,筆由濃畫到干、由干畫到?jīng)]有���。筆的運轉(zhuǎn)����,補救�����,就是講的‘運氣’?!闭J為筆法的“分分合合,亂中不亂���,從亂到清�����,從清到亂���,形成一個完整的畫面,這就是‘氣’在畫中的具體運用”���。還認為“‘氣’就是得物象之神韻��,沒有它��,畫就沒有靈魂”�??梢哉f如何科學(xué)辯證地用好“氣”,就是何先生衰年變法的指導(dǎo)思想核心�。其之用心����、用意�����、用感情都統(tǒng)一在這一口“氣”之中�。

三、長安畫派對國畫形式的創(chuàng)新

?如前所述���,長安畫派的先驅(qū)們都提出了形式的創(chuàng)新要標新立異����,那么究竟怎樣才能做到標新立異呢��?藝術(shù)家們并沒有停留在理論的探索上���,而是以創(chuàng)新的實踐去論證他們的理論的可行性。相反創(chuàng)新實踐又進一步充實和整合著他們各自的創(chuàng)新理論��。因此�,如果說內(nèi)容的創(chuàng)新依賴于形式的創(chuàng)新的話,那么�,形式的創(chuàng)新則是建筑在繪畫技法革新的基礎(chǔ)之上的�。對于此�����,石魯先生曾說過:“要探索新形式首先就要從表現(xiàn)方法開始����,特定的內(nèi)容要求相應(yīng)的形式?��!比缵w望云先生的寫生�����,在構(gòu)圖上立足于西方焦點透視的結(jié)構(gòu)形式���,不論在其橫幅或立軸中,都有著與古代傳統(tǒng)山水畫章法迥然不同的意味�。在筆墨上,他認為筆墨本身的表現(xiàn)并非目的��,它只應(yīng)該為表現(xiàn)個人的感受���、意趣服務(wù)�����。他說:“濃也好���,淡也好���,作畫的人和看畫的人都各有偏愛,不過要畫好一張畫���,除了應(yīng)注意筆墨與取材外��,更重要的是使畫面具有一種意境�����,以及由這種意境帶來的藝術(shù)情趣��。”在繪畫實踐中����,他采用了獨具一格的筆墨形式,在沒骨法的塊狀用墨和點、線皴擦中�����,力求準確地表現(xiàn)出環(huán)境之真實��,又體現(xiàn)出筆墨自身的韻味����。特別是趙望云先生用參差變幻的復(fù)雜用筆和濃淡積破等豐富墨法,在虛實相生的結(jié)構(gòu)處理中�,創(chuàng)造性地完成了對復(fù)雜樹林的具中國筆墨意味的準確表現(xiàn)。被畫界普遍認為是在中國美術(shù)史的形式表現(xiàn)上���,即迥異于傳統(tǒng)和當代其他畫家��,又具有獨創(chuàng)和開拓性的價值���。這種以強烈的表現(xiàn)現(xiàn)實,借鑒傳統(tǒng)技法�,而不囿于傳統(tǒng)陳套,以寫生為基調(diào)大膽?yīng)殑?chuàng)的精神���,及樸實��、平易���、自然���、清新的獨特風格,一直影響著一代又一代的長安畫派傳人����。趙望云先生到了晚年,他的筆墨已經(jīng)到了爐火純青的地步���。據(jù)趙先生生前摯友書法家陳之中的回憶:“他晚期畫畫已經(jīng)完全不考慮筆墨技巧了����,畫些什么�����,也用不著去想����,他熟了,腹稿多���,到了不經(jīng)意��、自然而然的地步�����。等老伴給墨盒里倒一點水����,他蘸一蘸就畫起來�����;墨枯就枯����,濕就濕。宿墨就宿墨����,用筆也不講究,但是畫面很有空靈感�。”正所謂無為而為�����,無法而法。他不是為作畫而作畫���,而是在畫感覺�����、感受�����、感情�,并從中尋找表現(xiàn)的規(guī)律�,最終達到國畫的最高境界。

而石魯?shù)男问絼?chuàng)新則在較高的程度上受古代哲學(xué)的影響���,主張?zhí)?����、地�、人的統(tǒng)一�,這種宏觀意識總是自覺不自覺地體現(xiàn)在他的藝術(shù)中���,并以人在自然�、宇宙中的主觀能動性為特征,形成了新的天人合一觀�。認為“物為畫之本,我為畫之神”�����,“生活之主體為人”���,從而賦予天����、人關(guān)系以新的意義與內(nèi)涵���。具體的來講��,石魯先生的形式創(chuàng)新在前一階段�,主要是追求和探索筆墨的表現(xiàn)力�,即對新內(nèi)容的適應(yīng)性。如他畫南泥灣附近的大山�����,集潑墨、積墨�����、破墨以及類似的斧劈皴����、拖泥帶水皴種種傳統(tǒng)方法于一爐,而又自成一格�����。而后一階段則是對筆墨形式風格的加強���。在這個時期他十分強調(diào)書法入畫����。強調(diào)筆線的形式趣味和力量����。線的金石味道,墨的淋漓���、空靈����,構(gòu)圖的出奇制勝,使得他的畫作表現(xiàn)出一種刀刻般的堅利���,鐵絲般的盤結(jié),尖石般的峭拔之線描和酣暢奔放的潑墨����。然而,石魯先生的形式創(chuàng)新并不拘泥于創(chuàng)新實踐����,在形式創(chuàng)新的理論上則更是獨樹一幟。在這方面���,他把中國畫的特征歸結(jié)為是“程式化”即:美的方法��,美的分析�����,程式���、配方和科學(xué)公式�����。強調(diào):“沒有程式方法�����,就沒有神���,沒有勁兒,沒有形而上�����?!彼J為“形而上”就是中國畫的色彩、筆法�����、透視���、造型的綜合所表現(xiàn)出來的“更高的真實”和“精神”�����,這就是中國畫的妙處所在���。其《學(xué)畫錄》便是他形式創(chuàng)新理論的基石���。具體地談到技法時石魯先生有一句著名的話:“筆墨當以意理法趣求之?!笨梢哉f,這就是他對形式創(chuàng)新中的技巧問題的總概括����。并認為這是“不可變者規(guī)律”���。他還說“思想為筆墨之靈魂”�,并“最忌虛情假意��、無情無意”���。反過來講����,“筆情、墨情見于筆意”��。在這里最重要的是他明確了意與物之間的關(guān)系�,“故言筆墨,意當隨物理����。物為本,意為變����,因物而生意,以意而托物�����,方可窮物而盡意也”�����,而意則“取理統(tǒng)于一畫”����。其法則被規(guī)定為意與理的關(guān)系�,并認為法是一種規(guī)律�����,是“自然社會之規(guī)律乃先天之法���,藝術(shù)人為之規(guī)律為后天之法”���,又說“法自畫生”,又源于“受”���。那么什么是“受”呢���?“夫一畫含萬物之中,畫受墨����,墨受筆��,筆受腕�����,腕受心。如天之造生��、地之造成����,此其所以受也”?��?梢娨饫矸ㄊ侨灰惑w的創(chuàng)新之至理的精髓�。但是����,石魯先生并不以此為滿足,“故藝求法則���,雖以統(tǒng)一為定法�,然矛盾變化為活法�,筆趣之謂即在于求活矣”。因為“求活之謂亦在韻趣����,無趣則不深不廣”,要想得到這活的韻趣����,石魯認為要從深����、生��、精�����、脫四個方面來把握��。所謂求其深����,即“蒼而不失于老禿、……繁密而不混于雜亂�、破而愈完、紛而愈治�、……等等,皆一反一正����,以剛克柔���、以柔克剛之理”���。并要“著意于疏���,即著眼于密,須彼此互相乘除���,故疏不嫌疏���、密不嫌密矣”;謂求其生�,即“皆求筆之狀物傳情、深入其理���、曲盡其態(tài)也”����;求其精即“由繁及簡��,達乎精純����,……故精益求精�,……力求語不驚人死不休”�����;而求其脫者則是“意到筆不到之意��,乃了于無法”�。就是說要以“意到神足為要”,“意到神生�,雖筆不到,觀者自有想象余地��?!侵^之動情而生思也”。這里所講的就是創(chuàng)作之初的思想準備�。也就是在寂靜中積攢著創(chuàng)作的能量,待其質(zhì)變時的靈感爆發(fā)���??梢哉f�,這里飽醮萬物萬事之象的意,則成為求韻趣之活的活水源頭�����。因為“以形命筆者���,則兢兢于形����;以法命筆者����,則拘于定法。唯意命筆者則筆活����,而意不通理法則無趣”,“故曰�����,意全則神而明之����,下筆如有神矣”。石魯先生將其解釋為“是無法而法的直覺表現(xiàn) ��,筆墨滲化之中偶然的隨機性����,胸有成竹的任意而為”�。綜上述����,石魯先生的國畫理論,創(chuàng)造性地把辯證思維巧妙地溶入其中��,把深邃的哲理����,深入淺出地發(fā)揮的淋漓盡致。這種從繪畫實踐中誕出理論的方式����,又一次論證了“實踐出真知”的精準。

之后的長安畫派藝術(shù)家們不但很好的繼承了長安畫派的創(chuàng)新傳統(tǒng)����,而且也各具其創(chuàng)新特點。方濟眾先生就十分重視這一點���。他說:“必須學(xué)古人����,但絕不雷同于古人;也要學(xué)洋人�����,但又不能雷同于洋人����;還要學(xué)今人��,但更不能雷同于今人����;同時還要盡可能地做到自己的作品不要雷同于自己的作品?!逼浜诵木褪莿?chuàng)新、出新�����。他創(chuàng)新特點即是將民間藝術(shù)古樸天真的性靈貫注到寫意文人畫����,反過來又用寫意文人畫的格調(diào)造詣升華了民間藝術(shù),使二者有機的融為一體。在具體的技法上方濟眾強調(diào)用筆主要特點是不拘泥于傳統(tǒng)書法用筆的公式����,而是取其輕重疾徐、抑揚頓挫的節(jié)律以抒寫自己的性情��。具體的來說他用筆的特征是:“柔軟而富有彈性���,四面出鋒��,揮灑鉤勒��,皴擦點染����,比較自如���?��!鈳浌P,筆帥墨���,墨化于水而分干濕濃淡��,然后在紙上展開技巧表現(xiàn)的無限空間��?�!倍诠P與墨的運用中�,他獨創(chuàng)性的提出水在筆墨運用的作用,“筆和墨只有通過水才能把兩者微妙的關(guān)系結(jié)合起來����,才能達到筆精墨妙的境界”���。在畫面的處理上����,或三實而一虛��,或三虛而一實����;或上實下虛,或下虛上實���,以虛實���、開合�、爭讓等等基本手法中演繹出千變?nèi)f化的豐富畫面�����。成功地達成了擁有自己個性的風格塑造��。當然�,其他長安畫派成員在藝術(shù)創(chuàng)新中也各具特色,在此不再贅敘���。

四����、正確外理繼承與創(chuàng)新的關(guān)系是長安畫派創(chuàng)新實踐過程中首先要解決的問題

雖然創(chuàng)新是長安畫派的本質(zhì)特征�,但創(chuàng)新并不是憑空產(chǎn)生的。更不意味著要拋棄傳統(tǒng)�。問渠那得清如許,為有源頭活水來����。相反創(chuàng)新的成功與否則更取決于對傳統(tǒng)繼承的程度與方式。長安畫派對自身繼承水平的總評價是從“了解整個中國繪畫傳統(tǒng)的規(guī)律”的高度出發(fā)��,去“真正追本尋源,而不僅是各家繼承的演變”[14]����。其中心思想是對生硬照搬西洋繪畫觀念體系和對傳統(tǒng)攀枝折葉亦步亦趨學(xué)習的批判。而也正是他們這種對于繼承方式持有的差異性����,從而使得他們的創(chuàng)新各具千秋。如趙望云先生早在30年代末即專注于同古典派大師張大千研摹傳統(tǒng)國畫和敦煌壁畫�����,他認定“書法是中國畫的基礎(chǔ)”�。在對待傳統(tǒng)的繼承和創(chuàng)新的關(guān)系上��,長安畫派先驅(qū)們都有著自己的理論觀點���。趙望云先生在1972年題贈青年畫家時說:“傳統(tǒng)藝術(shù)法則在初學(xué)入門時加以鉆研確有必要���,但進入從事藝術(shù)創(chuàng)作階段則更需以現(xiàn)實物象為師,以宇宙間的自然社會為攝取題材的源泉���,進而腦手并用��,俾能達到適合社會主義需要的新的藝術(shù)境界��?���!本唧w的來講就是“一應(yīng)臨摹古代畫家之不同法則,例如其章法����、構(gòu)圖、筆法運用����,認真體會作者的筆法和特點,以充實初學(xué)之基礎(chǔ)��。其二更需認真深入觀察一切現(xiàn)實中的事物���,如自然界萬物之結(jié)構(gòu)���,社會上各階層人事之特征;對現(xiàn)實事物應(yīng)有廣泛的認識和足夠的了解����,以期達到在創(chuàng)作上自我風格獨創(chuàng)之目的”��。而石魯卻是在刻苦攻讀《文心雕龍》和《石濤畫語錄》的基礎(chǔ)之上����,從整體規(guī)律和根本環(huán)節(jié)上破空而入���,特別注重藝術(shù)思想和美學(xué)觀念上的“自我改造”�����。而且進一步把它具體化為“一手伸向傳統(tǒng)���,一手伸向生活”的創(chuàng)新準則。認為“摸索適應(yīng)新內(nèi)容的新形式的關(guān)健”是要學(xué)習“整個民族藝術(shù)的規(guī)律性”�,根據(jù)“古人彼時彼地的感覺、材料”及“此時此地的印象去尋求特有的表現(xiàn)方法”����,而且“我要有我法�,但我法又要與古法的一般規(guī)律特點相通,也就是要合乎美的法則”�����。要從“美學(xué)觀點、哲學(xué)觀點也就是美學(xué)規(guī)律來找”中國畫的科學(xué)性����。甚至在臨終的時候還說:“素描、水彩……凡是對我們有用的都要吸收����,但不能以它們?yōu)榛A(chǔ)。中國畫的基礎(chǔ)是書法……”�,不但體現(xiàn)了他對傳統(tǒng)繼承重視,還真摯地傳達了繼承傳統(tǒng)的方法���。方濟眾先生也認為對待傳統(tǒng)只能是“借鑒”��,因為“由于習慣勢力的熏陶和生活感受的不足��,及高遠���、深遠、平遠�、遠小近大、丈樹�、寸人等等陳規(guī)的束縛,即使我們已經(jīng)走進了五彩繽紛的廣闊天地,也總會感到興味索然�����?��!倍环Q為鬼手的何海霞先生則對此表達地更為直率�����,要以“古為今用并注入現(xiàn)實生活精神�、又不斷吸收外來營養(yǎng)”����。總之�����,由于他們的帶動���,長安畫派的藝術(shù)家們都能夠正確地認識、對待和處理傳統(tǒng)的繼承與創(chuàng)新的關(guān)系���,才使得長安畫派的創(chuàng)新成果頗豐��,后勁充沛��。從而將創(chuàng)新實踐與對傳統(tǒng)和創(chuàng)新關(guān)系的處理相結(jié)合���,與創(chuàng)新人格及與時俱進的形勢結(jié)合����,構(gòu)成了一個渾然一體的長安畫派創(chuàng)新精神體系��。隨著新時代的到來��,新思想��、新觀念不斷更新迭代���,人們對國畫藝術(shù)的欣賞鑒賞水平也在不斷的提高����,同時也對藝術(shù)創(chuàng)作產(chǎn)生更高的要求��,長安畫派畫家們的創(chuàng)新精神也彌久常新�,不斷地創(chuàng)作了出符合新時代、新理念和新風尚的新作品。

注:

[1]《新意新情——西安美協(xié)中國畫研究室習作展座談會記錄》載《美術(shù)》雙月刊1961年第6期

[2]《潘天壽論畫筆錄》上海人民出版社�,1984年6月版

[3]《藝術(shù)叢論》,正中書局���,1936年版�����。

[4]《春覺齋論畫》�。

[5]《畫學(xué)講義》�。

[6]王森然《群眾畫家趙望云》,《大公報》���。

[7]《大公報》1928年6月9日僧巖(王森然)撰《群眾畫家趙望云》�����。

[8]《趙望云塞上寫生》馮玉祥序�����,1934年10月20日��。

[9]《新意新情——西安美協(xié)中國畫研究室習作展座談會記錄》���,《美術(shù)》1961年第6期

[10]林木《二十世紀中國畫壇“為人生”思潮的先驅(qū)——論趙望云的藝術(shù)》《長安中國畫論集》上9頁,陜西人民美術(shù)出版社1997年版

[11]載《人民日報》1981年5月9日���。

[12]《趙望云自述》�。

[13]《趙望云早期畫論選輯》���。

[14]《新意新情——西安美協(xié)中國畫研究室習作展座談會記錄》����,《美術(shù)》1961年第6期

董鄉(xiāng)哲一一陜西省社會科學(xué)院書畫藝術(shù)中心特聘研究員

董鄉(xiāng)哲����,男,1954年2月岀生�����,陜西西安人���。原陜西省社會科學(xué)院文學(xué)藝術(shù)研究所聘為研究員��。研究方向:唐詩與傳統(tǒng)文化等�。

自《試論薛濤之姻緣》一文后,相繼發(fā)表了《元薛關(guān)系新探》《薛濤其名.薛濤心理模式初探》�����、《薛濤心理模式再探》���、《突破慣性的多維考察》����、《淺談古秦王的東方情結(jié)》���、《回歸自然.談中小企業(yè)制度改革》����、《不僅僅是要進一步稅改》等論文��。其中《突破慣性的多維考察》一文���,首次將物理學(xué)中慣性概念納入哲學(xué)范疇����,引起學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注�����。還有《玄奘精神與西部文化研討會述略》、《論長安畫派的創(chuàng)新精神》�����、《玄奘精神與西部文化研討會述略》��、《阿賴耶識探源》�����、《茶文化與佛教漫談》����、《石魯畫論淺析》���、《 大興善寺前身——陟岵寺探源》等論文發(fā)表���。

曾主持國家課題《黃天厚土.詩經(jīng)與楚辭的民族文化背景研究》,西安市課題《西安科學(xué)發(fā)展與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展研究》獲二等獎����。

曾參與梁鑫哲《長安畫派研究》��、王友懷《昭明文選注析》的編纂���。專著《薛濤詩歌意釋》、《溫庭筠詩集譯意》�����、《魚玄機傳》�、《張枯詩集譯意》、《孟浩然詩集譯釋》����、《皮日休詩集譯意》等書所闡述的觀點,更是站到了該學(xué)科研究的最前沿��。

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口