…

…

小 生 鐘 鏑

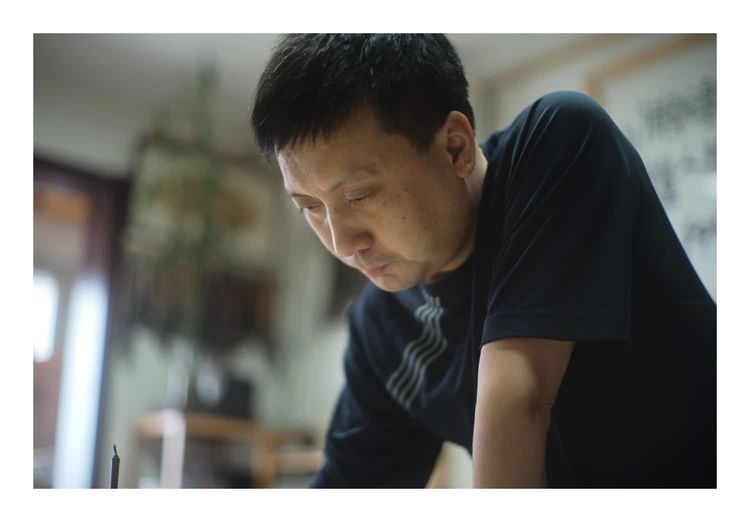

文/陳彥

若按舞臺行當分����,我的朋友里有花臉、老生����、須生、小生各色人等���,鐘鏑屬小生類����,面皮白皙���,瀟灑英俊��,一頭烏發(fā)遮耳披肩��,干干凈凈����,自自然然,朋友雅聚����,若有美女造訪,眼光多在他周身掃瞄��,弄得大家都想打發(fā)他快些離開��。鐘鏑卻是那種不太有眼色活的人�����,任你如何嫉妒�,他還是要見縫插針地說篆刻、說書法�,上敢臧否當紅顯貴,下敢問難周邊時鮮�,痛快淋漓一番后,各自散去�,下次見面����,那美女他還是不認得����,因此,大家就放松了對他的警惕��,一個美男子就這樣在一群普通男人中有了做人的根基��。

鐘鏑和曹伯庸先生合影

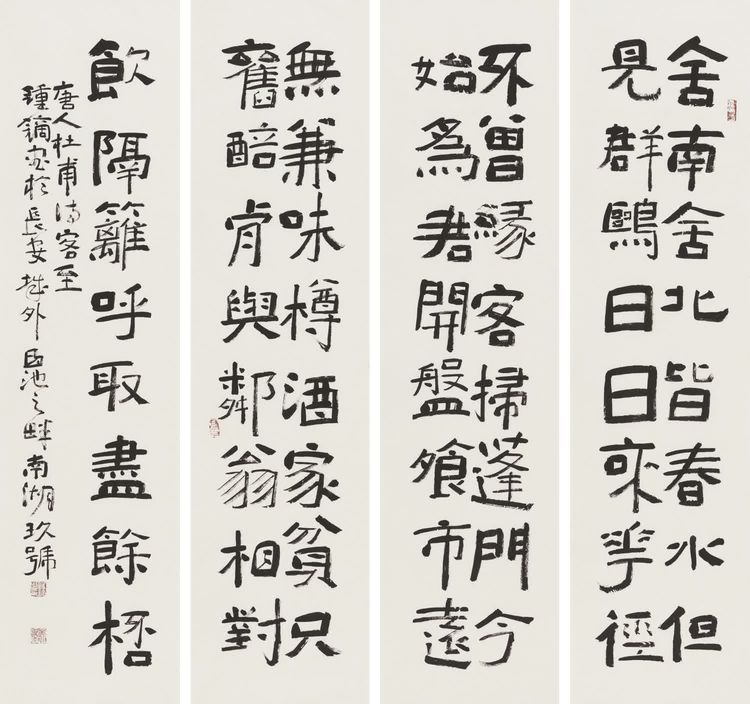

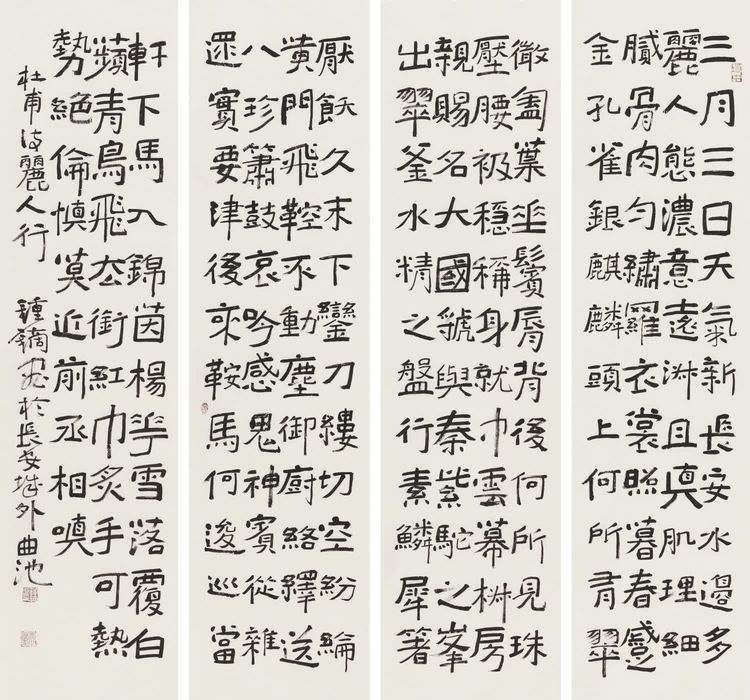

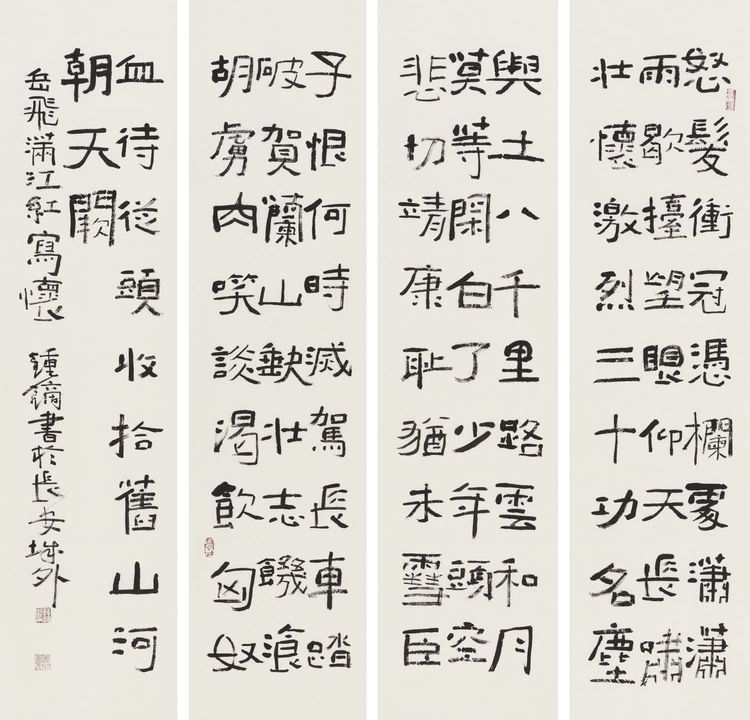

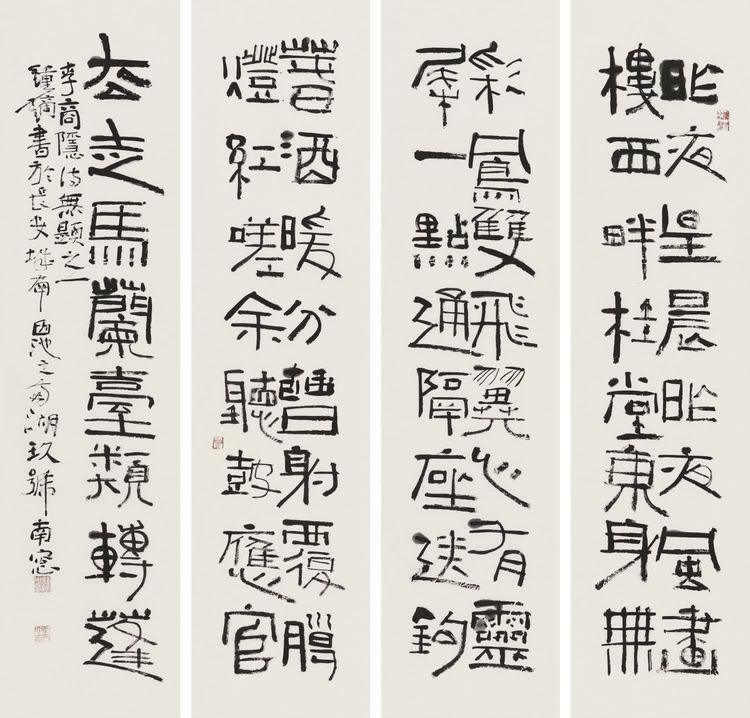

鐘鏑的鏑字有兩種解釋:一是指箭頭��,也指箭����;二是一種金屬元素���,用于原子能工業(yè)和激光材料等�;總的講是一種硬性物質(zhì)���,鏑前加一鐘���,都與金石有關��,這對于篆刻家的鐘鏑來說����,名字確實起得跟他的俊美一樣��,不好挑剔��。我第一次接觸鐘鏑�,是在太白書院的一次書畫展上,有一個八條屏很是搶眼地占了半扇墻����,那字橫七豎八,亂石鋪街�����,完全是目空一切的張揚放大����,用另類兩字結論頗為精準。我問鐘鏑是誰�����,朋友一指,但見一個小帥哥鶴立雞群地戳在一伙丑男之間���,一派新潮感����,我當時最突出的感覺是距離二字�����。后來接觸多了��,外表的強烈印象漸漸褪去��,留下的是一個骨架硬朗����,為人周正�����,心地良善���,面冷心熱的硬派小生形象���,我們的交道才多了起來�����。

我不會篆刻�����,但特別喜歡那種文字表現(xiàn)的力度和質(zhì)感���,最早從木刻、版畫愛起�,后來好像這些東西越來越少了,偶爾看到一點����,所選題材也不震撼人心,刀法更是扎不痛人的敏感神經(jīng)����,愈看便愈沒味了。惟有篆刻尚能攪動人的一點血性��,那種率意,那種堅定�����,那種沖決����,都是人的生存中不可或缺的一些精神態(tài)度,因此���,我在人生需要咬牙時�����,總是喜歡拿出篆刻作品看一看�����,那時最容易讀出篆刻的內(nèi)涵和氣質(zhì),也最容易找到一種叫果敢和堅毅的東西���,鐘鏑就這樣越來越深地介入了我的生活�����。無論一塊吃飯���,還是一塊看人寫字����,鐘鏑都有一些語驚四座的話�,這些話閃爍著見識和思想,且沒有一種賣弄感���,這是一個年齡相對小一些的人����,置身于一群老哥和老叔中所不容易找到的恰如其分�,所謂為人處事之妥帖得體,我想莫過如此��。有些人一說話�,你就不由得不想到鞋掌,而鐘鏑說話使我馬上能進入鐵匠鋪的鏗鏘敲打和齒輪的堅實運轉感中�,因此,我喜歡聽鐘鏑表達����。

鐘鏑和衛(wèi)俊秀先生合影

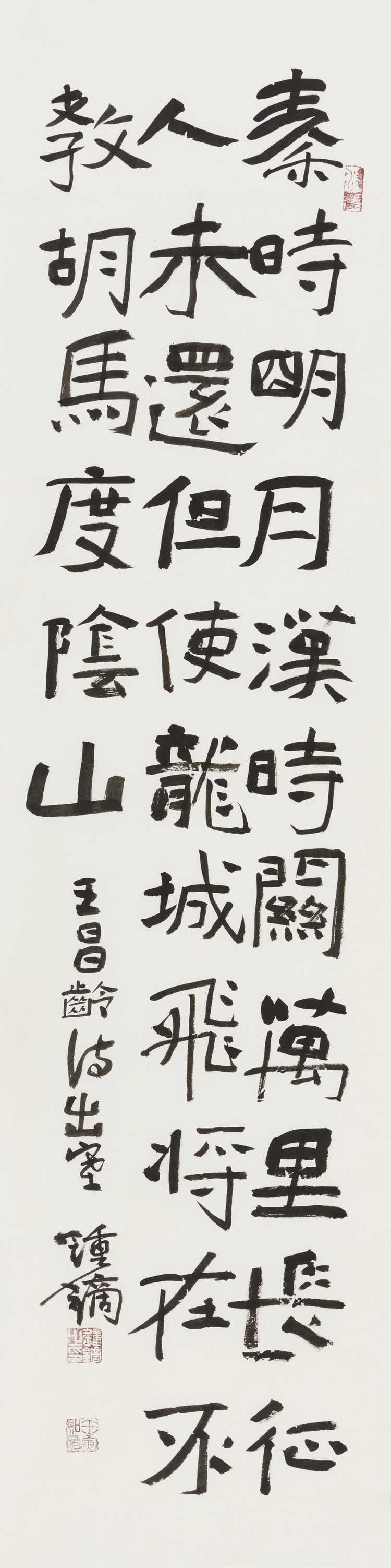

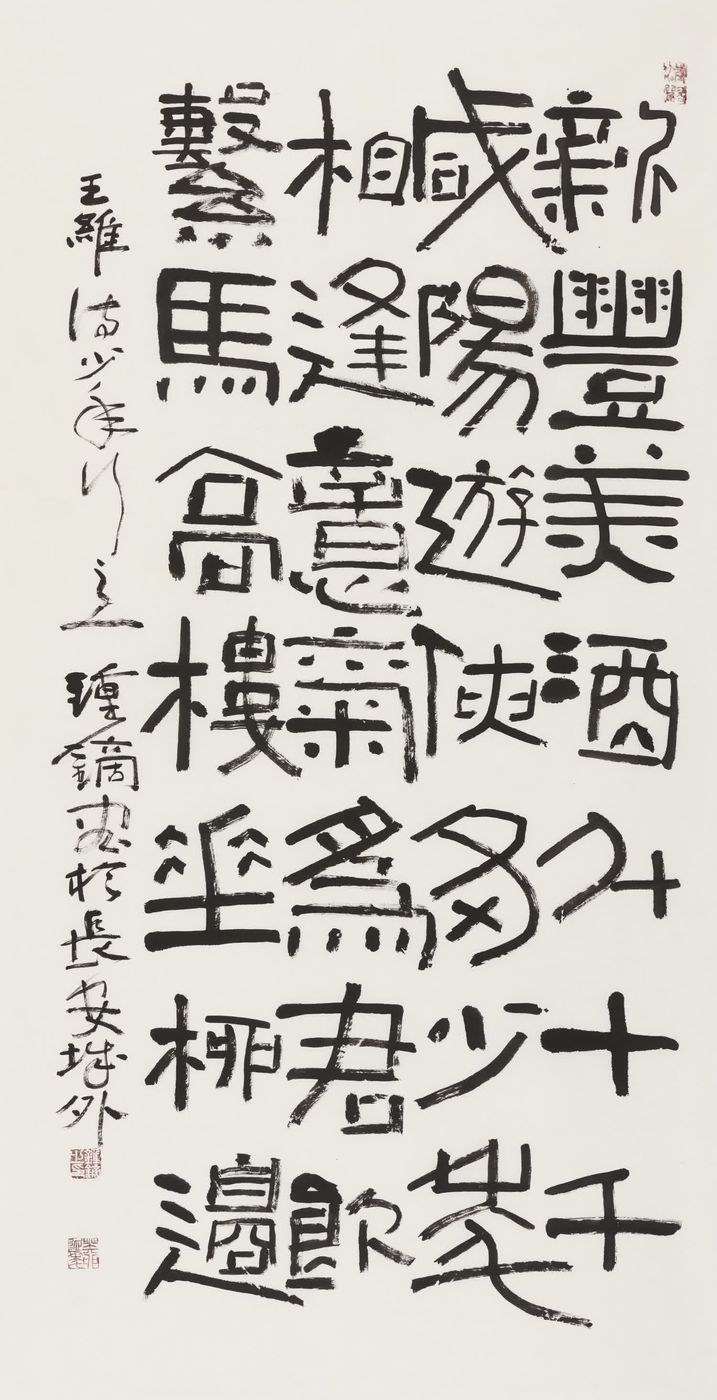

鐘鏑的篆刻作品我讀過兩集�����,幾乎每一幀都能吸引住我的眼球�,篆刻行家可能更多看的是筆意與刀功的練達���,而我更多看的是形式與內(nèi)容的統(tǒng)一���。篆刻最容易出現(xiàn)一些奇、險�、怪、譎的東西�����,有很多其實都是空洞無物的花架子�����,任何藝術作品���,一旦離開對內(nèi)涵的深刻提煉與準確把握�����,工夫下的越大效果錯的越遠�����,正所謂差之毫厘�����,謬之千里是也�。鐘鏑越來越注意形式與內(nèi)容的內(nèi)在契合����,不刻意追求外在的變化多端,尤其是對傳統(tǒng)的執(zhí)著守望�����,有時甚至比老夫子還要“冥頑不化”����,讓人簡直不敢相信這是有著強烈現(xiàn)代作派的帥哥所為。但他就是這樣一個在生活與藝術上反差極大的怪人�����,也許到了“胡子生”和“老生”時,這一切會變得統(tǒng)一起來����,可現(xiàn)在我們?nèi)缘昧晳T著他的“表里不一”。

生活中我特別喜歡那些堅硬的物質(zhì)����,諸如刀、鏟�����、錘���、斧�、鐮���、鉤����、鍬����、鎬之類�,農(nóng)人墻上如雕似畫地掛一排�����,遠勝過小資們墻上的梅�、蘭��、竹�、菊、海棠�、仕女,正是這種癖好���,使我也深深愛著硬派小生鐘鏑�����,愿他心靈更柔���,骨頭更硬,帥氣更足���,質(zhì)地更精�����。

2005年9月25日于西安

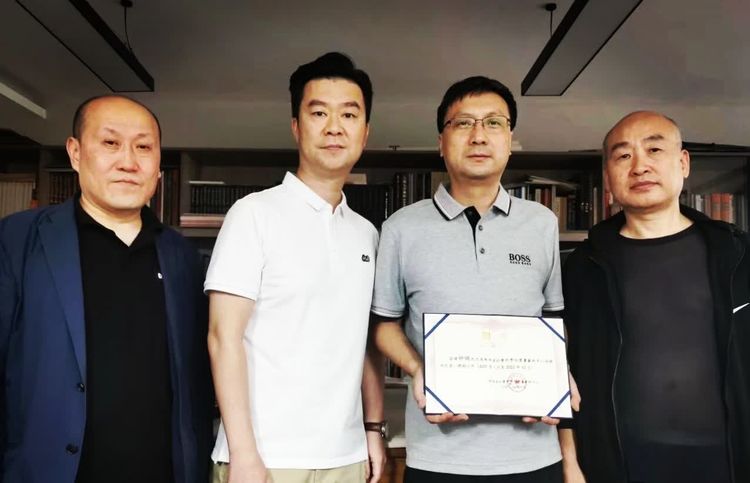

省社科院書畫藝術中心為鐘鏑頒發(fā)聘書

藝術簡歷:

陜西省社科院書畫藝術中心特聘研究員一一鐘鏑

鐘鏑�,自中學時癡迷書法篆刻,研習至今��,從未間斷�����。出版有《鐘鏑書法》等作品集多部����。作品參加省市,國家級展覽眾多��,并獲獎出版有《鐘鏑書法》等作品集多部?���,F(xiàn)為中國書法家協(xié)會會員,陜西書法家協(xié)會理事���,篆書委員會副主任�����,西安青年書法家協(xié)會主席��,陜西國畫院青年畫院副院長��。西安市政協(xié)委員��。西安市青聯(lián)副主席�����,什剎海書院特聘教授����,山西師大書法院特聘教授�,

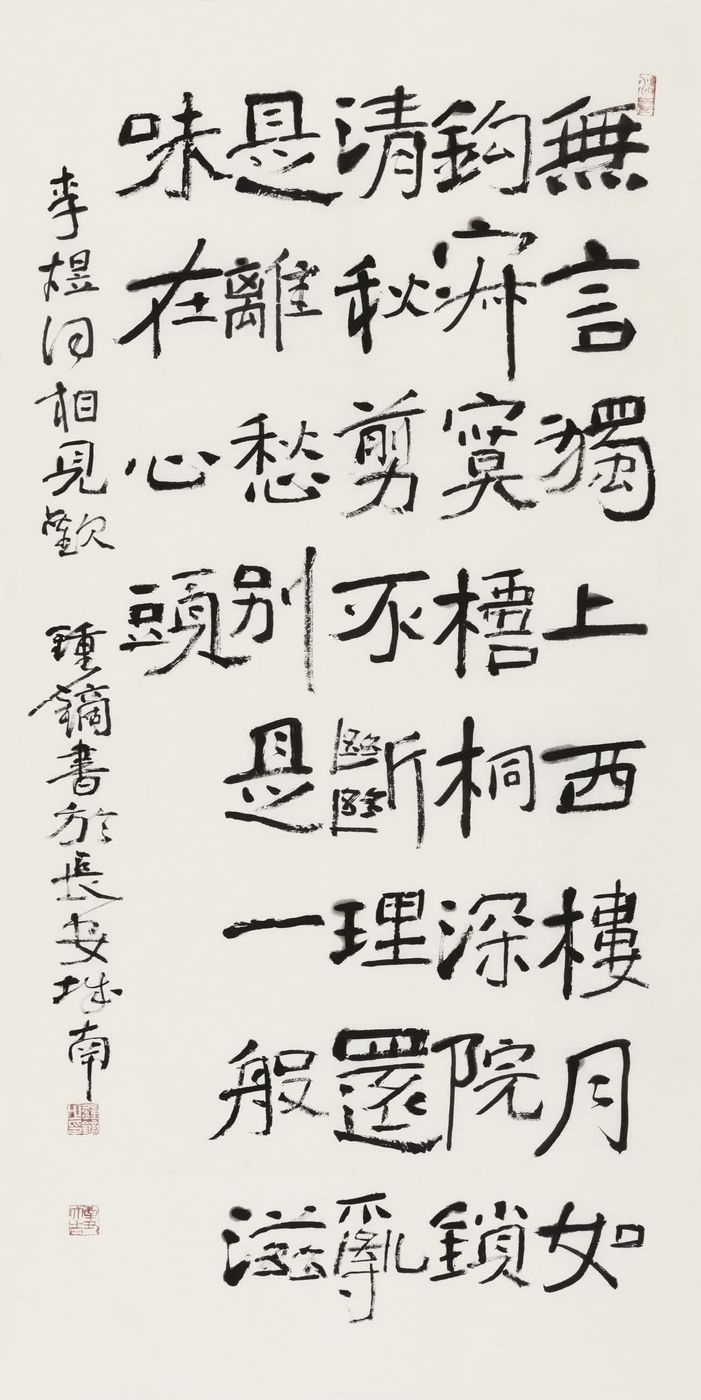

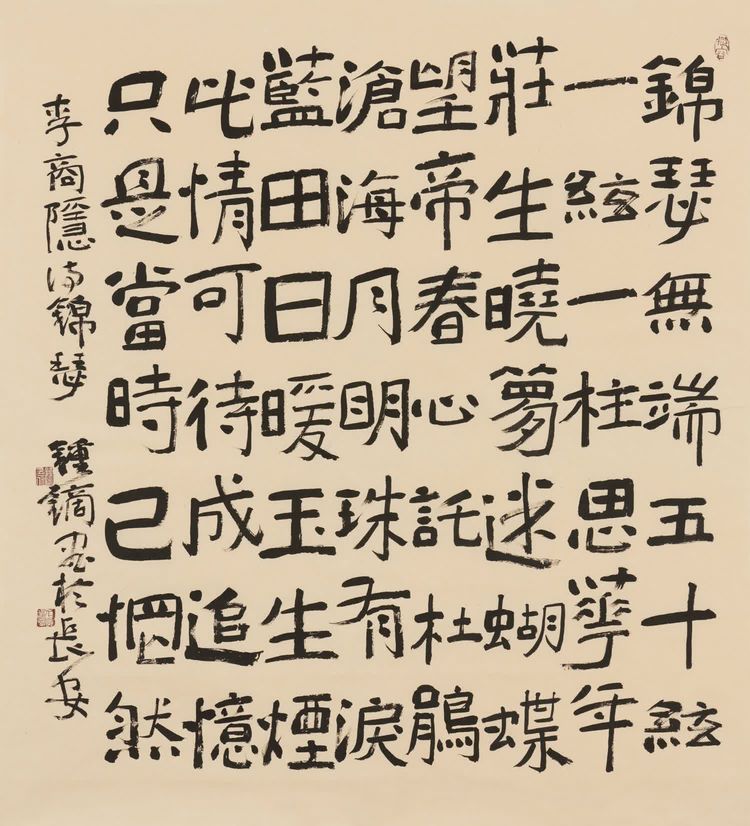

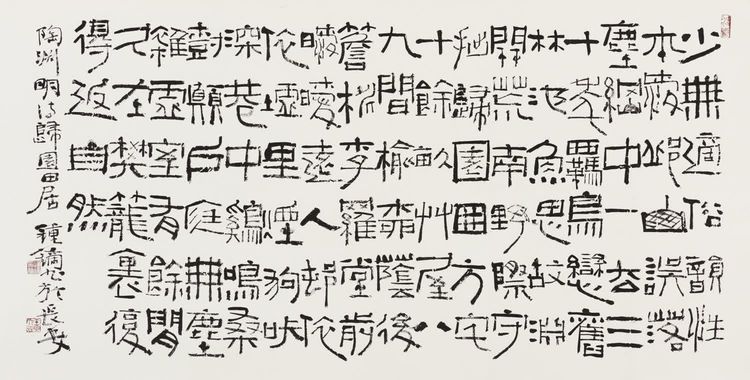

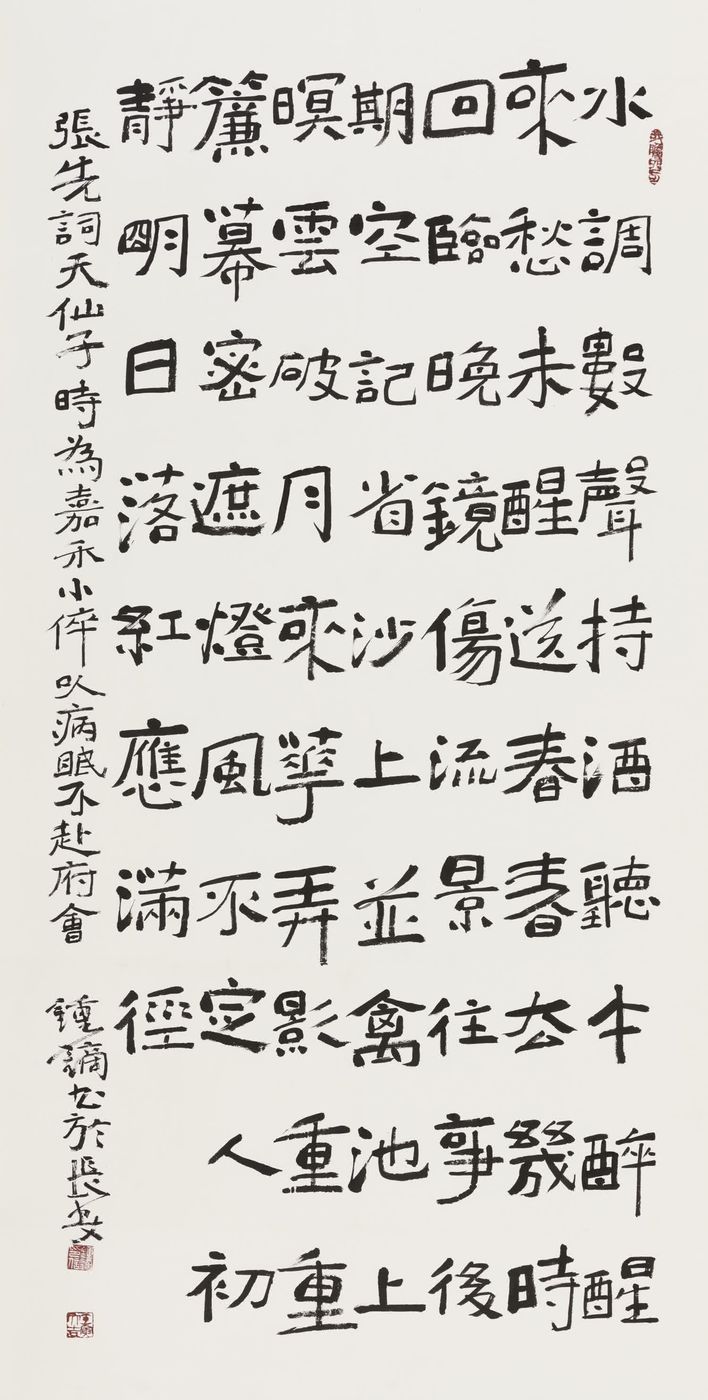

作品欣賞:

侍秦扶漢

?審微見遠

放下便是

?云鶴游天

?盡西風季鷹歸未

?驪山晚照

?香象渡河(邊款)

?秋與云平(邊款)

?清風相許(邊款)

.

.

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口