邢群娥 張西平

涇陽縣的縣前村地處陜西省涇陽縣城涇干街道辦東南�,東與東關村接壤�����,西與西關村相伴�,南與先鋒村相依、北鄰糧集村�����,屬城中村���。全村總人口1843人��,462戶���,共7個小組,轄區(qū)總面積792畝����,可耕地面積255畝����。

縣前村處于涇陽縣城的白菜心��,是整個涇陽縣域的核心地帶�����,因為這里曾經(jīng)是涇陽縣衙��、鐘樓���、文廟等所在地����,有著厚重的歷史��。

涇陽縣城很早就有�����,但和現(xiàn)在的城址有偏差�。直到隋開皇三年(583)遷縣城于今址����,以后再未變遷���。明清之際,為了有效抵御戰(zhàn)亂和匪患����,涇陽縣城修筑起堅固的城防工事。此時�,涇陽縣城的城墻布局,如果從空中俯瞰�,縣城城池頗似一只巨大的烏龜,匍匐在涇河北岸的灘地之上���,別致而又堅固�����,故又稱“龜城”���。正是縣城的烏龜形狀消解了涇河水患,保護了一方百姓安寧�?���?h前村大概此時就存在了���。

一

縣前村���,是因為村莊處于涇陽縣衙門前而得名。

關于涇陽的老縣衙�,一些老人還有印象,我們根據(jù)他們的描述��,可以大概復原出老縣衙的模樣�。曾經(jīng)的縣衙,門前有一對石獅子����,足足有一人多高,獅子頭上有黑亮黑亮的眼珠��,口銜的石球也玉潤光亮���,真像是玉雕成的�����。獅子兩旁豎立著蟠龍鋼柱�,全是精鐵鑄成的,煞是壯觀奪目�。柱頂上是承接天露的銅斗,象征著上承天子的圣恩��,下沐黎庶的深意���。衙門的門頂上鑲嵌有“雲(yún)陽舊治”和“涇陽縣衙”的青石匾額�。

走進縣衙��,只見縣衙四周的院墻高大雄偉����,右側是捕快們拘捕羈押犯人的班房�,左側是老爺升堂訊問罪犯的地方?��?h衙里還設有民司�、農(nóng)司���、商司��、學司等辦公場所�。

涇陽縣衙歷經(jīng)幾百年,值得一提的是涇陽的知縣——涂官俊����。涂知縣深得百姓愛戴,被稱為“涂青天”�。涂官俊在光緒十一年(1885)、十五年(1889)曾兩次任涇陽知縣���。他性好清靜����,衙門屬吏不過數(shù)人����,而政事卻井然有序。光緒十六年(1890)他捐資增修涇陽瀛洲書院����,又在全縣興辦義學44所。在光緒十七年(1891)整頓涇陽各渡運輸秩序���。光緒十八(1892)��、十九年(1893)渭北大旱��,他開倉放賑�����,又呈請省倉撥給豌豆等雜糧應急��;定期周恤孤貧百姓���。涂知縣在任期內(nèi)操勞過度�,死于任所��,就地葬于涇陽縣蔣路村�。士民感戴��,捐資建立涂公祠(在縣城二條街西段)��,春秋祭祀����,并呈請朝廷將其生平事跡宣付國史館立傳。

明清時期的縣前村依托縣前街�����,憑借其優(yōu)越的經(jīng)濟地理位置,有了數(shù)百年的繁榮��。這一時期���,縣前村的駱駝巷就是當時經(jīng)濟繁榮的一個縮影�。

駱駝巷曾名駱駝彎��,因其形狀彎曲��,宛如駝峰�,從而得名。還有一種說法�����,因為這里當時是涇陽茯茶貿(mào)易聚集地�����,很多從西部來的茶商都在這里停腳���,巷子里有很大的一塊空地��,是給駱駝提供歇腳的地方���,所以這條巷子叫駱駝巷����。

涇陽縣的駱駝巷為重要的南茶西運加工轉運的集散地�。當時茯茶西運主要靠駱駝馱,茯茶銷售后�,回來帶的毛皮、藥材�����、香料��、珠寶等���;南茶北運涇陽后,回去主要帶有在涇陽改制的蘭州水煙和在涇陽加工好的皮貨�����、中藥材和涇陽產(chǎn)的硝鹽及棉布。

清朝同治年間的回變���,給涇陽縣城帶來滅頂之災��。涇陽縣城的標志性建筑��,鐘樓�、鼓樓���、文廟以及涇陽縣衙都沒有在這場大火中幸免��。

涇陽縣的鼓樓鐘樓是縣城的重要建筑���,晨鐘暮鼓,鼓響�����,城門關閉�����,實行宵禁�����;鐘鳴,城門開啟���,萬戶活動��,老百姓都習以為常���。在回變之后鐘樓鼓樓進行了重建。在上世紀五十年代���,鐘樓鼓樓以及四明樓被拆除建涇陽戲院�����。

涇陽縣的文廟��,始建年代均無記載����。但宋代邑人所著《重修文廟碑記》中載有宋元右五年(1090)重修文廟的情況�����。

文廟被火燒后����,同治四年(1865),知縣黃傳紳修大成殿��。清光緒十一年(1885)���,吳周氏捐銀四萬兩重修文廟��,建筑樣式參照曲阜孔廟�����,僅是規(guī)模較小而已����。建國初��,文廟被學校占用���,之后改為糧站�、種子公司��。20世紀90年代初,涇陽縣又將文廟修葺�����,辟為縣博物館���。

近年來����,涇陽縣又在文廟遺址前建造了規(guī)模宏大的文廟廣場�����。文廟博物館珍藏了大量的文物供人們免費參觀��,又對古建筑進行了保護性修繕��。廣場上群眾以各種形式休閑娛樂����,而文化墻上以浮雕為藝術表現(xiàn)形式,集中展示了涇陽的歷史文化背景及文化名人的風采����,使人們在游樂的同時又接受了教育�����。

戰(zhàn)亂后的縣前街也就成了霜后黃花,昔日的繁華已經(jīng)不再了��。一些逃到?jīng)荜柕耐獾厝嗽谶@兒落腳建房�,才略成新街。在這兒住下的大多是做茶葉�、皮貨、絲綢的小販���,以及雜耍藝人�����,還有打鐵的�����、做木器的手藝人��,他們在此地繁衍生息成了新一代的縣前村人�。

而涇陽縣衙歷經(jīng)戰(zhàn)亂后����,也大不如以前��。劉鎮(zhèn)華�����、馮玉祥�、楊虎城以及后來的馬鴻魁等先后入住涇陽�,坐鎮(zhèn)縣衙。

1952年5月�����,馮世光擔任新中國涇陽縣第三任縣長兼縣人民法院院長�����。她在任期間���,治理鹽堿地�����,使一些顆粒無收的鹽堿灘變成肥沃良田����。又在灌區(qū)打井灌溉,,實現(xiàn)渠井雙灌���。在整修縣人民政府時����,她考慮到舊縣政府沿用老式縣衙建筑格局,大門南開��,背向大街�����,不利于群眾來訪���,于是力排眾議,果斷地將大門北開���,以方便群眾進出����,一時傳為美談。群眾稱贊她:“女縣長���,不一樣����,衙門開的變了向����。過去衙門朝南開,有理沒錢別進來?��,F(xiàn)在衙門朝北開�,方便群眾設公堂��?��!?/p>

二

縣政府門朝北之后��,縣前村雖保留了“縣前”的名字�����,但已經(jīng)不是“縣前”了��,而是“縣后”了�����。而此后���,還保留有“縣前”名字的還有“縣前小學”���。

縣前小學是一所具有悠久歷史和光榮傳統(tǒng)的公辦完全小學。其前身是“水惠小學”�,由著名水利專家李儀祉先生創(chuàng)辦。那時����,李儀祉先生為了興修水利��,急需培養(yǎng)一些可用之才��。他便在溫家的大院舉辦培養(yǎng)水利人才培訓班����,這一舉動為后來的涇惠渠的修建培養(yǎng)了大量可用之才。在此以后���,把原來辦班的地方����,就作為一個惠民學校,至此“水惠小學”誕生�。解放后,水惠小學更名為“縣前小學”�。

近年來,縣前小學以“童真童夢�,幸福人生”為辦學愿景,各方面工作得到不斷改善提高����,得以長足發(fā)展,在社會上享有較高聲譽��。2022年8月���,縣前小學更名為“涇陽縣城區(qū)第四小學”��,“縣前”從此被抹去���。

縣前村的逸夫小學有著更悠久的辦學歷史。 清乾隆五年(1740)�,知縣唐秉剛主持�,在此地修建瀛洲書院���。1902年奉詔改為蒙養(yǎng)學堂���。1913年改為文廟小學。1984年9月��,學校被確定為涇陽縣教育局直屬小學��,更名為“涇陽縣城關小學”��。2001年香港企業(yè)家��、愛國人士邵逸夫先生�,捐贈53萬元人民幣,建成逸夫教學樓一座�,學校再次更名為“涇陽縣逸夫小學”����。2022年8月,逸夫小學改名為“涇陽縣城區(qū)第六小學”��。

三

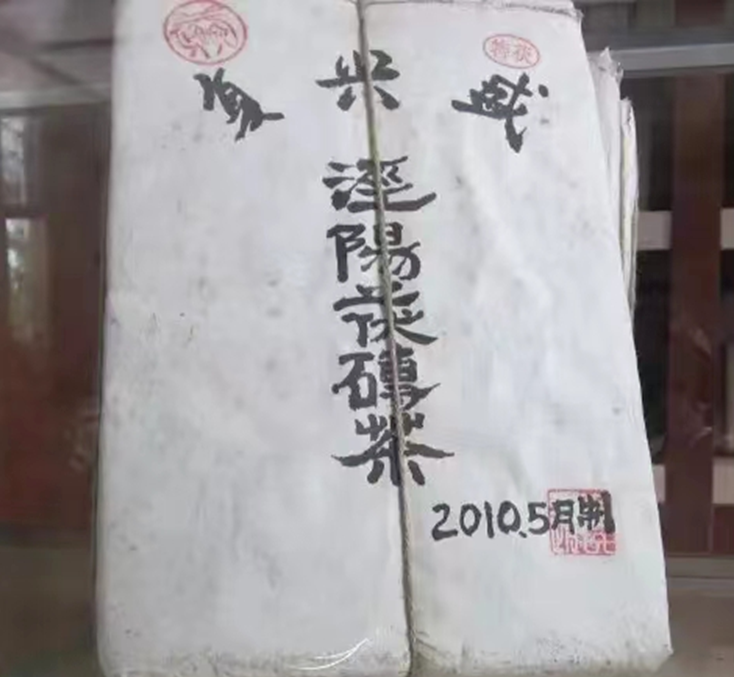

縣前村最有名的便是“縣前茯磚茶”�?��?h前茯磚茶創(chuàng)造于1316年(元·延佑三年),隨茯磚茶文化的逐漸興盛�,于1368年成名,有700年的歷史��,被公認為茯磚茶鼻祖��。

漢起唐興的西域以茶易馬交易�����,雖朝代更替而茶運不衰��。古時交通不便���,在長期車船轉運中�����,拋載�����、防雨始終困擾著人們��。約在宋熙寧變法1068—1077年間�����,有批茶到?jīng)荜?����,因受雨淋����,晾曬后包裝入庫。后發(fā)現(xiàn)茶結塊生滿黃點����,“放壞”的茶扔掉可惜,便大膽嘗試��,結果發(fā)現(xiàn)發(fā)酵后的茶葉口感效果更佳���。涇陽茶人經(jīng)過二百多年不斷探索,逐漸形成了以“原料是基礎����、加工是關鍵�、儲藏是升華”的獨特茯茶制作工藝�����。到明洪武初1368年���,鑄就以地域署名的品牌“涇陽茯磚茶”���,堪稱茶中茅臺!古代的茯磚茶為官茶��,由國家嚴格掌控����。史傳朱元璋的一個女婿歐陽倫因走私官茶被正法。

縣前茯磚茶的前身是縣前村的“盛和泰”老茶行��,是茯磚茶誕生之源頭�,被世人傳頌為“天下第一磚”。700年來��,該茶以“養(yǎng)腸胃���,甲天下”聞名于世��,被譽為“腸胃磚”“生命茶”�����、“長壽茶”���。曾先后受到乾隆皇帝����、慈禧太后��、泰國皇室和日本皇室���、蔣介石夫婦等的青睞����。民國23年秋����,作為宋氏家族御醫(yī)的茶癡劉全祿寫詩一首曰:“先品縣前磚,再評天下茗”��,“湯紅醇香厚,茶中養(yǎng)生王”�����。

據(jù)記載�,滿清時��,涇陽知縣得知陜甘總督左宗棠到?jīng)荜柊菀娝亩鲙熜旆?,他特意拿出涇陽茯磚茶招待左宗棠。

涇陽茯磚茶經(jīng)歷盛衰���,到新中國成立時僅剩八家加工廠:茂盛�����、意誠����、馬合盛���、天泰運����、裕興重、慶余�����、積成�����、元順棧�,都集中在縣前地界。后來��,由于種種原因茯茶一度停產(chǎn)���。

2009年4月����,茯磚茶源頭的縣前村八老:田生林��、劉百順�����、胡冬至�、趙世民�����、李巧云����、朱全盛���、李滿洋、張云濤�����,八戶集資合作創(chuàng)立了“復興盛茶業(yè)合作社”���,先后四次下湖南�,續(xù)茶緣���,考工藝��,究數(shù)據(jù)��,經(jīng)過一年多的反復試制���,第八次終于試制成功�,搶救了瀕臨失傳的“涇陽茯磚茶”�����。

能見證縣前村悠久歷史的還有一顆古老的槐樹���,它至今依然繁盛�����。老槐樹位于涇陽縣城四明巷與縣前街交匯處���,今年已經(jīng)有700多歲了,它見證了社會的變遷��,默默的注視著這里所有經(jīng)過的人……

上世紀90年代����,這個歷經(jīng)滄桑的老槐樹差一點被連根“拔起”,有人建議把這個老槐樹��,移植到新建的涇干湖公園����?��?h前村人堅決反對,這棵樹為他們守著好風水�����,保佑著他們的子孫平安��。最終老槐樹才繼續(xù)在這里生長�����,接受人們的朝拜�。

四

縣前村后來也多次改名���,但最終還叫“縣前村”�。在解放后�����,為發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)��,成立了互助組。1954年在原互助組的基礎上成立了初級合作社�。1955年轉為高級合作社,簡稱城中社���,1958年成立人民公社����,改為三原縣涇陽人民公社城關管理區(qū)縣前生產(chǎn)大隊����。1960年改為涇陽人民公社城關鎮(zhèn)縣前生產(chǎn)大隊。1964年全國開展社教運動�����,縣前生產(chǎn)大隊改為東風生產(chǎn)大隊��。1984年行政體制改革����,東風生產(chǎn)大隊劃分為兩個行政村,1���、2���、4���、7生產(chǎn)隊劃為縣前村,3���、5��、6生產(chǎn)隊劃為南門村����。1992年將兩村合為一村��,統(tǒng)稱縣前村���,并延續(xù)至今。

近年來��,縣前村在鄭永生��、康建軍等兩委會班子的帶領下��,積極開展便民服務��,為群眾辦實事。比如����,縣前新村距縣前村約2公里,屬縣前村偏遠的一個組����。天然氣管道一直未通,經(jīng)村兩委會多方協(xié)調(diào)����,于2018年11月初,將天然氣管道引進縣前新村����,使縣前新村21戶村民用上了干凈潔凈的天然氣爐灶?���?h前村二組南環(huán)路武校路,多年來大車碾壓破損����,嚴重影響群眾的生活出行,經(jīng)村多方協(xié)調(diào)予以硬化���,解決了群眾的出行問題��。2020年�����,村委會協(xié)調(diào)解決四明巷路西�、南環(huán)路北,駱駝巷��、縣前街等街巷的天然氣管道增容更換���,解決了群眾用氣氣壓不夠的問題����。為縣前新村解決吃水難的問題���,村內(nèi)管道已鋪設完畢,水表已安裝至各戶���。更換縣前街路燈近20余盞……

新的時代���,隨著經(jīng)濟的迅猛發(fā)展�,縣前村黨支部繼續(xù)奮斗�,他們還有更高的奮斗目標。他們要讓縣前村民生活如芝麻開花節(jié)節(jié)高�,逐步過上全面小康生活。家家通自來水�、天然氣,出門有干凈的水泥地���,真正實現(xiàn)吃講科學營養(yǎng)�、穿著得體時尚�����、住房舒適寬敞�、行有車輛、文化娛樂多樣�、生活社會有保障,幸福的笑容時時展現(xiàn)在村民的臉上�。縣前村也會緊隨時代發(fā)展��,在鄉(xiāng)村振興的潮流下�����,努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居�����、鄉(xiāng)風文明�、治理有效、生活富裕的目標�,讓村民過上更加幸福美好的生活。

作者

邢群娥 張西平

責任編輯:王順利/《新西部》雜志·新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口