川劇曾在歷史上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年����,其高腔�����、胡琴�、昆腔、燈戲�����、彈戲五種聲腔,與“變臉”��、“噴火”����、“水袖”等獨(dú)樹一幟的表演技法����,使其曾有“天下第一戲”的美譽(yù)。但抗戰(zhàn)之后�����,它卻突然走向了沒落與衰亡……-

川劇之困

——「天下第一戲」現(xiàn)狀報(bào)告

□文/圖 姚 於 王 斌

川劇是一種流行于四川��、重慶及貴州����、云南地區(qū)的戲曲。它在唐代被稱為“川戲”���,當(dāng)時(shí)即有“蜀戲冠天下”的說(shuō)法���。清代乾隆年間�,川戲吸收了融匯蘇�����、贛����、皖、鄂��、陜��、甘各地聲腔�����,并加上了“變臉”����、“噴火”、“水袖”等獨(dú)樹一幟的技藝����,成為了中國(guó)地方戲曲的一朵奇葩。

不過�,近幾十年��,川劇卻一直面臨著深深的危機(jī)�����。有學(xué)者說(shuō)����,川劇其實(shí)只是中國(guó)消亡的地方戲曲的縮影�。

從“蜀技冠天下”到“因戲亡國(guó)”����,讓人懷念的輝煌……-

川劇在唐時(shí)被稱為“川戲”。有資料顯示��,唐憲宗元和元年(公元806年)��,四川地區(qū)發(fā)生了一件令人哭笑不得的政治事件�。當(dāng)時(shí),時(shí)任蜀中方鎮(zhèn)(相當(dāng)于省長(zhǎng))的劉辟是個(gè)大貪官�����,他在蜀中無(wú)所忌憚地亂收苛捐雜稅����,搞得一方民不聊生����。于是當(dāng)?shù)氐膬?yōu)人(戲曲演員)將劉辟的作為編成戲劇—即歷史上著名的川戲《劉辟責(zé)買》�,準(zhǔn)備通過此戲?yàn)槊窦埠簟5@一戲曲雖然已排練熟練�,卻一直未能得到上演的機(jī)會(huì)。

直到后來(lái)劉辟叛唐造反�,優(yōu)人們認(rèn)為時(shí)機(jī)已到,便開始公開演出���。誰(shuí)-知朝廷昏庸����,認(rèn)為此戲涉及攻擊朝廷��,不但派兵砸了戲班的場(chǎng)子�����,還把演員抓來(lái)鞭打一頓后充了軍�����。這些演員的冤屈令人憤懣,為隨后的反唐起義埋下了伏筆���。

這一事件�����,也從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)了川戲重要的影響力���。歷史還記載,唐時(shí)期川戲影響力在國(guó)內(nèi)非常重要���,全國(guó)甚至出現(xiàn)了“蜀技冠天下”的局面。不僅在四川出現(xiàn)了以干滿川��、白迦�����、葉硅�����、張美和張翱五人所組成的著名戲班—這也是中國(guó)戲曲史上到目前為止最早的戲班,《劉辟責(zé)買》���、《麥秀兩岐》��、《灌口神》等著名川劇曲目也開始在全國(guó)流行……-

到了五代時(shí)期�,國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一位將川戲首次推向全國(guó)的人—他是一位讓人哭笑不得的皇帝�,叫李存勖。他于公元923年統(tǒng)一北方后�����,建立后唐�,史稱后唐莊宗。在川戲數(shù)百年的歷史中���,舊時(shí)戲班一直流傳著在后臺(tái)奉祀“祖師爺”的習(xí)慣���,演員臨上場(chǎng)前,都須朝掛在后臺(tái)入場(chǎng)口的“祖師爺”?-像頂禮膜拜�����,以祈成功����。而這被膜拜的“祖師爺”有兩位:一位»-作白面黑三綹須穿龍袍����;另一位»-作白面無(wú)須穿龍袍—前者正是大名鼎鼎的自譽(yù)為“梨園之首”的唐明皇李隆基��,而后者�����,則正是這位后唐莊宗皇帝李存勖�。

這位李存勖的人生因戲曲而輝煌,但結(jié)局卻是讓人嘆息的�����,因?yàn)樗粫?huì)打天下���,卻不會(huì)坐天下。當(dāng)上皇帝沒多久�,就深深地沉浸在了川戲等各種戲曲之中,甚至還給自己取了個(gè)藝名“李天下”�,常常粉墨登場(chǎng)與戲子們共同作戲。

也因?yàn)檫@種關(guān)系����,不僅戲子們隨時(shí)可以出入宮廷����,最后竟也干預(yù)起了朝政�����。整個(gè)后唐成了戲子的舞臺(tái)�����,大臣們反而成了觀眾�。這樣的結(jié)果是:公元926年3月,后唐將軍李嗣源發(fā)動(dòng)叛亂����,李存勖率領(lǐng)幾十名守衛(wèi)(多為戲子和太監(jiān))拼命抵抗,在混亂中被流箭正中其面門����,拔出箭來(lái)血柱沖天。沒有醫(yī)學(xué)常識(shí)的李存勖在此時(shí)又喝下了一碗人奶—人在失血過多的情況下接觸到奶漿�,更會(huì)促進(jìn)血液Ñ-環(huán),加速死亡�����。最后,李存勖一命嗚呼��,只留下一段“因戲亡國(guó)”的悲劇故事流傳世間……-

成于滿清����,興于民國(guó),抗戰(zhàn)之后突然消亡……-

川戲在清代進(jìn)入了一個(gè)特殊的轉(zhuǎn)型期�,它吸收融匯蘇、贛�����、皖�����、鄂�����、陜�、甘各地聲腔(如昆腔�����、弋陽(yáng)腔、秦腔�����、二黃腔等等)���,形成含有高腔�、胡琴����、昆腔、燈戲��、彈戲五種聲腔的川劇��。其中川劇高腔曲牌豐富���,唱腔美妙動(dòng)人���,最具地方特色,成為當(dāng)時(shí)川劇的主要演唱形式�����。

這一時(shí)期的川劇遍及整個(gè)四川,在云南���、貴州�、湖北也擁有大量觀眾�。常見于舞臺(tái)的劇目多達(dá)數(shù)百出,其中還包括了如“變臉”�����、“噴火”���、“水袖”等眾多獨(dú)樹一幟的表演技法��,令觀眾感嘆其妙����,

回味無(wú)窮��。

史料記載����,辛亥革命后的成都�,已經(jīng)-成為了川劇的天堂���。1912年,康子林����、楊素蘭、蕭開臣���、李甲生等當(dāng)時(shí)中國(guó)最著名的川劇藝人�,聯(lián)合八個(gè)戲班的一百多位演員和琴師�����、鼓師��,組建了四川第一個(gè)川劇藝人自治的組織三慶會(huì)����,這是成都當(dāng)時(shí)藝術(shù)水平最高的川劇劇團(tuán)。在“戲圣”康子林與“泰斗”賈培之的帶領(lǐng)下�,三慶會(huì)的演出幾乎場(chǎng)場(chǎng)爆滿,不僅民間的“玩友”和“圍鼓”等票友組織遍布全國(guó)����,甚至還影響到了海外……-

隨后爆發(fā)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)��,也讓川劇進(jìn)入了一個(gè)畸形的繁榮時(shí)期�����。當(dāng)時(shí)����,川劇藝術(shù)家們投身抗日宣傳活動(dòng)��,演員與劇作家們將傳統(tǒng)川劇進(jìn)行修改�,加入抗日救亡的新臺(tái)詞,如周裕祥編演的《滕縣殉國(guó)記》��、張德成�、李大中編演的《揚(yáng)州恨》等,久演不衰��,大受歡迎-����,許多外地劇團(tuán)也紛紛學(xué)演。

但是,似乎也正是從這時(shí)候起���,銀子的響聲與眾多外來(lái)文化的沖擊��,讓成渝兩地的川劇人漸漸迷惘了�����。終于,在經(jīng)-歷過戰(zhàn)亂�����、家國(guó)的榮辱之后�����,川劇在歷史面前平靜下來(lái)�����,那些在舞臺(tái)上追逐的人們��,突然就消失在塵埃里�。

老一輩川劇人將川劇的墮落源頭,歸罪于40年代左右的川戲改良運(yùn)動(dòng)。近80歲高齡的川劇傳承人夏庭光老先生在接受本刊記者采訪時(shí)說(shuō)��,當(dāng)時(shí)由于重慶已被確立為戰(zhàn)時(shí)陪都���,成都又是內(nèi)地重要的核心城市����,萬(wàn)商云集���,外來(lái)的文化藝術(shù)非常多����,這時(shí)的川劇人為了生計(jì)��,被迫改良內(nèi)容����,以吸引更多的觀眾,例如那種無(wú)臺(tái)詞�、由演員自由發(fā)揮的“條綱戲”,就出現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候���?��!澳切┓谴▌鹘y(tǒng)的東西進(jìn)入了�,川劇很多就變了味�,忘了本,有的本子甚至被改得已經(jīng)-不是川劇了……-”

“川劇不可能滅亡��,除非四川人死絕���!”川劇保衛(wèi)戰(zhàn)打響……-

2006年�����,當(dāng)人們?cè)俅伟涯抗馔断虼▌r(shí),發(fā)現(xiàn)它已成為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�����,面臨消失的危險(xiǎn)��。于是��,一場(chǎng)“振興川劇”的保衛(wèi)戰(zhàn)打響了�。

“早在上世紀(jì)70年代到80年代,大家開始喊出了振興川劇的口號(hào)�����。當(dāng)一樣?xùn)|西需要振興的時(shí)候,說(shuō)明它已經(jīng)不景氣了�����?��!北M管重慶市川劇院以《金子》等多個(gè)國(guó)家精品劇����、優(yōu)秀保留劇目而令業(yè)界驚羨���,但其依舊難逃人才斷層����、新劇創(chuàng)作乏力����、名角兒稀缺等“疑難雜癥”。在重慶“兩會(huì)”上����,兩度“梅花獎(jiǎng)”獲得者�、中國(guó)劇原副主席����、重慶川劇院院長(zhǎng)沈鐵梅一度含淚感嘆:“一肥豈能遮百丑,川劇艱辛誰(shuí)-人知��?”

演員的低收入�����,不僅造成川劇人才流失�,更讓引進(jìn)人才舉步維艱。沈鐵梅說(shuō)���,現(xiàn)在重慶川劇舞臺(tái)急缺演員,“生旦凈末丑”五個(gè)行當(dāng)無(wú)法湊齊�,名角更是少之又少。因沒有年輕演員頂班�����,許多老演員無(wú)法退休����,人才斷層現(xiàn)狀令人堪憂��。面對(duì)自己四處碰壁求援�����,幾乎“跑斷腿”才修建起來(lái)的重慶川劇藝術(shù)中心��,她感嘆道:“如果沒有了演員�,修建這么漂亮的舞臺(tái)又有什么用呢�?”

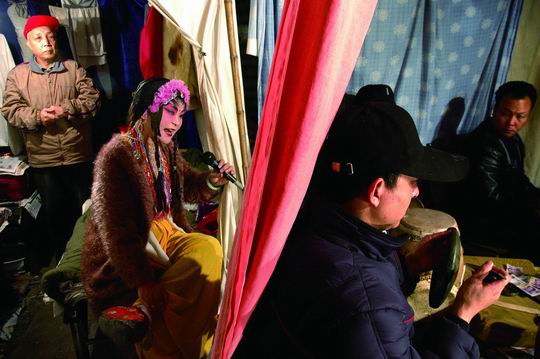

不僅是重慶,目前國(guó)內(nèi)的川劇都面臨著這樣的危機(jī)���。位于川滇交界處的四川省高縣����,當(dāng)?shù)氐拇▌F(tuán)曾是國(guó)家重點(diǎn)文化單位����,團(tuán)里的演員們30多年共演出了200多個(gè)歷史劇和80多個(gè)現(xiàn)代劇,備受觀眾喜愛歡迎-�����。而如今�,他們中的大多數(shù)人卻只能住著簡(jiǎn)陋的房子���,四處幫別人打工“討口”過日子,有的藝人蹬起了三輪�����、擦起了皮鞋�、補(bǔ)起了鐵鍋……-往日的風(fēng)光與今天的沒落形成了巨大反差。

中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心副主任�、研究員田青說(shuō),對(duì)保護(hù)工作的淡漠和忽視�����,或者認(rèn)識(shí)不足�����,扼殺了無(wú)數(shù)珍貴的�����、難以恢復(fù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)����。人們常說(shuō)的所謂“發(fā)展”和“變化”,其實(shí)都是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的大敵���。

“以地方戲曲為例����。20世紀(jì)50年代時(shí)�����,我國(guó)共有367個(gè)傳統(tǒng)戲曲劇種�����,到目前已經(jīng)消亡了100多種��。一些極具特色的小劇種已成為戲曲史料����,有的甚至沒有留下任何音像資料。即使是仍然勉強(qiáng)留存的�,大多數(shù)面臨著后繼無(wú)人、資金短缺����、沒有劇場(chǎng)��、表演技巧消失等困難��?���!碧锴嗾f(shuō)��。

不過�,對(duì)于“振興川劇”的重任,作為文化遺產(chǎn)傳承人的夏庭光老先生還是很有信心的���。他如數(shù)家珍地給記者介紹起了重慶川劇院最近的作品:“我們正在籌備《李亞仙》����、《楊闇公》等幾部新川劇��,還有《灰闌記》�����,這部作品早在《元雜記》中就有記載的�,后來(lái)被德國(guó)話劇大師貝爾托·布萊希特改成了《高加索灰闌記》�����。”

“要說(shuō)川劇滅亡����,我不信,除非四川人死絕……-”夏老先生神情堅(jiān)定地說(shuō)��。

(責(zé)任編輯:劉劍)

回味無(wú)窮�。

史料記載,辛亥革命后的成都��,已經(jīng)-成為了川劇的天堂���。1912年����,康子林����、楊素蘭、蕭開臣����、李甲生等當(dāng)時(shí)中國(guó)最著名的川劇藝人��,聯(lián)合八個(gè)戲班的一百多位演員和琴師�、鼓師��,組建了四川第一個(gè)川劇藝人自治的組織三慶會(huì)�,這是成都當(dāng)時(shí)藝術(shù)水平最高的川劇劇團(tuán)。在“戲圣”康子林與“泰斗”賈培之的帶領(lǐng)下��,三慶會(huì)的演出幾乎場(chǎng)場(chǎng)爆滿�,不僅民間的“玩友”和“圍鼓”等票友組織遍布全國(guó),甚至還影響到了海外……-

隨后爆發(fā)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)���,也讓川劇進(jìn)入了一個(gè)畸形的繁榮時(shí)期���。當(dāng)時(shí),川劇藝術(shù)家們投身抗日宣傳活動(dòng)���,演員與劇作家們將傳統(tǒng)川劇進(jìn)行修改��,加入抗日救亡的新臺(tái)詞����,如周裕祥編演的《滕縣殉國(guó)記》、張德成���、李大中編演的《揚(yáng)州恨》等,久演不衰�,大受歡迎-,許多外地劇團(tuán)也紛紛學(xué)演��。

但是���,似乎也正是從這時(shí)候起�����,銀子的響聲與眾多外來(lái)文化的沖擊�,讓成渝兩地的川劇人漸漸迷惘了���。終于����,在經(jīng)-歷過戰(zhàn)亂����、家國(guó)的榮辱之后���,川劇在歷史面前平靜下來(lái),那些在舞臺(tái)上追逐的人們�,突然就消失在塵埃里。

老一輩川劇人將川劇的墮落源頭���,歸罪于40年代左右的川戲改良運(yùn)動(dòng)����。近80歲高齡的川劇傳承人夏庭光老先生在接受本刊記者采訪時(shí)說(shuō)���,當(dāng)時(shí)由于重慶已被確立為戰(zhàn)時(shí)陪都�����,成都又是內(nèi)地重要的核心城市�,萬(wàn)商云集����,外來(lái)的文化藝術(shù)非常多,這時(shí)的川劇人為了生計(jì)����,被迫改良內(nèi)容�����,以吸引更多的觀眾�,例如那種無(wú)臺(tái)詞�����、由演員自由發(fā)揮的“條綱戲”�����,就出現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候�����?����!澳切┓谴▌鹘y(tǒng)的東西進(jìn)入了�����,川劇很多就變了味�,忘了本,有的本子甚至被改得已經(jīng)-不是川劇了……-”

“川劇不可能滅亡����,除非四川人死絕!”川劇保衛(wèi)戰(zhàn)打響……-

2006年����,當(dāng)人們?cè)俅伟涯抗馔断虼▌r(shí),發(fā)現(xiàn)它已成為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)����,面臨消失的危險(xiǎn)。于是���,一場(chǎng)“振興川劇”的保衛(wèi)戰(zhàn)打響了��。

“早在上世紀(jì)70年代到80年代���,大家開始喊出了振興川劇的口號(hào)。當(dāng)一樣?xùn)|西需要振興的時(shí)候��,說(shuō)明它已經(jīng)不景氣了��?����!北M管重慶市川劇院以《金子》等多個(gè)國(guó)家精品劇、優(yōu)秀保留劇目而令業(yè)界驚羨����,但其依舊難逃人才斷層、新劇創(chuàng)作乏力����、名角兒稀缺等“疑難雜癥”。在重慶“兩會(huì)”上�,兩度“梅花獎(jiǎng)”獲得者���、中國(guó)劇原副主席���、重慶川劇院院長(zhǎng)沈鐵梅一度含淚感嘆:“一肥豈能遮百丑,川劇艱辛誰(shuí)-人知����?”

演員的低收入,不僅造成川劇人才流失�,更讓引進(jìn)人才舉步維艱。沈鐵梅說(shuō)��,現(xiàn)在重慶川劇舞臺(tái)急缺演員,“生旦凈末丑”五個(gè)行當(dāng)無(wú)法湊齊�,名角更是少之又少。因沒有年輕演員頂班��,許多老演員無(wú)法退休�,人才斷層現(xiàn)狀令人堪憂。面對(duì)自己四處碰壁求援�,幾乎“跑斷腿”才修建起來(lái)的重慶川劇藝術(shù)中心,她感嘆道:“如果沒有了演員���,修建這么漂亮的舞臺(tái)又有什么用呢��?”

不僅是重慶���,目前國(guó)內(nèi)的川劇都面臨著這樣的危機(jī)。位于川滇交界處的四川省高縣���,當(dāng)?shù)氐拇▌F(tuán)曾是國(guó)家重點(diǎn)文化單位�,團(tuán)里的演員們30多年共演出了200多個(gè)歷史劇和80多個(gè)現(xiàn)代劇��,備受觀眾喜愛歡迎-�����。而如今,他們中的大多數(shù)人卻只能住著簡(jiǎn)陋的房子���,四處幫別人打工“討口”過日子����,有的藝人蹬起了三輪����、擦起了皮鞋、補(bǔ)起了鐵鍋……-往日的風(fēng)光與今天的沒落形成了巨大反差��。

中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心副主任����、研究員田青說(shuō)��,對(duì)保護(hù)工作的淡漠和忽視���,或者認(rèn)識(shí)不足�,扼殺了無(wú)數(shù)珍貴的���、難以恢復(fù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)����。人們常說(shuō)的所謂“發(fā)展”和“變化”,其實(shí)都是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的大敵�����。

“以地方戲曲為例���。20世紀(jì)50年代時(shí)���,我國(guó)共有367個(gè)傳統(tǒng)戲曲劇種,到目前已經(jīng)消亡了100多種�����。一些極具特色的小劇種已成為戲曲史料��,有的甚至沒有留下任何音像資料�����。即使是仍然勉強(qiáng)留存的����,大多數(shù)面臨著后繼無(wú)人���、資金短缺、沒有劇場(chǎng)����、表演技巧消失等困難?���!碧锴嗾f(shuō)。

不過���,對(duì)于“振興川劇”的重任�,作為文化遺產(chǎn)傳承人的夏庭光老先生還是很有信心的��。他如數(shù)家珍地給記者介紹起了重慶川劇院最近的作品:“我們正在籌備《李亞仙》���、《楊闇公》等幾部新川劇,還有《灰闌記》���,這部作品早在《元雜記》中就有記載的���,后來(lái)被德國(guó)話劇大師貝爾托·布萊希特改成了《高加索灰闌記》�?����!?/p>

“要說(shuō)川劇滅亡�,我不信,除非四川人死絕……-”夏老先生神情堅(jiān)定地說(shuō)�����。

(責(zé)任編輯:劉劍)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口