◎張凌云

昔日神秘的代號“中國科學院326工程”——國家授時中心蒲城授時部老短波臺舊址上�,一座讓人有穿越感的時間博物館即將揭幕。蒲城老短波授時臺是我國自主研制建設的第一個全國土覆蓋的無線電授時臺���。它的建設史�,也是“淡泊名利�����、甘于清貧�、無私奉獻����、科技報國”的326精神的生動體現��。如今��,走進國家工業(yè)遺產蒲城授時部老短波臺�����,我們依然能感受到326精神的賡續(xù)傳承以及授時人火熱的家國情懷�����。

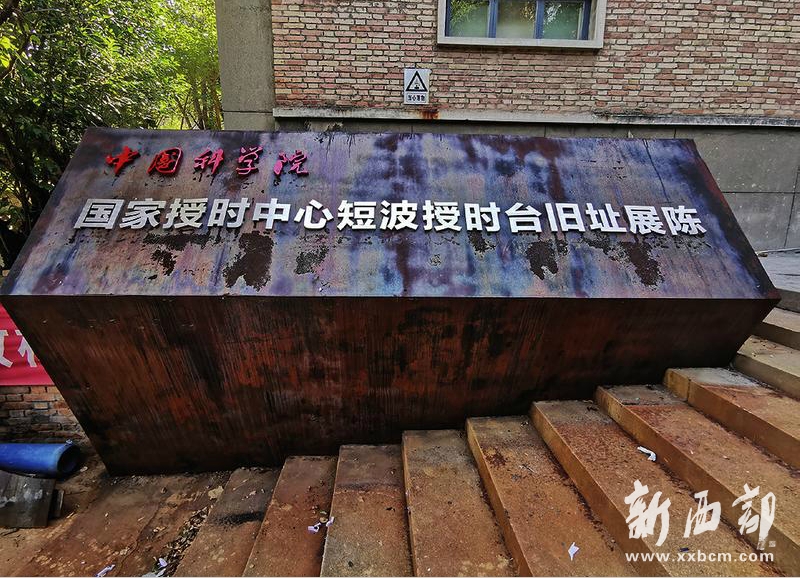

▲時間博物館展陳館入口

盡管在陜西省渭南市蒲城縣高速公路出入口處就有一座“中國授時中心”日晷巨型雕塑�����,但當記者向附近村民詢問前往老短波授時臺的路線時���,村民卻是一臉茫然���。一個村民若有所思后,突然醒悟似地問:是不是326??����?

村民們的反應��,印證了蒲城老短波授時臺半個多世紀來的神秘�,人們只知其代號��,而不識其真面目�。

中國科學院國家授時中心蒲城授時部(本部現已遷至臨潼)老短波臺是我國第一個國家授時中心,也代表了我國當時授時技術�、無線電技術和電子工業(yè)的最高科技水平。

2008年��,中國科學院國家授時中心蒲城短波授時臺舊址入選陜西省第五批省級文物保護單位����。2019年���,蒲城長短波授時臺成功入選第三批國家工業(yè)遺產��。這讓蒲城縣與中國科學院國家授時中心正在規(guī)劃建設的時間博物館���,多了一份使命感��。

“北京時間”來自蒲城

在工業(yè)和信息化部公布的第三批國家工業(yè)遺產名單中�,中國科學院國家授時中心蒲城長短波授時臺保護的主要核心物項包括:金幟山短波授時臺發(fā)播大廳��、短波發(fā)射機及輔助設備��;楊莊長波授時臺地下發(fā)播大廳���、長波發(fā)射機及輔助設備和四塔倒錐形長波發(fā)射天線�。

說起授時中心���,感覺離百姓生活很遠���,但如果真了解了“時間”,就知道“授時”無處不在�����。

按國際慣例���,各國的標準時間一般都以本國首都所處的時區(qū)來確定�。北京時間是以首都北京所在的東八區(qū)時區(qū)的中央經線��,也就是120度經線上的當地時間作為我們國家的標準時間。簡單舉例來說����,當在北京地區(qū)看到太陽正在頭頂時,不是十二點��,而是十二點一刻左右��,因為北京所處的經度是116.21度���,其實我們國家最接近北京時間的省會城市是杭州��。也就是說����,我國采用的標準時間——北京時間不等于北京的地方時間����。

在《你知道為了確定時間���,我們花了多少“時間”嗎�����?》一文中�����,中國科學院國家授時中心武文俊向大眾科普了“時間”���,可以簡單理解為時間三步曲:守時——“協調世界時(UTC)”�,這個國際標準時間是天文時與原子時“相互協調”的結果���;授時——我國標準時間的產生與發(fā)播����,由位于陜西西安的中國科學院國家授時中心負責����,現發(fā)播形式有無線電(包括短波、長波和低頻時碼授時)�����、互聯網��、電話、北斗衛(wèi)星����、光纖傳遞等多手段授時服務體系;最后一個環(huán)節(jié)�����,定時——也叫做用時��,各類時間用戶通過定時接收機獲得時間信號后�����,應用到各行各業(yè)中���。

我國的長短波授時臺位于陜西蒲城����,是我國第一個授時中心���,所以人們常說北京時間來自陜西蒲城�。

擁有自己的授時臺�����,才能使用高精度的時間���,而這在尖端科技領域具有決定性的作用���。所以,早在1955年全國科技發(fā)展十二年遠景規(guī)劃中��,我國就將籌建“西北授時臺”列為重點項目���。

資料顯示��,上世紀50年代�,我國的時間發(fā)播是由上海天文臺租用郵電部真如國際電訊臺向全國發(fā)布的�。受技術設備和上海在全國的地理位置不是很適中等原因,發(fā)播效果并不理想�。而當時的美、蘇���、日等發(fā)達國家�����,都陸續(xù)建立了本國的標準時間和頻率授時系統(tǒng)�。

隨著1964年我國第一顆原子彈爆炸,1965年�����,國家科委提出“從戰(zhàn)略上考慮���,建議中國科學院在西部地區(qū)從速增設一個授時臺”��。在“651”計劃(發(fā)射人造地球衛(wèi)星計劃)的“時間統(tǒng)一勤務系統(tǒng)初步方案”中��,國家科委明確提出“在西安地區(qū)建立短波授時臺���,以滿足第一顆人衛(wèi)的需要”的建議,同時提出建立我國長波�、超長波授時電臺的問題。

短波臺和326精神

位于陜西蒲城縣城西北金幟山唐憲宗景陵附近的短波授時臺��,現多稱為蒲城授時部老短波臺����。

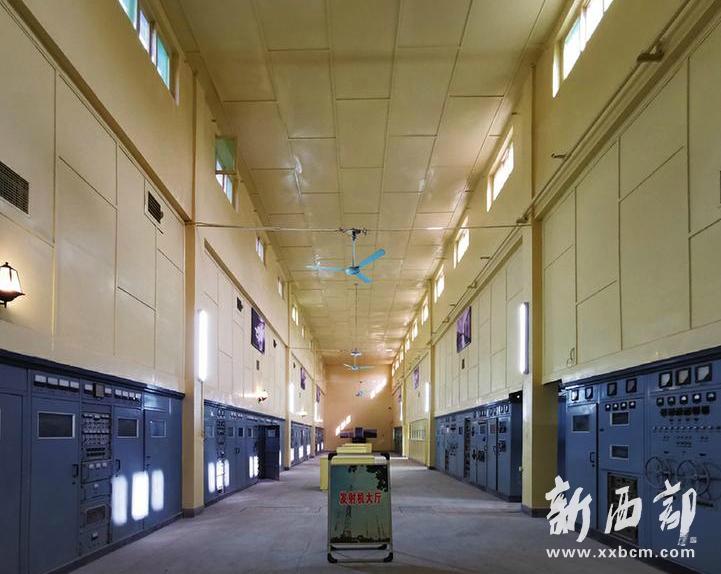

▲中科院國家授時中心圖蒲城授時部老短波臺發(fā)射大廳

從西安出發(fā),沿京昆高速在荊姚收費站下高速��,再走108國道,往唐景陵的路越來越窄�,但路面平坦,尤其是道路兩側的人物����、馬����、獅子等石刻,雖然有的缺損(主要是頭部)���,但古風雅韻盎然���。9月中旬的金幟山蔥蘢巍峨,正敞開胸懷歡迎人們的到來���。

1965年��,中國科學院選派上海天文臺周尊博����、苗永瑞和天津緯度站米永和三人組成選址工作組��,先后在西北新、青��、甘���、陜四省區(qū)開展選址工作�����。11月�����,工作組初步預選臺址是陜西武功縣楊陵鎮(zhèn)���。

選址遵循要盡量靠近中國大地圓點附近、地勢必須開闊和“靠山進洞”的備戰(zhàn)要求�。

1966年3月,中國科學院決定在陜西省關中地區(qū)籌建授時臺�,代號為“中國科學院326工程”。6月��,授時臺臺址改定渭南市蒲城縣附近����。10月17日�,“中國科學院326工程”成立����,籌建工作開始。11月29日�����,國家科委批復同意西北天文臺基本建設設計任務書����,列入國家計劃����。

這其中有部分資料,是記者參觀位于臨潼的中國科學院國家授時中心時間科學館時��,從展出的“中國科學院陜西天文臺檔案室”資料中了解到的���。

到1970年���,短波授時臺基本建成。短波授時系統(tǒng)主要由時間基準系統(tǒng)����、授時發(fā)播控制系統(tǒng)�、發(fā)播系統(tǒng)��、供配電和供水系統(tǒng)等組成���。10月���,中國科學院上報國務院,請求試播����。在這個文件中,中國科學院將326工程定名為中國科學院陜西天文臺���。2001年���,更名為中國科學院國家授時中心。

1970年12月15日�,經周恩來總理批準,短波臺正式試播�。1973年,短波臺根據遠洋授時任務需要進行擴建�,增加了遠洋授時天線群����,發(fā)射機由4臺增加到13臺����,最大發(fā)播功率增加到150千瓦。

1981年��,經國務院批準后��,短波臺正式啟動我國短波授時服務�。

短波授時臺的建立�,使我國具備了連續(xù)的、全國土覆蓋的高精度授時能力�����,基本適應了國民經濟建設的需要���,滿足了毫秒量級用戶的需求����。

短波臺是在我國“缺人才��、缺技術、缺經驗”的情況下自主研制建設的�����。一大批科學家和青年學生自愿從北京���、上海�、南京等大城市來到蒲城�,看著光禿禿的山坡,他們沒有怨言���,從解決最基礎的“通水�、通路���、通電”開始干起���。憑著“就算一塊石頭一塊石頭地搬,也要搬出一個天文臺”的信念����,大家默默地和建筑工人一起埋頭苦干,惟愿326工程早出成果。

為了學習技術���,短波臺人除了發(fā)揚吃苦耐勞的精神�����,也想出了許多好點子����。有些剛畢業(yè)來的學生經驗不足��,就“老帶新”����,讓有技術的人員多培訓指導。短波臺還把新人送到上海�、北京等廣播電臺學習。

老一輩時頻工作者在國外對我國技術嚴密封鎖的情況下�,自力更生�����,克服重重困難�����,建設短波授時臺。一磚一瓦的建設�����,一步一個腳印的知識積累�����,全身心的辛勤工作�,授時人用熱血和汗水書寫了“淡泊名利、甘于清貧�����、無私奉獻�����、科技報國”的326精神����。

短波授時臺凝聚了20世紀60年代我國許多科研院所專家學者的智慧和勞動,是當時中國科技發(fā)展水平的一個縮影��。

▲發(fā)射大廳后面的設備間

1971年,經周總理批復���,短波授時臺正式啟用�,中間歷經技術升級改造��。1993年�����,從山洞里搬到了地面上�����。至1998年12月����,山下的新短波授時臺建成后,老短波授時臺完成了歷史使命�����。

獲得國家科技進步一等獎的長波臺

短波臺的優(yōu)勢是發(fā)射距離比較長�����,可以到幾萬公里��,但是只能達到毫秒精度�����,不能滿足戰(zhàn)略武器實驗����、空間科學的發(fā)展。

我國第一顆原子彈試驗成功后�����,正抓緊進行人造衛(wèi)星和戰(zhàn)略武器運載工具發(fā)射試驗準備����,建設精度能達到一個微秒的長波發(fā)射臺迫在眉睫。

1973年����,中國科學院等四部委聯合向國務院上報關于建設“長波授時臺”的申請,得到國務院批準��,并由中國科學院抓總建設���,工程代碼為“3262工程”���。全國近四十個單位科研人員參加了工程的研究攻關工作�����。

3262工程分為小功率長波試驗臺和大功率長波臺兩部分����。1979年11月�����,小長波臺正式發(fā)播����。

大功率長波臺發(fā)播控制系統(tǒng),是按照經得住核襲擊的建筑標準建在地下的��,深度達三四十米�,地上只有4座高聳的鐵塔承載著15噸的倒錐形天線體。

1983年����,大功率長波臺聯調成功并開始授時服務����。長波授時臺的建成�,使我國陸基無線電授時服務手段達到國際先進水平���,該項成果榮獲1988年國家科技進步一等獎����,并作為國家重大科技成果��,參加了建國三十五周年慶典活動�����。

2009年����,國家授時中心對長波臺進行了現代化改造,從地下搬到了地上�。地下發(fā)播大廳現在多稱做蒲城老長波臺。

“兩彈一星”元勛錢學森曾在長波臺方案論證會上���,把長波臺比喻為“全國性的一面大鐘”�。他說,為什么要搞這樣的鐘��,為什么精度要求這么高��?不僅在全國范圍內�����,還要出海����。導彈、衛(wèi)星�、飛船要以這樣廣泛地域作為測量基地……3262不光是科委的需要,不光是對尖端技術重要�����,而是對自然科學����,乃至整個科學的發(fā)展都相關。因為時間頻率是一個基本的物理量�,支撐著經濟社會、支撐著很多科學技術的發(fā)展。

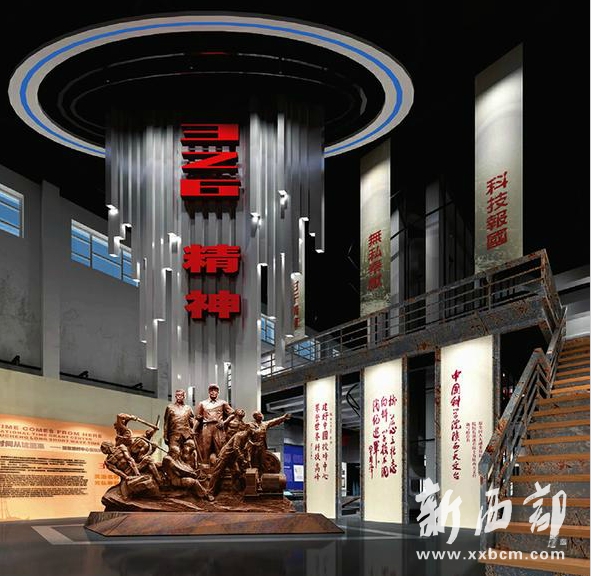

▲時間博物館展陳館局部效果圖

長短波授時臺的建成���,使我國具備了自主可控�、全國土覆蓋的高精度陸基無線電授時能力���,躋身國際先進水平。

暢游時間博物館

2020年4月����,蒲城縣委、縣政府在完成項目前期論證�、設計施工招標工作的基礎上,與中國科學院國家授時中心在老短波臺舊址(用地面積約81畝)����,共同打造時間博物館。

該項目是市縣兩級重點建設項目之一���,采取原址保留�,就地改造提升的方式進行�����,包括保護維修��、陳列展覽、安防���、消防四項工程�。博物館以“北京時間從這里發(fā)出”為主要展題�����,融科普教育��、愛國教育����、時間體驗等為一體。老短波臺作為國家工業(yè)遺產的一部分�,此次升級改造也符合工業(yè)遺產保護利用的相關要求,工業(yè)遺產保護的要素也豐富了展陳的內容��。

蒲城縣文化和旅游局的工作人員介紹����,施工過程中,國家授時中心提供了大量影像��、文字和文史資料。326精神的感人事跡��,讓展陳變得厚重起來�����,追隨老授時人對科技強國不懈努力的腳步��,時間博物館之旅更具時代意義����。

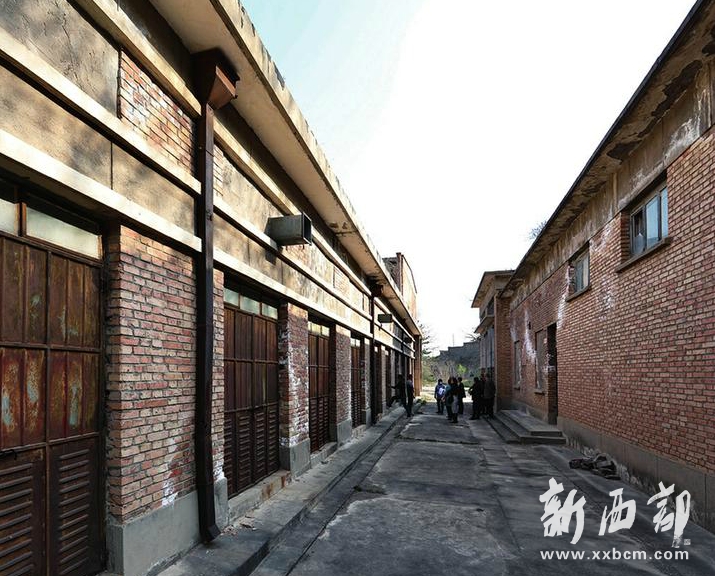

如果不走進展館內部����,從外觀看上去,整個老短波臺大院仍是上世紀七八十年代的樣子�,園區(qū)內除了大型的發(fā)播機房、工程車間以及值班室等辦公建筑�,還保留著工人宿舍、食堂�����、鍋爐房和職工文體活動中心等生活設施���。

核心區(qū)最早建立的發(fā)播大廳在山洞里���。山洞入口處����,高度比居民住宅的門高一些���,寬度差不多���。入口處幾間紅色瓦頂屋子,是當年的警衛(wèi)室�。

短波授時臺第一期建設的洞內機房(石英鐘鐘房、發(fā)電機室�、配電室、蓄水庫���、電子管室���、維修室)和洞外機房,以及第二期建設的發(fā)射大廳�����、發(fā)播信號監(jiān)控室(原子鐘室)、天線交換開關大廳��、辦公區(qū)和生活區(qū)等至今保存完整��。

工作人員說��,此次升級改造時間博物館���,山洞機房也在改造范圍內���,只是考慮安全因素,還在等最佳的方案�����,暫時沒有動工�。

從標有中國科學院國家授時中心短波授時臺舊址展陳的大門進去����,工程接近尾聲的3000平方米主展館已完成展陳燈光、美工展板����、通風空調安裝�、樓梯踏步鋪設等工作���。工作人員介紹����,主體建筑完好���,應該是那個時代按最高建筑安全標準修建的�����,維修的主要是破損的門窗���、墻體等部位。

展陳以設問的形式“時間從哪里來”開始���,時間的概念����,從古至今時間測量方法的演變���,測量工具的不斷升級……“淡泊名利�、甘于奉獻、無私奉獻��、科技報國”的326精神的條幅���,成為整個展陳的亮點����。工作人員表示�,舊址的每件設備都濃縮了科技工作者的心血和智慧,參觀者肯定會有心靈的震撼����。

走進發(fā)射機大廳,兩排鐵灰色的柜機�����,依然整整齊齊����。工作人員指著入門第一組相對的發(fā)射機表示���,這就是后來增加的一組遠洋授時發(fā)射機�。

發(fā)射大廳后面的一排平房里,是當年設計的通風冷卻系統(tǒng)��,功能類似于今天的中央空調���,只是設備非常龐大���。工作人員表示,這些設備完全是我們自主設計安裝的�,能代表當時最高科技水平。

▲時間博物館展陳館里的巨大鐘表

發(fā)播核心區(qū)和家屬區(qū)有嚴格的區(qū)分�。

走出門口圓柱形的兩層警衛(wèi)室大門,才能看到家屬區(qū)�。家屬區(qū)是一排排的紅磚、青磚瓦房����。蒲城縣文旅局一位工作人員說,其實她小時候就是在這里長大的����,父親從部隊轉業(yè)后,來到短波臺工作�����。80年代初出生的她,整個小學階段就生活在短波臺的家屬區(qū)�����。但她從來沒有進入過短波臺的核心區(qū)���,也從未聽父親說過單位上的事�����,可見當時的保密工作有多嚴格���。她是此次因為工作的關系,才第一次進入到短波臺和長波臺的發(fā)射大廳���。

有相當長一段時間�,武警官兵換防休息時����,會從山下住到山上來。在維修時����,工作人員發(fā)現一塊貼在外墻的黑板,黑板上用粉筆寫著當時的一些信息和紀律要求����,字跡有些模糊,但還能讀到一些信息���。這塊有著當年警衛(wèi)官兵溫度的黑板��,也被博物館用有機玻璃罩保護起來�����。

蒲城縣文旅局的工作人員表示���,依托蒲城厚重的文化積淀和豐富的旅游資源,還將對舊址內原生活區(qū)(約28畝)進行科普��、研學���、時間主題旅游配套服務設施的規(guī)劃建設����,把這里打造成特色鮮明的研學基地項目,從而帶動鄉(xiāng)村振興和當地群眾增收致富��。

據介紹�,楊莊村的長波臺主要保護的核心物項是地下發(fā)播臺,里面寬闊而堅固�,設備保存完好。按當時的設計可以保證工作一周不出去�,空氣和實物都能保障。據了解���,中國科學院對長波臺的保護升級改造也已開始�����。

2017年5月19日�����,中國科學院國家授時中心入選首批“中國十大科技旅游基地”��,蒲城授時臺是授時中心科技旅游基地四大板塊之一��,內容就是“探秘326工程”�����,感受老一輩時頻工作者艱苦創(chuàng)業(yè)的精神�,了解新中國時間工作和電子工業(yè)發(fā)展的歷程。

“北京時間發(fā)出地����,蒲城研學邀天下�。”在蒲城縣旅游推介會上��,時間博物館��、研學基地已作為重要項目面向全國推廣���。時間博物館集科普教育�、社會教育于一身����,帶給公眾探索時空科學奧秘的獨特體驗,不但極大豐富蒲城“中國報時城”的內涵�,也能讓人們深入了解建國初期我國科技事業(yè)發(fā)展狀況以及科技工作者一心為國的奮斗精神。

記者了解到��,時間博物館核心項目已基本結束����,2021年10月進入試運行階段�����。道路��、研學基地的食宿等設施改造即將開始�。

中國科學院國家授時中心總部如今位于陜西省西安市臨潼區(qū)�。國家授時中心先后建成了短波、長波���、低頻時碼�����、電話����、網絡以及通信衛(wèi)星授時系統(tǒng)����,為我國通信、電力�����、交通、測繪�����、航空航天��、國防等諸多行業(yè)和部門提供了可靠的高精度授時服務���,同時采用GNSS共視、衛(wèi)星雙向���、GNSSPPP等多種手段為重要用戶提供點對點的超高精度時間頻率服務���,基本滿足了國家經濟發(fā)展、國防建設和國家安全的需求��。

中國科學院國家授時中心到底有多牛��?只需提供一個數據�����,就足以讓我們自豪:全世界85個守時實驗室,能夠和國際標準時間的偏差小于5納秒的國家一共有5個����,其中就包括中國科學院國家授時中心!

(本文部分圖片由受訪者提供�,特別致謝!)

(責任編輯 王順利)

掃一掃上新西部網

掃一掃上新西部網

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口