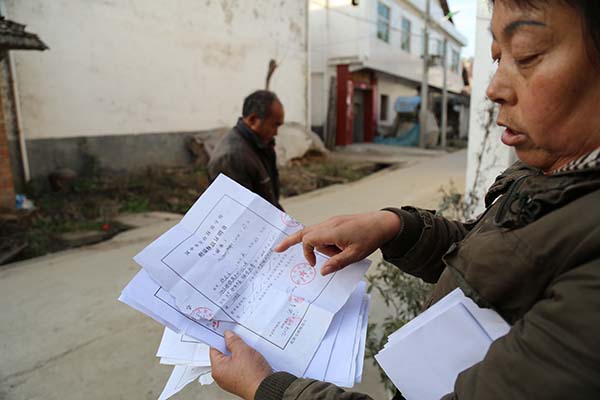

54歲的蓮花村村民張桂英因“毒豆芽”案被判刑6個月,出獄后覺得晦氣�,將判決書燒了,現在手中只留著當初的起訴書��、刑拘通知書等�����。澎湃新聞記者 陳興王 圖

“毒豆芽”真的有毒嗎���?現在不僅關系到芽農的清白�,也直接影響到監(jiān)管者的命運����。

在陜西省漢中市,當地人酷愛熱米皮����,而作為米皮的底菜,豆芽自然成為常見食物���。于是���,芽戶也較為集中�。

然而�,在嚴峻的食品安全犯罪形勢下���,各地重典治亂�����,“毒豆芽”則頻頻成為被“掃蕩”對象�����。

2013年至今�����,陜西省漢中市因“毒豆芽”被判刑的芽農多達60余人�。而僅以“豆芽有毒有害食品罪”為關鍵詞在最高法下設的“中國裁判文書網”做檢索���,2013年1月1日到2014年8月22日期間��,共有相關案件709起�,918人獲刑。事實上���,這些數字仍在繼續(xù)攀升�����。

隨之而來是監(jiān)管官場風暴�����。陜西�、河北等地質監(jiān)���、工商系統(tǒng)官員相繼因監(jiān)管不力接受調查�,其中部分已被起訴判刑���。

12月19日���,陜西多位正在接受調查或已被判刑的質監(jiān)系統(tǒng)官員向澎湃新聞證實,陜西省至少有26名質監(jiān)系統(tǒng)官員因此被檢察機關調查��,僅漢中市就有7人被立案�,其中4人已被判刑�。

2014年9月���,澎湃新聞連續(xù)刊發(fā)多篇報道�,指出因為國家標準的混亂����,植物生長調節(jié)劑失去了合法身份。業(yè)內人士表示���,由于豆芽的培育制發(fā)過程比較特殊,不知道究竟是歸管“種植”的農委部門管����,還是歸管食品生產的部門監(jiān)管,而豆芽制發(fā)中使用的6-芐基腺膘呤和4-氯苯氧乙酸鈉也成身份模糊的“灰色產品”����。直接后果是,它們成了身份不明的灰色存在����,卻又是司法機關定罪量刑的依據。事實上�����,在多位受訪的農藥毒理學專家看來,它的低毒�、安全性似乎沒有太大爭議。

“毒豆芽”讓原本屬貓鼠關系的監(jiān)管者和芽農站在了同一戰(zhàn)線�,成為了命運共同體。而“毒豆芽”或將被正名的趨勢�����,成為了他們洗脫罪名的“稻草”��。

“還芽農清白我們才能清白”����。多位被查的漢中市質監(jiān)系統(tǒng)官員表示,希望因他們涉嫌瀆職的案件能引起有關部門重視�。

專項行動面臨案源壓力

在被查官員之一、寧強縣質監(jiān)局紀檢組長胥超看來�����, “毒豆芽”風暴源于一場公安部的專項行動��。

2013年1月25日����,公安部部署全國公安機關開展為期一年的“打擊食品犯罪���、保衛(wèi)餐桌安全”專項行動。按照行動部署�����,各級公安機關要積極會同食安��、農業(yè)���、工商、質檢����、食藥監(jiān)等部門對重點場所、重點部位�����、重點企業(yè)加強聯控聯查����。

此次專項行動背景是嚴峻的食品安全犯罪形勢��,行動要求各級公安機關圍繞食用油�、肉類���、酒類���、調味品、民俗特產等節(jié)日市場熱銷食品���,重拳打擊食品安全犯罪�。根據部署�����,各級公安機關要對食品安全犯罪“零容忍”��,在破大案���、打團伙�、端窩點�����、搗網絡的同時,也要迅速破獲工作中發(fā)現和舉報的小案件���。

專項行動很快就見成效��。根據通報����,行動不過10天��,截至2013年2月4日����,全國僅偵破食品安全犯罪案件120余起,抓獲違法犯罪嫌疑人350余名�。

“上級部門給的壓力很大,但又一直找不到案源”�,陜西省漢中公安部門一位不愿具名的辦案民警向澎湃新聞回憶�����,漢中市為此還成立了相應的專項整治小組���。

一位涉嫌食品監(jiān)管瀆職罪的漢中質監(jiān)系統(tǒng)官員向澎湃新聞回憶��,2013年4月左右��,其所在質監(jiān)局開始配合當地警方開展對食品安全領域檢查����,但摸排之后“一無所獲,沒有找到案源”�。為此,當地警方還專門召集質監(jiān)��、食藥等部門座談��,主要還是尋找食品安全違法犯罪活動的“案源”����。

案源重壓之下,“毒豆芽”很快進入了視野���。

“跟風”整治

“當時寧強公安機關進行了一次摸排���,但沒有找到很好的線索”,胥超稱漢中市下轄的寧強縣同樣面臨了案源壓力��,不過很快,寧強縣發(fā)現漢臺區(qū)正在辦理的“毒豆芽”案�����,“挺不錯”�。于是,寧強質監(jiān)部門配合當地警方對轄區(qū)內的豆芽生產戶開始進行檢查�����。

“我們當時只是想借助警方的力量�����,把豆芽生產戶規(guī)范一下���,沒想到最后上升到犯罪的高度”��,胥超認為���,打擊“毒豆芽”的整治行動,有“跟風”的味道���。

前述漢中質監(jiān)系統(tǒng)官員也表示,“當時我們覺得豆芽生產戶都是‘黑作坊’,難管理��,就把這個線索報了上去”����。

據前述漢中公安部門的辦案民警介紹,漢中方面一籌莫展之時�����,獲悉其他市縣正在辦理“毒豆芽”案��,也開始著手���,而兩篇公開報道更堅定了當地辦理“毒豆芽”案的決心�����。

首先是轟動一時的“沈陽毒豆芽事件”��。遼寧省北鎮(zhèn)市正安鎮(zhèn)蹇屯村農民蹇明志��、楊桂榮夫婦等人自2008年開始��,在沈陽長期使用非食品添加劑生產豆芽并銷售���,2011年12月2日�,沈陽市和平區(qū)法院認定蹇明志��、楊桂榮犯生產�、銷售有毒、有害食品罪���,一審分別判處有期徒刑4年和3年�����,同案的另三名被告人也均獲刑�����。

更早之前的2011年5月8日�����,漢中市廣播電視報記者暗訪蓮花村豆芽生產戶�,刊發(fā)《漢中豆芽還敢吃嗎����?》��,報道稱漢臺區(qū)蓮花村豆芽生產戶使用“‘三無產品’增白劑和無根豆芽生長劑”;并援引農科專家觀點稱����,“無根豆芽素是一種能使豆芽細胞快速分裂的激素類農藥,其主要成分是赤霉素���、6-芐基腺嘌呤���,對人體有致癌致畸作用”。

至此���,既有“毒豆芽”判決先例���,又在漢中發(fā)現過“毒豆芽”,對于面臨案源壓力的漢中來說��,掃“毒”風暴�,萬事俱備。

蓮花村的芽農不愿再提及“毒豆芽”案����,澎湃新聞在告知采訪意圖后����,一位村民還是拒絕打開鐵門接受采訪�,隔著門縫隙簡單交談后,轉身離去��。澎湃新聞記者 陳興王 圖

掃“毒”風暴

陜西漢中��,因當地市民愛吃熱米皮���,而豆芽作為米皮的底菜��,一直擁有較高消費量���,隨之而來的是生產豆芽的農戶較為集中。僅漢臺區(qū)鋪鎮(zhèn)的蓮花村就有30余戶村民制發(fā)豆芽���,日產豆芽數千斤���,該村一位老人講告訴澎湃新聞,當地村民制發(fā)豆芽長達30余年之久�。

據當地媒體《華商報》報道,2013年7月15至17日�����,漢中市漢臺區(qū)、西鄉(xiāng)縣��、寧強縣警方展開專項突擊檢查�,共端掉20家“毒豆芽”作坊�����,抓獲23名嫌疑人��。其中漢臺區(qū)質監(jiān)��、食藥監(jiān)���、公安�、工商��、衛(wèi)生�����、商務等部門聯合行動�����,在蓮花村村李某、周某�、翟某等10人家中當場查扣成品豆芽共計1220余千克。

另據《陜西日報》2014年2月15日報道�,2013年以來,漢中市在開展打擊食品安全違法犯罪活動中�����,公安���、食品藥品監(jiān)管等職能部門聯合行動�,重點整治豆芽生產銷售行業(yè)���,全市共清查331家豆芽加工作坊���,收繳“毒豆芽”130余噸,刑拘75人�,72人被依法起訴。

澎湃新聞了解到��,在這一輪掃“毒”風暴中,蓮花村17戶芽農20人獲刑6個月到2年不等的刑罰�,并處以2至4萬元不等的罰款。

波及監(jiān)管者

掃“毒”風暴并且止于芽農���,很快波及監(jiān)管者�。

《華商報》報道稱����,2014年9月,漢中市質量技術監(jiān)督局漢臺分局局長邱某���、副局長苗某、食品生產監(jiān)管股股長馬某等三人因涉嫌食品監(jiān)管瀆職罪�,被漢臺區(qū)檢察院立案調查。原因則是不認真履行豆芽監(jiān)管職責���,致使大量“毒豆芽”流入市場�����。

12月19日�,陜西多位在接受調查或已經被判刑的官員向澎湃新聞證實����,陜西全省至少有26名質監(jiān)系統(tǒng)官員因“毒豆芽”被檢察機關調查��,僅漢中市就有7人被立案��,其中4人已被判刑��。

作為寧強縣質監(jiān)局紀檢組長的胥超亦被調查��。2014年12月12日�,寧強縣人民法院判處胥超食品監(jiān)管瀆職罪��,免于刑事處罰��。

“當時由公安機關牽頭打擊食品安全犯罪時�����,不管是市上���、還是縣上����,我們開會時�,意見都是統(tǒng)一的,就是想借助他們的力量,把食品市場整個肅清一遍���。我們當時帶著公安機關去檢查���,經常半夜過去查,但最后結果出乎我們意料�����,豆芽生產戶被判刑了���,我們這些出工出力的人瀆職了�����。” 胥超對澎湃新聞說��。

在胥超看來��,芽農是被“冤枉的”��,“毒豆芽”案件存在瑕疵���。

審判

12月19日上午9時���,陜西漢中市質量技術監(jiān)督局漢臺分局副局長苗貴喜坐在了漢臺區(qū)人民法院的被告席上����,他于今年10月因涉嫌食品監(jiān)督瀆職罪被檢察機關移送起訴�。檢方指控,2011年11月至2013年7月�,苗在食品安全監(jiān)督管理工作中“嚴重不負責任”,致使100余萬斤“毒豆芽”流向市場��,對群眾健康造成了“較大隱患”��。

公訴方指控�����,2011年5月4日�����,漢臺分局下發(fā)通知��,并成立專項整治工作小組���,對豆制品和豆芽產品生產加工環(huán)節(jié)進行整治���,取締無證��、無照和濫用非食用物質加工豆制品和豆芽的作坊��。2011年5月16日���,漢中廣播電視報刊發(fā)了“漢中豆芽還敢吃嗎?”的報道后��,漢中市食品安全委員會召開會議��,指定漢中市質監(jiān)局對豆芽生產進行監(jiān)管���。但苗貴喜在監(jiān)管中��,未進行抽樣、查封����、處罰存在問題的豆芽生產戶及豆芽。

公訴方還提供了蓮花村已被判刑的20名芽農的書證�,指出質監(jiān)部門在2011年11月至2013年7月期間�,僅在2011年對豆芽生產戶進行過為數不多的幾次檢查后�,未對蓮花村芽農進行過檢查、查封�、處罰工作。

苗貴喜在庭上稱��,因為對豆芽中6-芐基腺嘌呤的檢測尚沒有標準���,無法判定豆芽“合格與不合格”�����,所以當時無法對芽農作出處罰�����。

第156號公告

辦理“毒豆芽”案���,一份公告不得不提。

2011年11月4日����,國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布《關于食品添加劑對羥基苯甲酸丙酯等33種產品監(jiān)管工作的公告》(2011年第156號公告)(下稱“第156號公告”)規(guī)定,食品添加劑生產企業(yè)禁止生產包括的6-芐基腺膘呤和4氯苯氧乙酸鈉在內的33種產品����,食品生產企業(yè)也禁止使用�。

檢方對苗貴喜的指控依據與胥超幾乎雷同�����。判決書指出胥超在擔任紀檢組長分管食品安全工作期間�����,“未按要求對寧強縣漢源鎮(zhèn)范圍內豆芽生產戶進行宣傳告知并檢查���、巡查�,其履職不到位���,致使25萬公斤添加有‘無根豆芽生長素’的豆芽流入市場�����。

胥超告訴澎湃新聞����,檢方所指控的食品監(jiān)管瀆職罪�����,主要依據包括:一是根據第156號公告�����,公告中明確要求禁止在食品生產過程中添加6-芐基腺嘌呤等添加劑��。二是依據已經判決生效的“毒豆芽”案件���,作為判定食品監(jiān)管瀆職罪的證據���。

胥超稱,檢方的另一根據是2014年10月15日�,陜西省高院和高檢印發(fā)的《辦理食品監(jiān)管瀆職罪案件座談會紀要》,但讓他不解的是����,檢方在庭審時出具了該份紀要作為依據,但在判決書中沒有體現����。

除了對涉案的“毒豆芽”數量提出質疑外,胥超及其辯護人認為�����,第156號公告只是要求在食品生產過程中禁止添加6-芐基腺嘌呤,并未指出該物質是有毒有害的����,生產出來的豆芽目前也無法證實是有毒有害食品;另外����,豆芽的歸屬性質上,豆芽應該屬于芽苗類蔬菜的農產品����,而不屬于加工食品,以加工食品的標準來衡量農產品�����,本身就是錯誤的�。

另據知情人士透露,今年11月�,陜西省食安委辦公室已經提出,“我辦認為豆芽屬于食用農產品(蔬菜)”�。

神秘“毒物”

在諸多“毒豆芽”的判決書中,證據多提到“豆芽中檢測出6-芐基腺嘌呤”。

澎湃新聞9月27日曾刊發(fā)報道�,因為國家標準的混亂,植物生長調節(jié)劑失去了合法身份���。業(yè)內人士表示,由于豆芽的培育制發(fā)過程比較特殊���,不知道究竟是歸管“種植”的農委部門管��,還是歸管食品生產的部門監(jiān)管����,而豆芽制發(fā)中使用的6-芐基腺膘呤和4-氯苯氧乙酸鈉也成身份模糊的“灰色產品”�。

9月9日,中國豆制品專業(yè)協(xié)會秘書長吳月芳向國務院副總理汪洋和最高人民法院分別寫信�����,為上述兩種物質“正名”���。

吳月芳指出��,“毒豆芽”案件頻發(fā)的癥結在于“豆芽培育制發(fā)過程的屬性不明確���,行政部門的職責分工不清”����。監(jiān)管的脫節(jié)導致上述兩種化學物被污名化為“毒物”��,而事實是�,至少沒有科學權威依據證明兩者是有毒有害非食品物質,相反大量的科學試驗證明它們和許多植物生長調節(jié)劑一樣“安全低毒”���。

從2011年因“作為植物生長調節(jié)劑”被拉出《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)名單“按農業(yè)投入品管理”后�����,6-芐基腺嘌呤和4-氯苯氧乙酸鈉在豆芽上的登記未能順利被農業(yè)部門“接收”����,后者認為豆芽培育種發(fā)屬“食品生產經營”而不受理���。它們成了身份不明的灰色存在����,卻又是司法機關定罪量刑的依據�。

豆芽制發(fā)的“無身份”直接導致“無標準”���,名目眾多的國標、地標��、行業(yè)標準讓一線司法人員有些“凌亂”��,重典懲治食品安全犯罪之下��,“毒豆芽”首當其沖�。

“無毒”辯護

苗貴喜的辯護律師張明輝出具了10份書證�����,以證實豆芽屬于農產品而不是食品��,以及證明6-芐基腺嘌呤屬于有毒有害物質依據不足等���。張明輝提供書證時指出���,2004年,原衛(wèi)生部給北京市衛(wèi)生局的《關于制發(fā)豆芽不屬于食品生產經營活動的批復》中指出���,豆芽的制發(fā)屬于種植生產過程�,不屬于《食品衛(wèi)生法》調整的食品生產經營活動。

苗貴喜及其辯護人根據相關文件和規(guī)定�����,認定豆芽屬于農產品���,而非加工食品�,不屬于質監(jiān)部門管理的28大類加工食品范疇����,欲進行無罪辯護。但公訴方當庭表示�����,豆芽是農產品還是加工食品����,“目前還存在爭議”。

或已提起公訴���、被判刑的多位漢中質監(jiān)系統(tǒng)官員向澎湃新聞表示��,當自己置身于案件之中后�����,回頭對“毒豆芽”案件重新審視�����,發(fā)現判處芽農犯有生產�、銷售有毒、有害食品罪“是沒有依據的”���,目前沒有證據能證明添加有6-芐基腺嘌呤生產出來的豆芽是“毒豆芽”��。

“毒豆芽”之“毒”從何而來?除了第156號公告�,還涉及一份為2011年原衛(wèi)生部辦公廳關于《食品添加劑使用標準》(GB2760-2011)有關問題的復函。該復函是于2011年9月30日發(fā)給質監(jiān)總局的����,復函中指出,4-氯苯氧乙酸鉀�����、6-芐基腺嘌呤等23種物質�,缺乏食品添加劑工藝必要性���,不得作為食品用加工助劑生產經營和使用。這份復函也是涉嫌食品監(jiān)管瀆職罪官員做無罪辯護的關鍵證據之一����。

在苗貴喜辯護律師出具的書證中,還有一份 2013年8月12日國家衛(wèi)計委回復相關人士的一份政府信息公開告知書(衛(wèi)政申復(2013)2306號)����,告知書中解釋說,“《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》(GB2760-2007)中將6-芐基腺嘌呤作為食品工業(yè)用加工助劑列為附錄C中�,按照標準是符合食品安全要求的。因該物質已作為植物生長調節(jié)劑��,屬于農藥��,不再具有食品添加劑工藝必要性�,故將其刪除,而不是由于食品安全原因”����。

另一份書證顯示,今年5月8日���,國家衛(wèi)計委給浙江某律師事務所的政府信息公開通知書(衛(wèi)政申復(2014) 0298號)中又指出����,經查,6-芐基腺嘌呤未列入《食品中可能違法添加的非食用物質名單》��。

“毒豆芽”有毒嗎��?

盡管6-芐基腺嘌呤在大量司法判例中被認為是“有毒有害非食品原料”���,但在多位受訪的農藥毒理學專家看來�,它的低毒����、安全性似乎沒有太大爭議����。

苗貴喜的辯護律師還指出�����,今年11月20日���,陜西省產品質量監(jiān)督檢驗研究院《關于豆芽檢驗報告說明的復函》中提到,“我院于2013年6月陸續(xù)收到質監(jiān)���、公安等部門要求對豆芽6-芐基腺嘌呤進行檢測的委托����,由于國標GB22556-2008《豆芽衛(wèi)生標準》中無6-芐基腺嘌呤限量規(guī)定,我院在出具的檢驗報告中�,僅提供6-芐基腺嘌呤檢測結果,不做判定”����。

庭上,公訴方并未提供6-芐基腺嘌呤的毒理性相應的臨床報告��。

此前����,南京農業(yè)大學園藝學院教授汪良駒告訴澎湃新聞,無根豆芽素的作用在于抑制根的生長���,讓下胚軸長得更長��,地上部分長得多又比較嫩�����,營養(yǎng)價值更高���。

前述漢中公安部門辦案民警向澎湃新聞透露����,當初在辦理“毒豆芽”案件時�����,漢中檢察機關一直在向公安機關索要有關6-芐基腺嘌呤及“毒豆芽”的毒理報告�,但因檢測機構不予做出判定,相關依據不足以證明其是有毒有害食品�,公安機關遲遲未能提供。

“但不知為何���,后來檢察機關不要了”���,該辦案民警說。

不過��,農業(yè)部農產品質量安全專家組專家�����、同濟大學法學院教授孫效敏曾提醒澎湃新聞注意�,盡管無根素低毒,但部分芽農在制發(fā)過程中可能還添加了其他的有毒有害的化學物質��,這在一些判決書上并非都能體現����。

但是,在漢中市已經判刑的一位芽農的判決書中�,除6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鉀以外�,并未提到其他物質。檢方出具的檢測報告等書證資料中也僅提到了6-芐基腺嘌呤在豆芽中的殘留量���。

命運共同體

如果不是一同站在被告席上����,監(jiān)管者或許很難會為芽農喊冤����。然而,面對極具爭議的“毒豆芽”案件��,監(jiān)管者和芽農站在了同一戰(zhàn)線上����,成為了命運共同體��。

多為受訪的質監(jiān)部門官員告訴澎湃新聞���,自己食品監(jiān)管瀆職罪名成立的前提就是讓大量“有毒、有害食品”流入市場�,“毒豆芽”無毒,芽農無罪�����,成為洗脫罪名前必須跨過的一道坎��。

10月初����,最高人民法院新聞局向澎湃新聞回復,相關業(yè)務部門正在對“毒豆芽”的法律爭議進行研究����。11月10日,吳月芳告訴澎湃新聞��,最高法刑庭近日向她口頭回復稱����,“非常重視,正在研究中”����。在她看來,這是一個好的信號�,意味著有“實質進展”。

11月6日����,《食品安全國家標準豆芽》(草稿)向業(yè)內公開征求意見,與現行的產品標準相比�,該草稿明確將“6-芐基腺嘌呤”定性為“植物生長調節(jié)劑”,并將其列為豆芽生產中允許使用的物質���,其理化指標被限定為小于等于0.2 mg/kg�����。

吳月芳表示����,將“6-芐基腺嘌呤”正名為“允許使用物質”是此次征求意見稿的重點之一����。但她強調�����,這僅僅是第一輪討論的結果�,接下來還將進行多輪討論和意見征求����,草稿最后能否通過食品安全評審委員會審定,還是未知��。

12月17日下午�����,蓮花村村民劉桂萍與鄰居搬來小凳���,坐在門口聊天��,一臉惆悵���。他的丈夫王金成此前因生產、銷售有毒有害食品罪被判刑8個月���,今年上半年剛出獄不久�����,又于今年9月再次被警方帶走���,原因還是生產“毒豆芽”。

2013年8月12日�,48歲的錢建春被警方帶走,后因“毒豆芽”被判刑6個月�,罰款20000元。錢建春至今也不能完全說出6-芐基腺嘌呤這個拗口的名字���。

“就那個6什么嘌呤����,我們自己都吃這個豆芽�,也沒見吃出啥問題”。錢建春說���。

(編輯 杜林杰)

掃一掃上新西部網

掃一掃上新西部網

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口