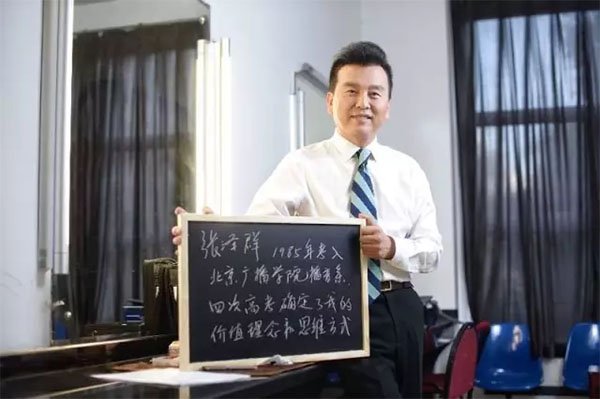

張澤群��,1982年—1985年四次參加高考�,終考入北京廣播學院(現(xiàn)中國傳媒大學)播音系?�,F(xiàn)為中央電視臺主持人�����。新京報記者王嘉寧攝

原標題:央視主持人張澤群:四次高考才考上,被鄰居調侃“大”學生

上世紀70年代末���,恢復高考的頭幾年���,在周圍一片“不上大學就沒有出路”的氣氛中,張澤群在機關大院大禮堂里看電影�,去學校排練文藝節(jié)目,做一個少年內心想做的事兒��。

當高考降臨在他身上�����,他看到的是一個硬幣的正反面:失敗�����,就得去社會上晃蕩;成功�����,則意味著擁有更多選擇的可能�。為了那一點兒“可能”�����,張澤群從1982年到1985年連續(xù)四次參加高考,終考上北京廣播學院播音系�。

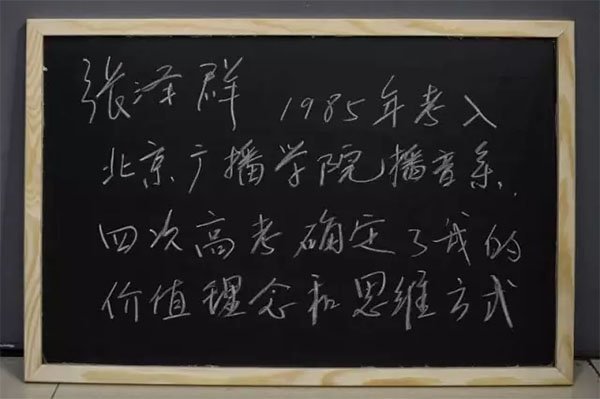

他說,四次高考讓他相信天道酬勤���,相信公平正義�����,相信可以完全通過自己努力�����、不憑借任何運作�,去實現(xiàn)自己的夢想����。

2013年3月全國兩會期間,新當選為全國人大代表的張澤群坦言最關注教育公平問題�����,他還為河南考生呼吁“高考公平”�。在他看來��,天道酬勤��、公平正義�,是恢復高考之后在幾代人心中確立的價值理念��,在如今這個時代�����,更加不能變�。

談少年時光

“感謝父母沒逼我去學習”

剝洋蔥:1977年恢復高考時,你對當時的情景有什么記憶���?

張澤群:那一年我12歲�,上中學的頭一年�。我生活在河南鄭州的一個機關大院里,高考恢復的消息傳到院里�����,立馬就炸開了鍋����,那時候積累了很多“待業(yè)青年”,包括一些返城的知識青年���,大都無所事事�。聽到消息后���,他們都打算去參加高考����。

有件事情我印象特別深���,有一天院里來了一輛大卡車賣輔導資料�,大伙兒都圍著卡車買書����。我父親也買了一套,是“文革”前出版的《數(shù)理化自學叢書》���,全是臨時復印的���,一共17冊,捆成一扎。當時社會上已經流行“學好數(shù)理化�����,走遍天下都不怕”的觀念���。我翻開一看��,全都看不懂���,我那時數(shù)學才剛學到因式分解。

剝洋蔥:你父親為什么也買了一套����?

張澤群:主要還是一種氛圍。當時在院子里���,幾乎所有人都在談論高考�。在高考中斷期間����,“大學”基本是淡出人們視野的詞匯,但我不止一次聽到過���。1976年��,我小學五年級�,當?shù)赜袀€豫劇團演一場戲����,把我拉過去當臨時小演員,演完后���,劇團想把我留下來當學員�。那時候被劇團看上���,相當于一下子解決了工作���。周圍人都說,孩子這么小就能出來掙工資了��,多好的事兒�����。但我媽一口就回絕了��,說“我們家孩子以后還要上大學呢”。一年之后���,就恢復了高考���。

剝洋蔥:所以你從小就生活在“要上大學”的氛圍中?

張澤群:其實并不是��,我父母只是模模糊糊給我指引了一個大方向����,但基本上沒怎么干涉過我,沒給我下達過“一定要上某某大學”的指令��,沒讓我承受過大的學習壓力����。中學開始,大院里禮堂每周放三次電影����,一晚上放兩部,我經常泡在里頭����。別人都在看書�����、學習時,我看了各種各樣的老電影�����。高考恢復后�,社會上已經開始有“不考大學沒有出路”的觀念,但父母親從沒逼我去學習�,有時我父母還會主動去幫我拿電影票。我的童年和少年時光過得非常愉快�,成了老電影的“骨灰粉”,為此我特別感謝我父母����。

剝洋蔥:除了看電影,中小學時還有什么經歷�����?

張澤群:我從小就喜歡文藝��,是學校里的文藝積極分子����。從我小學開始�����,學校里就有宣傳隊����,很多孩子小學時還參加�,上中學后就陸續(xù)退出了,但我還愿意參加����。有天晚上我和我父親說在學校復習功課,其實是偷偷跑去排練節(jié)目了���,我父親知道后也不罵我���,只是說:“你要是喜歡排練就去,又不是干什么壞事兒��,不用撒謊����?�!?/p>

初中時�����,有些孩子就立志要考大學��,開始看更高年級的課本。我仍舊沒覺得有什么壓力��,后來才慢慢感受到��。

剝洋蔥:什么時候開始感受到這種壓力���?

張澤群:1981年高一要結束時�。那時候高中只讀兩年���,高二就要面臨分班����、高考了��,我才發(fā)現(xiàn)自己的成績真的落下了�����,已經跟不上其他同學。我開始準備復習���,到了高二最后一個學期��,我17歲����,知道自己成績不好���,可能考不上大學了��,才開始想:將來怎么辦��?

周圍有一些沒考上大學的年輕人�����,只能進入街道或單位組織的社會服務社�,等待分配工作�,說白了就是瞎晃悠。我覺得這是一件挺可怕的事兒����,沒有一份固定工作���。等到我也可能面臨這種狀況時,才有點慌了�。我就是不想在社會上瞎晃悠。

張澤群曾4次參加高考����。

談四次高考

“第三次高考失敗后差點放棄”

剝洋蔥:什么時候開始想要報考北京廣播學院?

張澤群:我知道文化成績不行����,就開始想著“走捷徑”���,或者能上個大專也知足了�。 我嘗試過“招飛”��,結果第一次體檢就不合格����,原因是沒見過色譜被判色弱?;丶液笪铱蘖艘粓?,一扇門被堵上了�����。

后來����,班主任拿著廣播學院播音系的招生通知找到我,覺得適合我��,一是藝術類考試對文化成績要求不高���,二是我平時就是個文藝積極分子���,喜歡朗誦,作文也寫得好����,他覺得在那里能圓我的大學夢。

當時我沒聽過這個大學��,也不知道播音系是干嘛的���。老師說�����,你聽那些電臺��,就是念報紙播音的��。我想�����,念報紙也能上大學?���。縿e的藝術特長我沒有���,念稿子的能力我倒是有,于是就報考了���。沒想到�����,一考就是四年���。

剝洋蔥:一共參加了四次高考�����?

張澤群:1982年我17歲�,頭一回考北京廣播學院��,首先是在河南人民廣播電臺面試����,那時候真不知道播音是什么,以為越大聲越好����,對著準備好的新聞稿喊了一遍。主考老師說����,這孩子還小,還在變嗓兒呢�����。就沒下文了。但是那個面試環(huán)境給我留下了深刻的印象:安靜的屋子��,桌上鋪著綠色的金絲絨�����,上面一個臺燈����,臺燈旁邊一個話筒,很莊重�����、很神圣��。我想�,以后在這樣的地方工作真不賴。

回去后準備普考���,1982年7月31號�,高考本科錄取分數(shù)線出來�,395分�,我考了295分,整整差了100分。我和我父親說要復讀��,覺得自己不是笨���,只是沒用功���。1983年第二次高考又失敗了,因為之前一直學理科�,文科知識準備不足;1984年,覺得復習得也不錯�,信心滿滿去參加專業(yè)面試,沒想到���,感冒了����。面試老師一聽我聲音�,就沒通過,還說我不合適學播音�。我當時就覺得五雷轟頂,我該怎么辦��?

1985年���,我還是咬牙去考了�,終于考上了。我那些考上大學的高中同學�,有的都快大學畢業(yè)了。

剝洋蔥:考了四次����,期間有沒想過放棄?

張澤群:第三次高考失敗后���,我?guī)缀跻呀洓Q定放棄考大學了�����。院里的老頭老太太見著我�����,都會開玩笑說:“呀���,‘大’學生回來了!”他們不喊“大學生”,故意把“大”字音拖得老長�����,嘲笑我年紀這么大了還當學生����。也有人議論:老張家的孩子,怎么天天在家吃白食����?我整天在家給父母做飯,也不敢出門���,心理壓力很大�����。

1985年的春天��,我去找了一份工作�,在平頂山市廣播電臺做播音員�����。雖然每天播的都是天氣預報之類的小稿子�,但終于聽到自己的聲音從廣播里傳出來,也算有些慰藉���。當時就想著上個電大�����,這樣也能實現(xiàn)理想�����。

工作了兩個月后����,我去了一趟洛陽,正好洛陽廣播電臺辦了個培訓�����,請來了北京廣播學院播音系的高蘊瑛老師�,這位老師知道我已經考過三次,就問我:“你要不再考一次���?”我猶豫了挺久���,因為我當時已經有工作了,但最終還是遵從內心,偷偷跑到北京報名�。這一次考上了。

張澤群年輕時的照片���。

剝洋蔥:為什么一定要考北京廣播學院����?

張澤群:第一次高考時我心里還沒有明確的目標�,只是覺得參加藝術類招生�,對成績不好的我而言相對容易些。到第二年高考時�����,我才真真切切地確定了這個目標����。

那是1983年5月,我去北京廣播學院參加面試���。十八歲�,第一次去北京����,我父親買了一張火車臥鋪票和一張硬座票�,他把我放到臥鋪車廂���,自己去了硬座車廂��。次日早上到了北京���,經過長安街,看到那么寬的馬路�����,我當時就被震撼了����,這座城市真好。

更讓我震撼的是人們的勁頭����。在北京,我看到早上騎著自行車去上班的人們��,在等紅燈時��,腿始終都跨在車上,看到綠燈一亮�����,“蹭蹭蹭”全飛過去了�。這和鄭州不一樣,在鄭州�����,等紅燈時人們都下了車����,慢悠悠地等���。那種朝氣蓬勃的精神面貌�����,給十八歲的我極大的沖擊��。

那是改革開放的初期���,在北京,我看到了人們“跟太陽一塊兒升起”的勁頭,我就下決定���,一定要來北京上大學����。北廣自然是最適合我的選擇�����,文化成績不好���,只能選擇藝術類考試��,而我音樂不好��、美術不會�、跳舞也沒學過�����,只有這個“念報紙”會��。所以說�,與其說是我愛上了北廣��,不如說我是先愛上了北京���。

剝洋蔥:還記得第四次高考的分數(shù)嗎?

張澤群:408分�����?�?剂怂哪?��,這是分數(shù)最高的一次�����。之前參加北廣的專業(yè)面試,已經通過了�����,高考分數(shù)出來后����,我知道文化線也過了�,就信心滿滿地等待錄取通知書����。后來我才知道,在報考北廣播音系的河南考生當中����,我的文化成績是第一名。

剝洋蔥:收到錄取通知書時�����,是什么心情�����?

張澤群:我的錄取通知書到得很晚��。高考出分后我一直等�,等得發(fā)慌。一直等到九月初���,我跟父親說����,如果錄取了,通知書最晚這兩天也得到了��,你多去你單位看看有沒有我的信����,如果是特別厚的信封,你就多買幾個菜�����,我去把之前請教過的電臺老師給請來����。因為我知道裝錄取通知書的信封都比較厚,里頭有通知書��、注意事項�����、學校介紹等很多資料�。那天中午����,我爸騎著自行車回來了����,在家門口我就遠遠地看到車筐里裝著挺多菜�����。我頓時心里就踏實了��,一塊大石頭落了地�����。

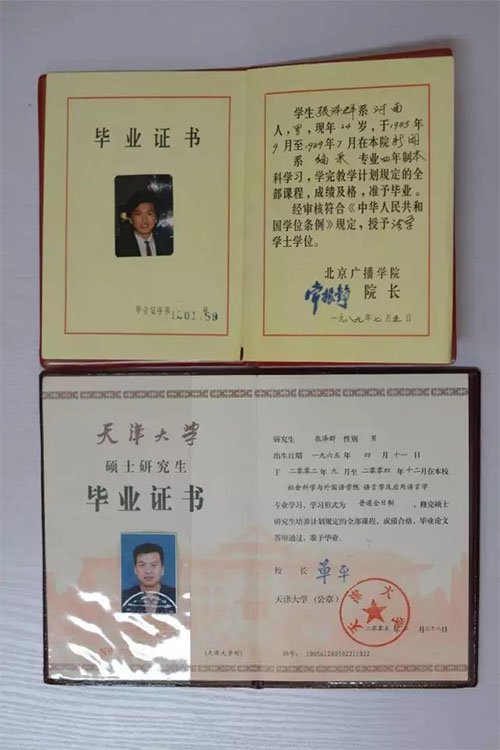

張澤群的本科和研究生畢業(yè)證書�。

談高考影響

“四次高考確定了我的價值理念和思維方式”

剝洋蔥:四次高考的經歷,給你帶來了什么影響��?

張澤群:不僅是讓我考上大學這么簡單���,更重要的是�,四次高考確定了我的價值理念和思維方式���?�;謴透呖?�,也恢復了一代又一代人的夢想��,讓人敢于拿青春去賭明天��。高考讓我相信天道酬勤�,相信公平正義,相信可以完全通過自己努力��、不憑借任何運作���,去實現(xiàn)自己的夢想�。那時候北廣播音系每年在河南就一個招生指標���,我如果不相信這些�,覺得努力沒有用��,指不定誰走后門���、誰花錢就進去了��,我還會堅持參加四次高考嗎?

剝洋蔥:進大學后有什么感覺�����?

張澤群:一進校門,看到那些學生們都把?��;张宕髟谛厍?�,有一種很強烈的自豪感����,那時候�����,大學生確實都是“天之驕子”?����,F(xiàn)在的大學生��,還有幾個人會戴著?��;盏教幜?���?那種對時代認同感、對自己作為大學生的使命感�����,真的是一種氛圍�。

我去學校報到后,到了宿舍�����,一推門進去我就傻了���,我看到一同學盤腿坐在桌上��,講播音專業(yè)的很多知識�,他講的那些東西����,我?guī)缀醵悸牪欢6际莿傔M校�����,怎么他比我懂那么多?其他的同學�����,也都有模有樣���,我感覺自己和他們不在一條起跑線上。

剝洋蔥:那你怎么辦����?會自卑嗎?

張澤群:不會自卑�����,我就覺得自己得用功���,暗下決心���。到大二的時候,我考試基本都在90分以上�����,專業(yè)課漢語語音考試滿分。

1987年夏天��,我大二那年暑假�,我參加了學校組織的社會實踐活動,到河北涉縣調研�。在那里,我看到農家子弟在高考獨木橋下的悲涼心境�����,思考是否有職業(yè)教育與高考制度相輔助的可能���,寫了近萬字的調查報告《敢問路在何方》�。當年暑假�,我還在鄭州火車站錄音采訪了因學習不好被父親打出家門的流浪少年。

回到北京后��,我把錄音采訪和調查報告�����,投稿給了中央人民廣播電臺最有影響的欄目《午間半小時》���。半個月內�����,《午間半小時》相繼播發(fā)了我采寫的兩個專題��,不僅是在廣播學院���,在中央人民廣播電臺也引起重視,央廣的《青年之友》欄目�����,來邀請我去當特邀節(jié)目主持人�。

這對我是很大的肯定,我知道����,憑著自己的努力,我可以提高專業(yè)能力并實現(xiàn)自己的價值�����。我再一次相信了天道酬勤�����。

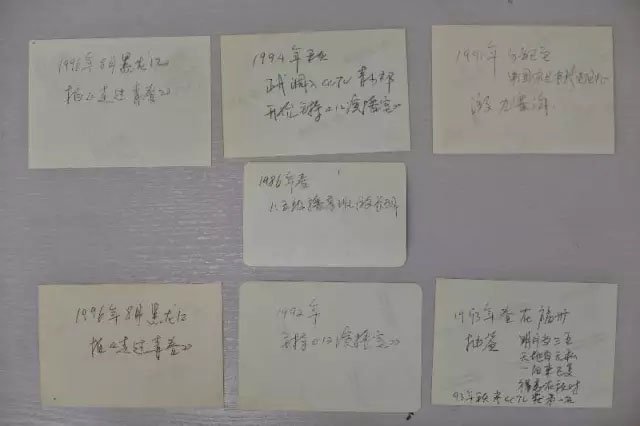

張澤群的工作便簽。

談社會關切

“不應為了高考成為精致的利己主義者”

剝洋蔥:時至今日�,當年的高考經歷是否仍在對你施加影響?

張澤群:是的����,我現(xiàn)在的價值理念和思維方式和當初仍保持一致。我已經52歲了�,幾十年來,我始終覺得自己是一個單純的人�,不奢望什么,但當機會出現(xiàn)時�,也會努力去抓住。比如大學畢業(yè)找工作�,當時并沒有奢望留在北京,但就是因為首屆大學生供需見面會�,我順利去了中國農業(yè)電影制片廠工作。1993年���,制片廠分配給我一間平房����,我心中非常感激����,那時候想得更多的是做好節(jié)目�����,沒有想過要賺多少錢��。

到現(xiàn)在為止����,我都不是一個有太多功利心的人��,只是盡自己的努力���,去做好現(xiàn)有的事情。這就是我的“高考后遺癥”���。

剝洋蔥:你覺得現(xiàn)在這個時代和80年代��,人們對待高考的態(tài)度上����,最大的區(qū)別在哪里����?

張澤群:時代的確在變化����。在80年代����,真的可以用“單純而激情飛揚”來形容,人們不會過多地為財物糾結���、為房子焦慮����、為未來擔憂�。對那時候的人而言,高考是一個臺階�����,大學是一個夢想�����,沒有那么多功利的心態(tài)�����。

現(xiàn)在有些不同。我聽說有的家長在孩子剛出生時���,就開始記錄“距高考還有XXXX天”�����,告訴孩子得看什么書��、學什么知識才對高考“有用”�����。社會上很多人看待高考的態(tài)度是病態(tài)的��,說白了就是兩個字,功利���。那么多人都在高考面前成為“精致的利己主義者”�,這不應該�。

剝洋蔥:前幾年你曾為河南考生呼吁“高考公平”。

張澤群:河南作為人口大省和教育資源欠發(fā)達地區(qū)�����,考生必須多考100多分才能上一本。這在高考面前顯得有些不公平����,所以我當選全國人大代表后,就得為河南的孩子說點啥��,我們要想辦法解決教育不公平�����。

我也知道現(xiàn)在高考存在不少毛病���,但是一個人的價值觀不能因此而輕易改變���,“信”,這是最重要的�,要是不相信了,那就徹底失去意義了����。

(責任編輯 王順利)