炳靈寺石窟位于甘肅省臨夏回族自治州永靖縣西南小積石山���,始鑿于公元四世紀后期,經公元五至十世紀歷代開鑿,成為絲路文明與黃河文化相交匯的人文自然奇觀�����。

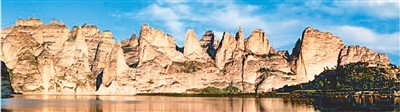

圖為炳靈寺石窟所在的小積石山與黃河��。

(永靖縣人民政府網站)

在建設黃河國家文化公園過程中���,如何更全面地理解黃河�����?為此�,中國文化遺產研究者提出了“大河景觀”認知方法���,通過借鑒世界遺產中的“文化景觀”概念和以大型河流為核心構成要素的文化遺產內容�����,進一步從整體上把握黃河文化的價值與內涵��,逐步構建黃河文化遺產體系并使其成為文明互鑒的有益途徑���。

豐富的黃河歷史文化資源��,需創(chuàng)新出綜合認知方法

世界上有許多以大河為核心構成要素的文化遺產項目����,描述了文明起源和發(fā)展進程中�����,人類活動與大江大河相互作用而共同創(chuàng)造出的景觀�。中國廣西左江流域的“左江花山巖畫”、貫穿中國8省份的“大運河”和法國盧瓦爾河流域的“盧瓦爾河畔敘利與沙洛納間的盧瓦爾河谷”等項目都是其中的典型代表���。

“文化景觀”是文化地理學的核心主題���。1992年,作為一種特殊的文化遺產類型����,“文化景觀”被納入世界遺產體系。世界遺產委員會將其總體描述為“人類與大自然的共同杰作”�����,并按形成機制��,將其分成3個類型。在中國的世界遺產項目中����,浙江杭州西湖屬于人類設計及創(chuàng)造的景觀���,云南紅河哈尼梯田屬于有機演進的景觀����,山西五臺山則屬于關聯性文化景觀�。

近年來,隨著黃河國家文化公園建設不斷推進����,中國的文化遺產工作者綜合以往的經驗,提出以新型“大河景觀”認知模式�����,更準確理解���、闡釋黃河豐富的歷史文化資源?,F在�,研究者一方面關注大江大河在文化中的角色和功能���,通過追溯人類與黃河的互動關系,勾勒出黃河流域文化演進的總體進程����,為建立黃河流域遺產時空框架提供整體性思路;另一方面���,以世界遺產中“文化景觀”的類型認知黃河文化遺產整體和重要節(jié)點���,把握不同子類型的景觀模式和自然、文化特征�,構建有邏輯、有重點的黃河文化遺產系統(tǒng)���。

黃河文化景觀包含哪些具體內容

黃河是中華民族的母親河�����,塑造了中華文明核心地區(qū)的山川地理和文明形態(tài)���。

黃河發(fā)源于青藏高原巴顏喀拉山北麓約古宗列盆地的星宿海。大約在10萬年至1萬年前的晚更新世���,它成為自河源至入??谪炌ǖ拇蠛印=袢盏狞S河流經中國青海����、四川、甘肅���、寧夏、內蒙古�、陜西、山西��、河南��、山東9省份����,經過高原、山地�����、峽谷�、盆地����、平原�、沙漠等多種地貌,塑造了諸多雄闊壯麗的地理奇觀�����。

黃河流域的人類歷史和文明發(fā)展與黃河演進過程緊密相關�����、不可分割�。歷史上,為應對黃河下游頻繁決溢��、改道��,人們在各地的黃河河道都建設了大量�、持久的治河工程。在黃河曾流經的河北�、天津、江蘇��、安徽等地,至今還留有許多黃河故道及水工遺跡�����。黃河裹挾大量的泥沙沉積在下游流域��,逐步塑造出中國最完整的大面積沖積平原——華北平原�����。平原上的泥沙松軟肥沃�、適宜耕種,為農耕文明的誕生奠定了良好的物質基礎�����。

從文化遺產的研究視角��,“黃河”可以被視為“文化景觀”嗎����?答案是肯定的�����。中華民族因黃河而生����,也不斷因形就勢塑造著黃河的形態(tài)��。以黃河水系串聯沿線各類文物文化資源而形成的遺產整體�,可以被視作超大規(guī)模的文化景觀����。如果按照世界遺產文化景觀分類,歷史悠久���、體量巨大的“黃河”�,屬于“有機演進的文化景觀”�����;同時�����,黃河沿線的文化遺產形成于多樣化的人類活動和地形地貌�����,構成大量文化景觀節(jié)點,涵蓋世界遺產文化景觀的各種子類型����。

黃河文化景觀展現不同時代的文化面貌

現在,通過將黃河文化景觀作為一個整體����,文化遺產工作者綜合了自然和文化兩個方面的資源,去重點歸納和描述黃河文化景觀的有機演進過程���。黃河河道以自然演進為基礎�,展現了自然環(huán)境受人類活動影響而發(fā)生的變化��。河道所在流域內的文化演進則是伴隨河道變化而發(fā)生的流域內文化系統(tǒng)的演變���。黃河的自然與文化演進過程以人類社會與大河之間的長期持續(xù)互動為紐帶,不可分割�。

通過考察這兩種演進過程及其長期持續(xù)互動特征,研究者將黃河文化景觀的有機演進過程分為不同又連續(xù)的發(fā)展階段��,其中反映出不同時代的文化面貌����。

自舊石器時代至中國歷史上的春秋時期,是黃河文化景觀的孕育階段。在這一階段����,黃河未受人工約束,下游漫流��、頻繁改道��。沿黃河上下誕生的諸多聚落和部族經歷了多元并立至多元一體的文化融合發(fā)展過程���,涌現出法�、儒��、道����、墨等各派學說,初步形成了秦晉��、齊魯���、燕趙等文化區(qū)�����。

在隨后的戰(zhàn)國直至魏晉南北朝時期�,黃河文化景觀進入了成長階段。戰(zhàn)國時期�����,各國大規(guī)模筑堤��,開始形成固定的黃河河道�。此后,人們不斷通過筑堤�、固定河道的方式對黃河進行約束,以獲取更多的農墾土地��。這一時期的文化面貌表現為:人員沿黃河頻繁交往交流��,不同文化理念加速融合�����。黃河流域形成了以儒家思想為基礎的“大一統(tǒng)”觀念并在治理黃河��、引水灌溉等方面發(fā)揮了重要作用��。

第三個階段自隋唐一直延伸至清后期����,可以稱為黃河文化景觀的成熟階段。在此階段���,黃河流域的開發(fā)幾近極限�,民族融合��、文化藝術繁榮發(fā)展����;以西安、開封等都城為核心�,引領黃河流域乃至古代中國的發(fā)展方向。在經歷幾百年的相對穩(wěn)定后�,黃河下游逐漸再次頻繁決溢。黃河主河道奪泗入淮改道之后�����,人們開始采用更多樣化的方法頻繁控制黃河河道和流向����,甚至利用黃河進行攻戰(zhàn)。隨著黃河下游擺蕩加劇�����、戰(zhàn)事頻發(fā)、北人數度南遷�����,黃河流域的文化繁榮景象被數次打破��,但都在時局相對安定時迅速恢復�����。

1855年���,黃河主河道再次改道歸北����,自山東利津入海����。中華民國時期30余年間,黃河決溢達100余次�����。1938年抗日戰(zhàn)爭時期�,黃河鄭州花園口遭到掘堤,直至1947年才被修復���。在此期間���,中國人民在救亡圖存的斗爭中頑強求索,黃河流域經歷多年戰(zhàn)亂�����。新中國建立后���,黃河得到積極維護整治���,沒有再出現大規(guī)模決溢改徙事件。黃河文化景觀進入了新的呈現階段����。

文物古跡、歷史環(huán)境等形成黃河沿線的節(jié)點景觀

追求天人合一�、注重文化與自然的聯系,是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要內容��。進入21世紀以來,中國的文化遺產工作者借鑒世界遺產保護中“人與自然融合”理念���,對黃河沿線的文物古跡及其歷史環(huán)境開展了大量調查和保護工作�。這些文物古跡和歷史環(huán)境要素與其關聯的黃河及其支流河段聯合為一體��,都可以視為黃河文化景觀的組成部分��,涵蓋了世界遺產中文化景觀的各個類型�。

黃河沿岸那些由人類刻意設計及創(chuàng)造的景觀最先被識別出來。這類節(jié)點景觀通常以沿河分布的建筑群為主體���,依憑黃河而建�,共同構建出肅穆����、莊嚴的場所,如青海拉加寺����、甘肅炳靈寺石窟、陜西香爐寺等佛教寺院�����。黃河沿岸大量分布的龍王廟、關帝廟�、水神廟等祭祀廟宇,也屬于這一類景觀范圍���。

“有機演進”是黃河景觀的重要特征。這類節(jié)點景觀由于長期持續(xù)使用并與黃河水系互動演進而來����。其中,山東大汶口遺址�����、陜西石峁遺址�、河南二里頭遺址、山西風陵渡等以聚落���、都邑�、管理設施和軍事設施等遺址遺跡為主體��;還有一些以當前仍在使用�、繼續(xù)演進的市鎮(zhèn)、水利工程為主體,如蘭州��、西安���、運城���、洛陽、開封等城市和青海黃河沿鎮(zhèn)��、山西磧口古鎮(zhèn)�����,三門峽水利樞紐��、寧夏引黃古灌區(qū)等���。

黃河壺口瀑布與當代文藝作品《黃河大合唱》�����、三門峽與成語故事“中流砥柱”����、龍門伊闕與歷史傳說“大禹治水”和古代神話“魚躍龍門”……這些關聯性景觀則需在中華文化語境中進行解讀。人們通過黃河與大量的藝術作品����、歷史事件、神話等的關聯性�,可以感受到黃河具有的重要象征意義。

“大河景觀”提供了文明交流互鑒的有效途徑

“大河景觀”為研究和保護黃河文化遺產提供了一種創(chuàng)新思路����。從此角度研究和構建黃河文化遺產體系�,有助于完整地把握黃河流域的文化現象及其價值,準確掌握黃河文化遺產的重要節(jié)點和其時空定位�;有助于因地制宜、宏觀調配��,指導黃河文化國家公園建設方向�。

豐富的黃河歷史文化資源,具有推動世界遺產理念和研究方法發(fā)展的創(chuàng)新潛力����。中國的文化遺產工作者基于世界遺產重新認知黃河,深化文化與自然融合的遺產保護理念�����,搭建了一座理解黃河文化遺產的價值特征和文化內涵的“橋梁”,可以成為中華文明與其他大河文明交流互鑒�����、互相理解和對話的有效途徑��。

延伸閱讀

文化景觀

19世紀末至20世紀初��,“文化景觀”從地理學的景觀研究過程中逐步分化出來����。自20世紀70年代以來,看待文化景觀的視角也從“改造自然”轉而為“人與自然共同創(chuàng)造”��。

在1992年第16屆世界遺產大會上�����,“文化景觀”作為一個特定的文化遺產類型被提出�、正式納入世界遺產體系,并對“文化景觀”及其子類型進行了具體界定�。

延伸閱讀

寧夏引黃古灌區(qū)

黃河自寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市南長灘入寧夏境,過青銅峽��,到石嘴山市麻黃溝出境���,全長397公里��。

古有“天下黃河富寧夏”之說�。自秦漢時期,秦始皇派大將蒙恬北擊匈奴后����,遷軍民屯墾,寧夏地區(qū)便進入了開渠引黃灌溉的歷史�����,而后歷代不斷開鑿新渠�����、擴大灌溉范圍�����,至今已形成引黃干渠25條��,灌區(qū)范圍8600平方公里����,總灌溉面積達55.2萬公頃。2017年����,寧夏引黃古灌區(qū)入選世界灌溉工程遺產,被譽為世界灌排工程的典范����。

(水利專業(yè)知識服務系統(tǒng)網站)

延伸閱讀

“兵馬俑大使”走紅日本

據新華社電 作為紀念中日邦交正常化50周年的重要文化交流活動��,《兵馬俑與古代中國——秦漢文明的遺產》大型文物展繼在京都����、靜岡等地展出后,近日迎來日本巡回展的收官之作——東京上野之森美術館展��。

1974年秦始皇陵兵馬俑被發(fā)現后轟動世界���,1976年首次走出國門便來到日本����?!爱敃r約150萬日本民眾排隊來到東京國立博物館來參觀,那種受歡迎程度完全不亞于大熊貓來日本����?�!北敬握褂[策展人�����、日中文化協(xié)會專務理事唐啟山對記者說���,希望日本民眾能夠通過本次展覽了解中國燦爛的秦漢文化,也能重溫1976年中日文化交流的歷史�����。

鏈 接

歷史文化名城開封

“開封城摞城�,龍亭宮摞宮,潘楊湖底深藏多座宮”�����。黃河自古有“鐵頭銅尾豆腐腰”之說�,河南省開封市正好處于黃河“豆腐腰”最脆弱的位置�。由于戰(zhàn)亂和黃河泛濫,歷史上開封曾多次被泥沙掩埋��,如今城下自下而上依次埋藏著魏大梁城、唐汴州城����、北宋東京城、金汴京城�、明開封及清開封6座古城,形成開封獨有的“城摞城”“墻摞墻”“路摞路”“門摞門”“馬道摞馬道”的奇觀�。近年來,州橋遺址考古發(fā)現不同時期的遺跡遺存便是這一奇觀的實證����。

鏈 接

黃河下游6次重大改道

歷史上,由于上游水土流失��、黃河裹挾大量泥沙而下����,至黃河下游平坦地勢,河水流速減緩����、泥沙沉積,加之“以河代兵”策略影響下的人為決堤屢次發(fā)生����,致使下游地區(qū)河堤多次發(fā)生潰決��,河道南北擺蕩��、極不穩(wěn)定�����。據統(tǒng)計��,有記載的黃河下游重大改道有6次���。

鏈 接

黃河壺口瀑布與《保衛(wèi)黃河》

《黃河大合唱》是人民音樂家冼星海最重要、影響力最大的作品�,《保衛(wèi)黃河》是其中一個知名樂章。

《保衛(wèi)黃河》以黃河壺口瀑布為背景����,啟迪人民來保衛(wèi)黃河、保衛(wèi)華北�、保衛(wèi)全中國,表現了在抗日戰(zhàn)爭年代里�,中國人民頑強斗爭的精神�����。

趙 云:中國文化遺產研究院中國世界文化遺產中心主任,研究館員���。

張正秋:中國文化遺產研究院中國世界文化遺產中心助理館員�����。

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網

掃一掃上新西部網

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口