學(xué)書(shū)法不學(xué)文化����,就像只戀愛(ài)不結(jié)婚

——書(shū)法藝術(shù)中技法與文化的共生關(guān)系

引言:技法是表象����,文化是根基

書(shū)法作為中國(guó)傳統(tǒng)文化的瑰寶,承載著數(shù)千年的文明積淀�。若將技法比作戀愛(ài)的激情與浪漫���,文化則是婚姻的承諾與責(zé)任���。正如戀愛(ài)若止步于花前月下,終難修成正果����;書(shū)法若僅追求筆墨技巧,缺乏文化滋養(yǎng)����,亦不過(guò)是浮光掠影的“炫技”,書(shū)法需以文化為底蘊(yùn)���,形式為修飾,二者相輔相成��。這一辯證關(guān)系�����,恰似愛(ài)情與婚姻的深層聯(lián)結(jié)——無(wú)文化之“婚約”,技法終將淪為無(wú)根之木��。

當(dāng)代書(shū)法教育中,“只會(huì)生蛋不會(huì)孵蛋”的現(xiàn)象愈發(fā)普遍�����,許多學(xué)習(xí)者機(jī)械模仿字形�����,卻對(duì)書(shū)法背后的哲學(xué)�、文學(xué)與歷史一知半解���。這種割裂不僅導(dǎo)致作品流于表面,更折射出文化傳承的斷層�����。當(dāng)前書(shū)壇的患有嚴(yán)重的“文化缺失癥”����,技法型書(shū)家若缺乏思想支撐�,終將被歷史歸為“匠人”之列。由此可見(jiàn)���,技法的精進(jìn)必須與文化修養(yǎng)的深化同步�,方能實(shí)現(xiàn)藝術(shù)的真正升華。

一�����、技法與文化:書(shū)法藝術(shù)的“形”與“魂”

1. 技法的工具性:書(shū)法之“形”的構(gòu)建

技法如同戀愛(ài)的初遇����,是書(shū)法入門的基礎(chǔ)�。從筆法的提按頓挫到結(jié)構(gòu)的疏密呼應(yīng),技法訓(xùn)練是書(shū)寫者與筆墨對(duì)話的起點(diǎn)�。也有書(shū)法的筆觸是書(shū)寫者情感的直接流露之說(shuō)�,但這種流露若缺乏文化指引,則可能流于淺薄���。當(dāng)代書(shū)壇存在“形式豐富而內(nèi)涵退化”的現(xiàn)象,許多作品僅追求視覺(jué)沖擊�����,卻忽略了文辭內(nèi)容與精神內(nèi)核的統(tǒng)一�。

臨摹古帖是技法訓(xùn)練的核心路徑�����。王羲之的《蘭亭序》之所以成為千古范本�����,不僅因其行云流水的筆法���,更因其字里行間蘊(yùn)含的“虛靜玄遠(yuǎn)”之境。然而�����,當(dāng)下許多臨帖者陷入“形似神非”的困境:書(shū)寫者精準(zhǔn)復(fù)刻《祭侄文稿》的枯筆飛白���,卻對(duì)顏真卿書(shū)寫時(shí)的悲憤家國(guó)情懷無(wú)動(dòng)于衷。這種剝離情感的機(jī)械練習(xí)�,恰如戀愛(ài)中的虛情假意�,終難觸及藝術(shù)本質(zhì)。

2. 文化的本體性:書(shū)法之“魂”的歸宿

文化賦予書(shū)法超越技法的生命力����。顏真卿的《祭侄文稿》之所以震撼千古,不僅因其精湛的筆墨���,更因其背后忠貞報(bào)國(guó)的精神與家國(guó)情懷的文學(xué)表達(dá)��。道家“虛實(shí)相生”的哲學(xué)觀、儒家“中和雅正”的倫理價(jià)值���,皆通過(guò)書(shū)法線條的韻律與章法的留白得以體現(xiàn)�����。正如歐陽(yáng)中石所言:“書(shū)法根植于文化土壤�,方能展現(xiàn)其韻律美與時(shí)代美���?��!?/p>

書(shū)法與文學(xué)的深度融合,更凸顯文化底蘊(yùn)的重要性�。蘇軾的《寒食帖》將貶謫生涯的孤寂化為筆墨的蒼勁,文辭與書(shū)風(fēng)渾然一體���;黃庭堅(jiān)的草書(shū)狂放不羈����,實(shí)則暗合禪宗“明心見(jiàn)性”的頓悟之道��。反觀當(dāng)下���,部分書(shū)者熱衷書(shū)寫名言警句��,壓根不知道其內(nèi)涵��,甚至把“萬(wàn)里江山”寫為“萬(wàn)裏江山”����。這種文化貧血的作品,恰如婚姻中缺失精神共鳴的伴侶���,徒有形式而空洞蒼白�����。

二����、歷史鏡鑒:文化缺失導(dǎo)致的藝?yán)Ь?/p>

1. 魏晉風(fēng)骨的啟示

魏晉時(shí)期書(shū)法經(jīng)典輩出,其根源在于文人將談玄�、養(yǎng)生與書(shū)法創(chuàng)作融為一體。王羲之的《蘭亭序》不僅是技藝的巔峰�����,更凝聚了文人“清凈玄遠(yuǎn)”的哲學(xué)境界��。彼時(shí)的書(shū)法家往往兼具詩(shī)人����、學(xué)者身份�����,如謝安在淝水之戰(zhàn)間隙仍揮毫作書(shū)��,將軍事韜略化為筆墨的從容。這種“技道雙修”的傳統(tǒng)�,使得書(shū)法成為文人精神世界的鏡像。

反觀當(dāng)下,一些書(shū)者急功近利���,追求獲獎(jiǎng)與市場(chǎng)價(jià)值,導(dǎo)致作品空洞無(wú)物����。為參展而創(chuàng)作��,只求視覺(jué)沖擊�����,根本無(wú)暇顧及文本的內(nèi)涵����,把書(shū)法美術(shù)化����,書(shū)法被淪為名利場(chǎng)的籌碼�。這種“只戀愛(ài)不結(jié)婚”的浮躁心態(tài),恰是文化底蘊(yùn)流失的縮影����。

2. 匠人與大師的分野

古代書(shū)法大家如蘇軾、黃庭堅(jiān)��,皆以學(xué)問(wèn)涵養(yǎng)筆墨�。蘇軾提出“退筆成冢未足珍��,讀書(shū)萬(wàn)卷始通神”�����,強(qiáng)調(diào)文化積累對(duì)書(shū)法的決定性作用����。明代董其昌更直言:“讀萬(wàn)卷書(shū)���,行萬(wàn)里路,胸中脫去塵濁�����,自然丘壑內(nèi)營(yíng)���?���!边@種將人生閱歷與學(xué)識(shí)融入筆墨的創(chuàng)作觀�,使得書(shū)法超越技藝層面,成為人格修養(yǎng)的載體�。

當(dāng)代書(shū)壇卻充斥著“技術(shù)至上”的誤區(qū)�。部分書(shū)者窮盡一生鉆研筆法,卻對(duì)詩(shī)詞格律�、歷史典故及詩(shī)詞創(chuàng)作背景一無(wú)所知。腹中空空,終其一生不過(guò)是寫字匠��。這種割裂�,恰如戀愛(ài)中的貌合神離,終難修成正果���。

三、文化書(shū)法的實(shí)踐路徑:?從“炫技”到“修心”

1. 回歸經(jīng)典�����,扎根傳統(tǒng)

《蘭亭序》的“不激不厲”之風(fēng)��,實(shí)為儒家“中庸”思想的藝術(shù)化呈現(xiàn)�����。臨帖不僅是技法訓(xùn)練�,更是與古人精神的對(duì)話——臨《石門頌》當(dāng)感知隸變中的文化嬗變����。

2. 跨界融合,以文養(yǎng)書(shū)

書(shū)法與文學(xué)��、哲學(xué)���、音樂(lè)等領(lǐng)域的交融,能拓展其文化維度����。陶淵明詩(shī)文與王羲之書(shū)風(fēng)共通的“生命本體意識(shí)”。傳統(tǒng)文化對(duì)書(shū)法意境的滋養(yǎng)����。當(dāng)代書(shū)者可嘗試在音樂(lè)中捕捉節(jié)奏�,在繪畫中借鑒構(gòu)圖�����,使書(shū)法成為綜合文化修養(yǎng)的載體�����。

3. 人格修煉�����,書(shū)道合一

書(shū)法美育的終極目標(biāo)是“人生體道”。王羲之的飄逸源于其“東床坦腹”的率真���,顏真卿的雄渾植根于“忠烈死節(jié)”的氣節(jié)。書(shū)寫者需將道德修為�����、人生感悟融入筆墨���,方能達(dá)到“書(shū)人合一”的境界����。

四�����、當(dāng)代反思:文化斷層下的書(shū)法危機(jī)與重建

1. 功利主義對(duì)書(shū)法的異化

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)沖擊下���,部分書(shū)者將書(shū)法簡(jiǎn)化為“商品”,追求形式奇詭而忽視文化內(nèi)涵����。更有甚者以“行為藝術(shù)”為名肆意涂鴉�,背離書(shū)法“致虛極、守靜篤”的本質(zhì)�。這種異化��,恰如戀愛(ài)中的物質(zhì)交換����,失去精神共鳴的關(guān)系終將破裂。

2. 文化自信的重建路徑

中國(guó)書(shū)法需在全球化語(yǔ)境中堅(jiān)守本根��。北大提出的“守正創(chuàng)新�、正大氣象”,倡導(dǎo)在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上融入時(shí)代精神�。中小學(xué)書(shū)法教育不能只局限于“寫字課”層面�����,要引導(dǎo)學(xué)生理解《千字文》中的天文地理��,感悟《岳陽(yáng)樓記》的家國(guó)情懷����。高校則可借鑒韓國(guó)經(jīng)驗(yàn)����,將書(shū)法納入人文通識(shí)課程體系,培養(yǎng)兼具技藝與學(xué)養(yǎng)的復(fù)合型人才����。

五�����、書(shū)法與跨學(xué)科融合:文化滋養(yǎng)的多元維度

1. 書(shū)法與文學(xué)的共生性

書(shū)法與文學(xué)的關(guān)系猶如血脈相連����。孫過(guò)庭在《書(shū)譜》中指出�,書(shū)法需“達(dá)其情性,形其哀樂(lè)”�,這與文學(xué)“詩(shī)言志”的本質(zhì)不謀而合��。王羲之《蘭亭序》的文本本身即是一篇哲學(xué)散文�,其“俯仰宇宙”的視野與書(shū)法線條的流動(dòng)共同構(gòu)建了藝術(shù)的雙重高度��。當(dāng)代書(shū)家若忽視文本選擇�,僅以字?jǐn)?shù)的多少可借鑒的古人寫法,無(wú)異于抽離書(shū)法的靈魂�。

2. 書(shū)法與哲學(xué)的互文性

道家“天人合一”思想在書(shū)法中體現(xiàn)為自然筆意��,如懷素《自敘帖》的嚴(yán)謹(jǐn)法度正是禮制精神的視覺(jué)化表達(dá)�。缺乏哲學(xué)思辨的書(shū)寫��,終將淪為“無(wú)源之水”�。

3. 書(shū)法與其他藝術(shù)的對(duì)話

書(shū)法與繪畫的“書(shū)畫同源”��、與音樂(lè)的“節(jié)奏共鳴”、與建筑的“空間經(jīng)營(yíng)”��,共同構(gòu)成東方美學(xué)的核心��。徐渭的“潑墨大寫意”將書(shū)法筆法融入繪畫��,八大山人則以篆書(shū)筆意勾勒禽鳥(niǎo)���,這種跨界融合為當(dāng)代書(shū)法創(chuàng)新提供了歷史參照。

六��、未來(lái)展望:構(gòu)建“技道并重”的書(shū)法生態(tài)

1. 教育體系的重構(gòu)

書(shū)法教育需打破“重技輕文”的慣性����,設(shè)置“經(jīng)典閱讀+臨摹創(chuàng)作”的復(fù)合課程��。例如���,在臨習(xí)《祭侄文稿》時(shí)同步研讀安史之亂史料���,使技法訓(xùn)練與文化認(rèn)知同步深化����。

2. 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的革新

書(shū)法展覽應(yīng)增設(shè)“文化闡釋”環(huán)節(jié),要求作者提交創(chuàng)作札記��,闡明作品與經(jīng)典文本�����、歷史語(yǔ)境的關(guān)聯(lián)�。同時(shí),要大力提倡自作文本��,此舉可遏制“形式至上”的浮躁風(fēng)氣��,引導(dǎo)書(shū)家向“學(xué)者型”轉(zhuǎn)型。

3. 科技賦能的邊界

人工智能雖能精準(zhǔn)模擬《蘭亭序》筆法�,但無(wú)法復(fù)制王羲之的魏晉風(fēng)骨。數(shù)字時(shí)代�����,書(shū)法更需堅(jiān)守“以文化人”的本體價(jià)值��,避免淪為算法操控的視覺(jué)游戲���。

結(jié)束語(yǔ):以文化為婚約,讓技法走向永恒

戀愛(ài)是短暫的悸動(dòng)���,婚姻是長(zhǎng)久的承諾;技法是書(shū)法的起點(diǎn)�����,文化是其歸宿�����。當(dāng)代書(shū)法若想避免淪為“失魂的技藝”���,必須重拾“以文化人”的使命。正如《周易》所云:“窮則變��,變則通����,通則久?���!蔽ㄓ凶尲挤ㄅc文化共結(jié)連理���,書(shū)法藝術(shù)方能真正實(shí)現(xiàn)“技進(jìn)乎道”的升華,在歷史長(zhǎng)河中永葆生機(jī)���。

當(dāng)我們?cè)谛埳下湎伦詈笠还P�����,不應(yīng)僅是墨跡的凝固����,更應(yīng)是文化血脈的延續(xù)。讓每個(gè)漢字都承載著《詩(shī)經(jīng)》的質(zhì)樸���、《楚辭》的瑰麗�����、《論語(yǔ)》的智慧�,如此�,書(shū)法才能真正成為“文化的指紋”,見(jiàn)證一個(gè)民族的精神史詩(shī)����。

(完)

?藝術(shù)簡(jiǎn)歷:

王行舟一一陜西省社會(huì)科學(xué)院書(shū)畫藝術(shù)中心特聘研究員

王行舟��,陜西大荔縣人�。中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員�、陜西省書(shū)法家協(xié)會(huì)副主席、陜西省慈善書(shū)畫研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)��。

1982年入伍����,1988年畢業(yè)于解放軍理工大學(xué)天氣動(dòng)力專業(yè)����。在部隊(duì)歷任宣傳文化干事,文化站長(zhǎng)���、宣傳處副處長(zhǎng)、上校政治委員���。2005年轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作,曾任陜西省委宣傳部研究室調(diào)研員���、陜西省文聯(lián)組聯(lián)部主任,陜西省書(shū)法家協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)��、陜西省書(shū)法家協(xié)會(huì)駐會(huì)副主席���、陜西省文聯(lián)二級(jí)巡視員。

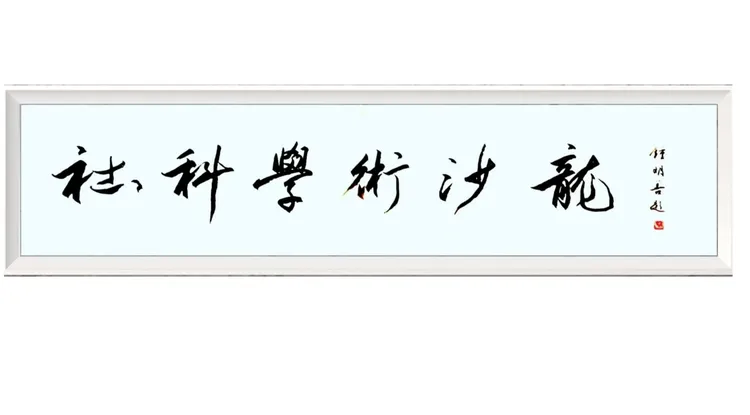

王行舟長(zhǎng)期從事宣傳文藝工作�,策劃組織了幾十次重大書(shū)畫主題活動(dòng)及百余次藝術(shù)采風(fēng)慰問(wèn)活動(dòng)。書(shū)法理論文章《關(guān)于時(shí)代背景下對(duì)書(shū)法的認(rèn)知與思考》���、《文化堅(jiān)守與精神指領(lǐng)》--關(guān)于書(shū)法組織專業(yè)性的思考、《當(dāng)代書(shū)法“美術(shù)化”現(xiàn)象的藝術(shù)反思》分別在《書(shū)法報(bào)》《中國(guó)書(shū)法報(bào)》《書(shū)法導(dǎo)報(bào)》《文化藝術(shù)報(bào)》等發(fā)表���,書(shū)法作品多次參加全國(guó)大型展覽����。幾十年來(lái),為部隊(duì)���、機(jī)關(guān)、學(xué)校��、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)村廣大人民群眾創(chuàng)作了大量書(shū)法作品�����。曾被評(píng)為全軍文化工作先進(jìn)個(gè)人和陜西省文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”先進(jìn)個(gè)人�。

編輯/牛涇民

責(zé)任編輯 王順利-《新西部》雜志-新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口